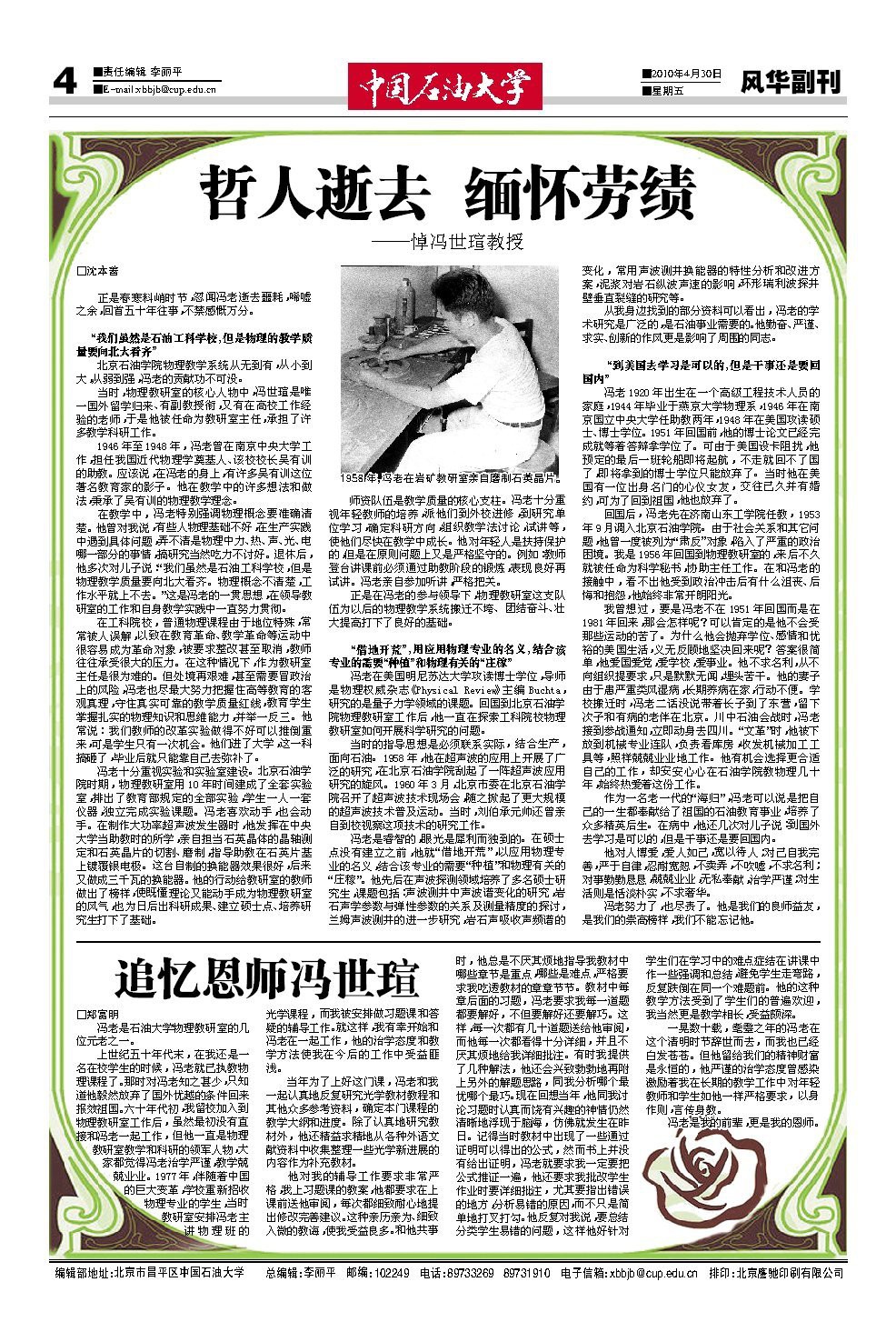

1958 年,冯老在岩矿教研室亲自磨制石英晶片。

□沈本善

正是春寒料峭时节,忽闻冯老逝去噩耗,唏嘘之余,回首五十年往事,不禁感慨万分。

“我们虽然是石油工科学校,但是物理的教学质量要向北大看齐”

北京石油学院物理教学系统从无到有,从小到大,从弱到强,冯老的贡献功不可没。

当时,物理教研室的核心人物中,冯世瑄是唯一国外留学归来、有副教授衔,又有在高校工作经验的老师,于是他被任命为教研室主任,承担了许多教学科研工作。

1946年至1948年,冯老曾在南京中央大学工作,担任我国近代物理学奠基人、该校校长吴有训的助教。应该说,在冯老的身上,有许多吴有训这位著名教育家的影子。他在教学中的许多想法和做法,秉承了吴有训的物理教学理念。

在教学中,冯老特别强调物理概念要准确清楚。他曾对我说,有些人物理基础不好,在生产实践中遇到具体问题,弄不清是物理中力、热、声、光、电哪一部分的事情,搞研究当然吃力不讨好。退休后,他多次对儿子说:“我们虽然是石油工科学校,但是物理教学质量要向北大看齐。物理概念不清楚,工作水平就上不去。”这是冯老的一贯思想,在领导教研室的工作和自身教学实践中一直努力贯彻。

在工科院校,普通物理课程由于地位特殊,常常被人误解,以致在教育革命、教学革命等运动中很容易成为革命对象,被要求整改甚至取消,教师往往承受很大的压力。在这种情况下,作为教研室主任是很为难的。但处境再艰难,甚至需要冒政治上的风险,冯老也尽最大努力把握住高等教育的客观真理,守住真实可靠的教学质量红线,教育学生掌握扎实的物理知识和思维能力,并举一反三。他常说:我们教师的改革实验做得不好可以推倒重来,可是学生只有一次机会。他们进了大学,这一科搞砸了,毕业后就只能靠自己去弥补了。

冯老十分重视实验和实验室建设。北京石油学院时期,物理教研室用10年时间建成了全套实验室,排出了教育部规定的全部实验,学生一人一套仪器,独立完成实验课题。冯老喜欢动手,也会动手。在制作大功率超声波发生器时,他发挥在中央大学当助教时的所学,亲自担当石英晶体的晶轴测定和石英晶片的切割、磨制,指导助教在石英片基上镀覆银电极。这台自制的换能器效果很好,后来又做成三千瓦的换能器。他的行动给教研室的教师做出了榜样,使既懂理论又能动手成为物理教研室的风气,也为日后出科研成果、建立硕士点、培养研究生打下了基础。

师资队伍是教学质量的核心支柱。冯老十分重视年轻教师的培养,派他们到外校进修,到研究单位学习,确定科研方向,组织教学法讨论,试讲等,使他们尽快在教学中成长。他对年轻人是扶持保护的,但是在原则问题上又是严格坚守的。例如:教师登台讲课前必须通过助教阶段的锻炼,表现良好再试讲。冯老亲自参加听讲,严格把关。

正是在冯老的参与领导下,物理教研室这支队伍为以后的物理教学系统搬迁不垮、团结奋斗、壮大提高打下了良好的基础。

冯老在美国明尼苏达大学攻读博士学位,导师是物理权威杂志《PhysicalReview》主编Buchta,研究的是量子力学领域的课题。回国到北京石油学院物理教研室工作后,他一直在探索工科院校物理教研室如何开展科学研究的问题。

当时的指导思想是必须联系实际,结合生产,面向石油。1958年,他在超声波的应用上开展了广泛的研究,在北京石油学院刮起了一阵超声波应用研究的旋风。1960年3月,北京市委在北京石油学院召开了超声波技术现场会,随之掀起了更大规模的超声波技术普及运动。当时,刘伯承元帅还曾亲自到校视察这项技术的研究工作。

冯老是睿智的,眼光是犀利而独到的。在硕士点没有建立之前,他就“借地开荒”,以应用物理专业的名义,结合该专业的需要“种植”和物理有关的“庄稼”。他先后在声波探测领域培养了多名硕士研究生,课题包括:声波测井中声波谱变化的研究,岩石声学参数与弹性参数的关系及测量精度的探讨,兰姆声波测井的进一步研究,岩石声吸收声频谱的变化,常用声波测井换能器的特性分析和改进方案,泥浆对岩石纵波声速的影响,环形瑞利波探井壁垂直裂缝的研究等。

从我身边找到的部分资料可以看出,冯老的学术研究是广泛的,是石油事业需要的。他勤奋、严谨、求实、创新的作风更是影响了周围的同志。

“到美国去学习是可以的,但是干事还是要回国内”

冯老1920年出生在一个高级工程技术人员的家庭,1944年毕业于燕京大学物理系,1946年在南京国立中央大学任助教两年,1948年在美国攻读硕士、博士学位。1951年回国前,他的博士论文已经完成就等着答辩拿学位了。可由于美国设卡阻扰,他预定的最后一班轮船即将起航,不走就回不了国了,即将拿到的博士学位只能放弃了。当时他在美国有一位出身名门的心仪女友,交往已久并有婚约,可为了回到祖国,他也放弃了。

回国后,冯老先在济南山东工学院任教,1953年9月调入北京石油学院。由于社会关系和其它问题,他曾一度被列为“肃反”对象,陷入了严重的政治困境。我是1956年回国到物理教研室的,来后不久就被任命为科学秘书,协助主任工作。在和冯老的接触中,看不出他受到政治冲击后有什么沮丧、后悔和抱怨,他始终非常开朗阳光。

我曾想过,要是冯老不在1951年回国而是在1981年回来,那会怎样呢?可以肯定的是他不会受那些运动的苦了。为什么他会抛弃学位、感情和优裕的美国生活,义无反顾地坚决回来呢?答案很简单,他爱国爱党,爱学校,爱事业。他不求名利,从不向组织提要求,只是默默无闻,埋头苦干。他的妻子由于患严重类风湿病,长期养病在家,行动不便。学校搬迁时,冯老二话没说带着长子到了东营,留下次子和有病的老伴在北京。川中石油会战时,冯老接到参战通知,立即动身去四川。“文革”时,他被下放到机械专业连队,负责看库房,收发机械加工工具等,照样兢兢业业地工作。他有机会选择更合适自己的工作,却安安心心在石油学院教物理几十年,始终热爱着这份工作。

作为一名老一代的“海归”,冯老可以说是把自己的一生都奉献给了祖国的石油教育事业,培养了众多精英后生。在病中,他还几次对儿子说:到国外去学习是可以的,但是干事还是要回国内。

他对人博爱,爱人如己,宽以待人;对己自我完善,严于自律,忍耐宽恕,不卖弄,不吹嘘,不求名利;对事勤勤恳恳,兢兢业业,无私奉献,治学严谨;对生活则是恬淡朴实,不求奢华。

冯老努力了,也尽责了。他是我们的良师益友,是我们的崇高榜样,我们不能忘记他。