陶笛,是一种小巧轻便的古老乐器,蕴含着深厚的文化内涵,有着悠扬婉转的动听音色;陶笛,也是一枚小小的信使,传递着爱,承载着志愿者的梦想,唤醒孩子们的音乐童年。

2011年9月,在中国青少年基金会“希望工程激励行动”项目的资助下,石大15名陶笛爱好者发起“和谐之音”——艺术教育脱贫关爱行动,以北京市昌平区雨竹农民工子弟学校为试点,从简单易学的陶笛入手,改善农民工子弟学校的音乐教育,培养孩子们对音乐的爱好,帮助他们实现演奏乐器的梦想。同年11月,石大陶笛社成立,100多名陶笛爱好者都很快成为支教的志愿者,把爱的音符送进孩子们渴望的心田……

■梦想连着梦想

每周三下午,都会有这样三个身影,无论狂风刺骨,还是烈日炎炎,他们都会带着陶笛,骑上自行车,从润杰公寓出发,骑过狭窄坑洼的街道,穿过低矮紧凑的房屋,一路抵达雨竹学校。大约四公里左右的路程,不到二十分钟便可抵达。雨竹学校的门卫显然也早已熟识了这三个身影,向他们微笑致意并迅速打开校门。他们,就是来自中国石油大学(北京)石工学院2010级的陈昀、吴九柱和闫金坤。他们将音乐带进了雨竹学校三年级一班的教室,带着孩子们来到音乐的世界。

记者跟随他们第一次到雨竹学校的时候,孩子们正在上课。来的路上,吴九柱就告诉我们,孩子们容易分心,果然,即使我们很小心地进入教室,还是有不少孩子好奇地回头张望,交头接耳。当记者在教室最后站着听陈昀给孩子们上陶笛课的时候,不断有孩子回头笑着问:“老师,你是教什么的啊?”他们笑得灿烂,手捧着陶笛,阳光从窗子照进来,冬日的教室异常温暖。

“我从小就喜欢老师这个行业,也可以说当老师是我一直以来的一个梦想。”吴九柱当起老师来格外有耐心,从小家住农村的他,尤其能够体会农民工子女求学的不易。刚上大学的时候,他就开始关注支教信息,从大一开始,他和陈昀、闫金坤就一起加入了石油工程学院青年志愿者协会,曾到过昌平周边不少条件较差的小学做志愿者。从此,自己的梦想中也装上了许许多多孩子的梦想。

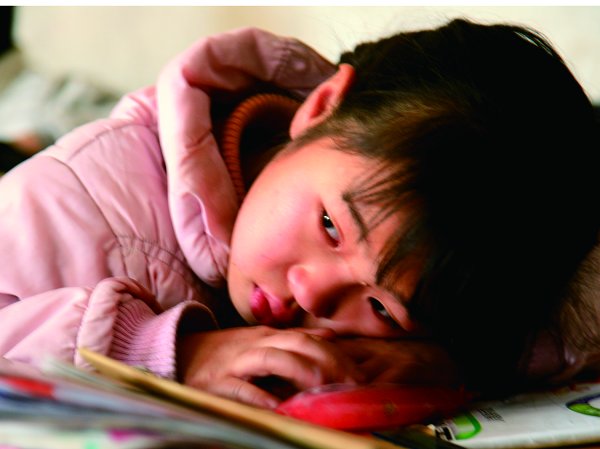

雨竹学校的孩子大多是农民工子女,跟随父母漂泊在京,虽然比不得多数城里孩子条件优越,但他们的梦想却一样清澈美好。有的人想做飞行员,有的人想做舞蹈家……郭宇豪小朋友说想去当军人保家卫国,兰嘉怡小朋友兴奋地描述着她好多好多的梦想。那些关于梦想的字眼稚气又透明,像他们的眼眸一般闪亮,听到这些再看看那三个风雨无阻地践行自己梦想又守候孩子梦想的大男孩,会觉得梦想不是孤立的,而是连在一起,书写着美好的明天。

■所有孩子都爱陶笛课

作为陶笛爱好者,陈昀率先加入了陶笛社,吴九柱和闫金坤虽然不会吹陶笛,但因着同样的支教愿望,自然而然成为了陈昀的默契搭档,陈昀教孩子们吹陶笛,他俩打拍子、教乐理。从2011年秋天开始,为雨竹学校三年级一班的孩子们上陶笛课就成了他们每周行程表上雷打不动的一项。

第一次到雨竹学校之前,他们仨曾对学校的环境和条件做出过种种设想,而当真正来到学校的时候,心里仍有些难以形容的滋味。吴九柱说虽然比想象的条件要好些,但看到奔跑嬉笑的孩子们还是觉得有些难受。他们一直没有像样的素质课,因为缺老师,所以每周只能开一次音乐课,还要学校里所有班级按周轮流上,全校又只有一名美术老师,同时还承担着体育老师的责任,而所谓的体育课,也仅仅是带着孩子们做些简单的动作,玩玩游戏而已。

我们刚刚走进学校大门,就有一大群孩子围了上来,“你们是大学生么?”我们笑盈盈地点头,他们雀跃着,“你们教哪个班?”我们相互望望,“好像是三年级一班。”他们失落极了,“什么时候有人来教五年级一班?”记者还在教室里发现了一排红色的小腰鼓,就问孩子们是不是在学腰鼓,他们点点头,“以前学过几次,不过后来教我们的老师没再来,就很久不学了。”对于孩子们来说,他们缺的不仅是宽敞明亮的多媒体教室,不仅是功能齐全的音乐厅,他们更需要能领着他们走进音乐风景的人。

当陶笛社成员来到雨竹学校的时候,带来了属于孩子们的陶笛,带来了陶笛的美妙音乐,带来了每周两次的音乐课,孩子们别提多高兴了,拿到新陶笛后视若珍宝,围着老师问这问那。“真是多亏了这些来支教的学生了。”三年级一班的班主任秦萍老师感慨,所有的孩子都喜欢陶笛课。在课上,调皮的孩子不再捣乱不听讲,沉默的孩子不再总低着头。学陶笛的过程中,孩子们感受到音乐,感受到美好,梦想在陶笛声的伴随下似乎近在咫尺。

■孩子们眼中的“大明星”

“孩子们太可爱了,把我们当成大明星,还让我们给他们签名。”“不知道QQ是什么还知道让我们把QQ号留下,还有的孩子把父母的电话号码塞给我们。”他们仨回忆着第一次见到孩子们的情景,你一言我一语说得自己笑出了泪花。陈昀说,支教第一个学期结束的那天,孩子们将自己画的画,亲手叠的星星送给他们,最后还坚持送他们一直到校门口,“当时真的特别特别感动”。

孩子们的学习劲头儿特别足,对知识的接受能力也出奇的高。他们仨都说,教孩子们吹陶笛不像想得那么难,感觉比教成年人还容易许多呢。但是,孩子们正是活泼好动的年龄,有时候过于兴奋和激动倒是让志愿者有些束手无措。他们仨乐呵呵地说,爱闹爱笑正是这么大孩子的本性,有时候制止他们只是为了让教学更顺利地进行。

然后,三个刚成年的大学生,假装摆出长辈的威严,“对付”一群精力充沛的八、九岁的小朋友。“我们用‘记名字,告家长’吓唬他们。”陈昀得意地说,想起自己小时候,最怕的就是被老师记下名字,告诉家长,没想到,同样的方法对十多年后的小学生依然奏效,“每次他们闹得特别厉害的时候,只要一喊‘记名字了啊’,教室立马安静下来,特别逗。”

■满满的都是爱

下课的时候,记者问孩子们最喜欢哪个支教的老师时,他们七嘴八舌地说着志愿者的名字,而几乎所有人都提到了——刘潇。刘雨馨小朋友说:“刘潇老师那次感冒了,嗓子都说不出话,还坚持来给我们上课。”当问孩子们“刘潇老师是哪个学校的学生”时,一个叫李金国的小胖子自豪又大声地说:中国石油大学!

刘潇也是石油工程学院2010级的学生,更是“和谐之音”项目的发起者和组织者,他在周五时像陈昀他们一样来雨竹学校给三年级一班的孩子们上陶笛课,而现在需要支教的学校多起来后,他还承担着前锋小学的陶笛支教任务。说起孩子们始终记着他上次患着重感冒去上课,他有些激动,“孩子们知道我带病去上课,之后就你三块我五块凑钱悄悄给我买了一件大衣,让我别再感冒了,我感动得简直没法形容。”他将这件大衣命名为“满满的都是爱”。

这满载的爱一直在传递和扩散,不仅仅在陶笛社内,和谐之音”项目还得到了很多个人和机构的帮助和支持,一家台资企业更通过中国致公党向本项目捐赠了价值10万元的乐器,启动了“国乐支教,爱心陶笛”工程,将支教的学校从原先的雨竹学校一个发展为现在的六个。石大陶笛社还吸纳了其他兄弟院校陶笛爱好者和热心志愿者的加入,志愿队伍逐渐扩大。陶笛声不息,梦想在延续。