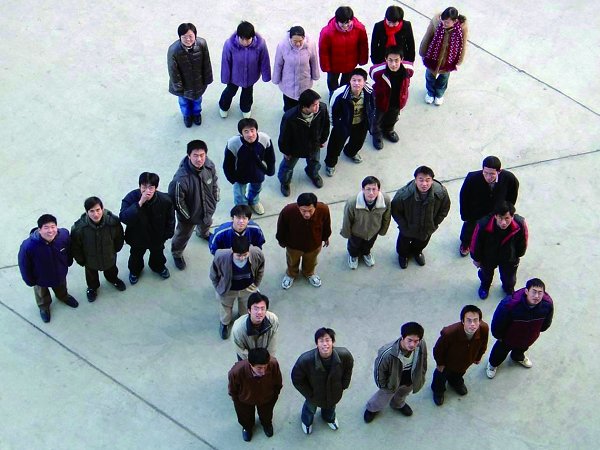

我们的 石工03-3 班。

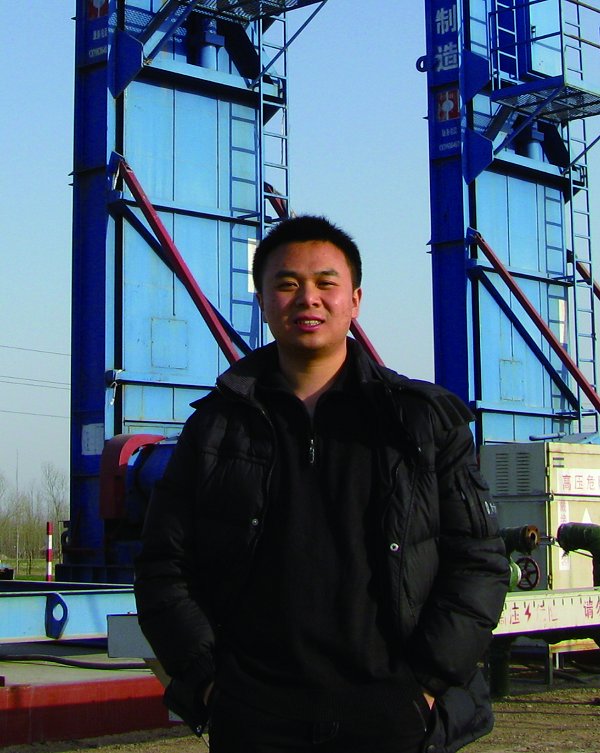

□刘东(中国石油大学(北京)石油工程学院2003级本科生,油气田开发工程专业2007级硕士研究生)

作者简介:刘东,男,1986年1月出生,中国石油大学(北京)石油工程学院2003级本科生、油气田开发工程专业2007级硕士研究生,在校期间先后荣获首届“王涛英才奖”、第十七届“孙越崎优秀学生奖”、第六届“中国石油大学校长奖”等荣誉。目前为中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海油田勘探开发研究院油藏工程师,被评为2012年渤海油田勘探开发研究院“十佳青年科技先锋”。

如果说人生是一场旅行,那么七年的石大校园生活就是我人生中最重要的一段旅程,途中遇到的每一个人,每一件事,每一丝情愫,每一份感动,都成为我一生中最难忘的风景。

毕业已经将近3年,曾经发生在校园里的故事还是那样的清晰,不因距离的遥远而褪色,不因时间的流逝而变淡。忘不了七年青春岁月,那里的一花一草都长在我的心间;忘不了母校深情,她的精神融进了我的血液,我能清晰地感觉到她的呼吸,她的心跳。

那一年,我离开远在四川的家乡,来到京城,第一次远行的欣喜在下火车的那一刻被忐忑淹没。如今还清晰地记得,我对接站的师兄说出平生第一句川味普通话“谢谢”时的羞涩;还记得后来当了班级生活委员后管理班费,站在台上说“开班fei,收班hui”时同学们大笑的场面。多年以后,我不再为此苦恼,我可以自信地在人前、在台上侃侃而谈。远离家乡,保留点乡音其实也不坏,那些年,我就是这么安慰自己的……那些年,我真切地感受到了北京冬天的寒冷。冬日里的每个早上,几乎每个同学都要在闹钟震响后与世界上最大的“邪教”组织——“回笼觉”作艰苦的斗争。为了防止自己关掉闹钟再睡过去,我们常把闹钟放到伸手不可及的床尾,锁在床下电脑桌的抽屉里,还干脆把钥匙扔到窗台上。直到现在,耳边还会响起跳下床关掉闹钟后那一句叫醒自己的大喊:“男人,就应该对自己狠一点!”

那些年,上自习是每天的必修课。早起的鸟儿有虫吃,自习室占座位也不例外。冬天里,暖气好的教室并不是最抢手的,因为我们都知道,凉意能使人大脑保持清醒活跃。我很喜欢去自习室,喜欢自习室里良好的学习气氛。那时的我们最怕的不是期末考试,不是老师上课突然点名,而是刚进入学习状态,就有人以迅雷不及掩耳之势在黑板上书写“此教室有会,谢谢合作”。

铁打的母校流水的我们,相同的故事和景象每天仍在继续上演着,唯一不同的是故事的主人公已不再是我们。我怀念当初的美好,以至于毕业后每次回到母校,我都要拿着一本书,随意走进一个自习室,一边看书,一边回忆那些年,发生的那些事……

那些年,那些地方

在母校,有两个地方驻进了我的心灵深处,那就是图书馆和红旗操场。毕业后我曾无数次梦归故地,或在图书馆里畅览群书,或在红旗操场尽情奔跑!

我喜欢图书馆,每天下课后去图书馆于我是一种享受。在图书馆,我第一次看了高尔基的《童年》、《在人间》、《我的大学》,读了路遥的《平凡的世界》,被主人公坚强、不屈服于困难的精神和信念所感动,他们在沉重的生活中发掘自己被禁锢的价值,自强不息的意志鼓励支撑着我。我曾经定下一个豪情万丈的目标——读完图书馆里的文学名著。遗憾的是,每当觉得自己离目标更近的时候,图书馆又会引进新的图书。

红旗操场和我们一起见证了很多难忘时刻。我喜欢在红旗操场竭尽全力地奔跑,喜欢让汗水湿润我的眼睛,喜欢让全身的每一个细胞都随着我运动起来。2003年我刚入校时,恰逢母校建校50周年庆典,至今仍然记得当时全校所有师生和校友欢聚红旗操场的壮观场面,也记得在红旗操场一侧搭建的《同一首歌》校庆晚会舞台,让我第一次近距离看到平时只能在电视上看到的诸多明星。当然也难忘军训时在红旗操场练习齐步走和踢正步,只是曾经打得很熟练的军体拳现在只依稀记得一招“上步砸肘”。

高中时曾学过史铁生先生的《我与地坛》,地坛是一个载体,本质是一个绝望的人寻求希望的过程。在某种程度上来说,红旗操场于我,就像地坛之于史先生。遇到挫折或者困难时,我第一个想去的地方就是红旗操场,狂跑两圈,拉拉单杠,跳跳沙坑,就可以重新收拾起心情,准备从头再来。而红旗操场对我还有特殊的意义。大二放暑假前的那个夜晚,我终于鼓起勇气给心仪的女孩发去短信:“我们一起出去走走吧。”那晚,就在红旗操场,我收获了爱情。后来,我们一起参加大学生民主管理委员会,本科毕业时一起保送研究生,一起加入了中国石油大学(北京)研究生会,一起参加北京奥运会、北京残奥会志愿者服务,留下了各种美好的回忆。虽然现在她在河北沧州,我在天津塘沽,可无论距离有多远,我们始终坚持对爱情的信仰和执着。

那些年,那些地方,见证了我的拼搏,我的成长,也见证了我的爱情,留下数不尽的美丽记忆。

那些年,那些收获

石大,对我来说,有着特别的意义,是母校改变了我的生命轨迹。

十七岁之前,上大学对我来说是一个遥不可及的梦想,家庭的贫穷加上如影随形的多灾多难让我几乎看不见未来。我出生于四川省一个普通的农民家庭,1岁时父亲出意外去世,6岁时,为生活所迫,随母亲改嫁,家庭困难,初三时就打算辍学外出务工。正在四处联系去处时,因成为村里第一个考上四川省重点高中的学生而成为乡亲们的骄傲,得到亲友资助后得以上高中。高二时,父亲出车祸,受伤不能干重活,弟弟摔断了胳膊,急需医治,再次面临辍学……因为坚持自己心底的梦想,我两次面临辍学而没有放弃,经历十几年的辛苦坚持之后终于迈入大学的门槛。在生活潦倒快要绝望时,母校提供的助学贷款解决了我的学费问题;提供的勤工俭学机会,让我从红旗操场管理员、润洁公寓宿舍管理员、校报发行员到自行车管理员,把勤工助学中心设置的岗位轮着做了一遍,解决温饱问题的同时让我更学会了自强自立。

那七年,我最重要的收获就是母校的老师。是他们,给了我慈母般的爱和严父般的教导,把我引领到知识的绿洲,陪伴我走过一段容易跌倒、彷徨、迷途的道路,让我在沮丧时恢复勇气,在困境中坚持理想。

我们的辅导员,那个高我们几届的学长,像一个大哥似的照顾我们,每天晚上熄灯前都要挨个宿舍查看,让离家的我们倍感温暖。我的启蒙恩师,他的严格要求培养了我严谨的治学精神,让我以后的学习和工作受益匪浅。我从大三时开始接受他的科研指导,利用课余时间进入他的课题组学习和工作。从最基础的实验基本操作开始,他一步一步教会我设计并完成整个实验,并指导我学习写科技论文,从论文的素材筛选、题目拟定、结构框架到数据图表,每篇论文都要一字一句斟酌修改十几遍。

在上大学前,长期生活在农村、为衣食发愁的我,见过的就是家乡的那些山,最大的理想是成为一个“有钱人”———每顿饭都有肉吃的人。上大学后,我见到了以前不曾见过的事物,欣赏到了以前不曾欣赏的风景,我的性格和思维也在悄悄改变。上大学前,我最关心的是自己的温饱问题,上大学后,我发现自己多了一份以前不曾有过的感动和感恩之心。我很庆幸,自己在母校的培养、老师的熏陶下,成了一个热爱生活、追求理想的人。今天有进步吗?今天有新的感动吗?今天有新的心情吗?七年的校园生活告诉我,物质追求之外,还有精神存在。

七年的校园生活,“实事求是,艰苦奋斗”的石大校风已融进了我的血液。石油行业需要艰苦奋斗的精神,而对于我自己,逆境中不曾放弃,顺境中就更不应该懈怠。

三年前,我告别熟悉的校园,离开相处七年的恩师和朋友,带着母校的叮咛来到了渤海湾,加入了中海石油(中国)有限公司天津分公司。我牢记母校“厚积薄发,开物成务”的校训,从走上工作岗位的那个时候起,就将自己清零,从最基础的工作做起,从一图一表一个数据开启职业生涯,在脚踏实地中追求成长,在点滴工作中追求卓越,逐步完善知识结构,积累工作经验。目前,我正致力于海上稠油热采的攻坚克难,正努力将在校所学的稠油热采专业知识转化为渤海油田实实在在的生产力。

在我离校看母校最后一眼的时候,心中百感交集,七年二千五百五十五个日日夜夜的朝夕相处,自己与母校之间原来已有如此之多剪不断的情愫。母校不仅培养了我诸多受益一生的习惯,还丰富了我的心灵,完善了我的性格,改变我生命轨迹的同时,重新塑造了我的灵魂。

我爱你,我的石大!