老校门

主楼

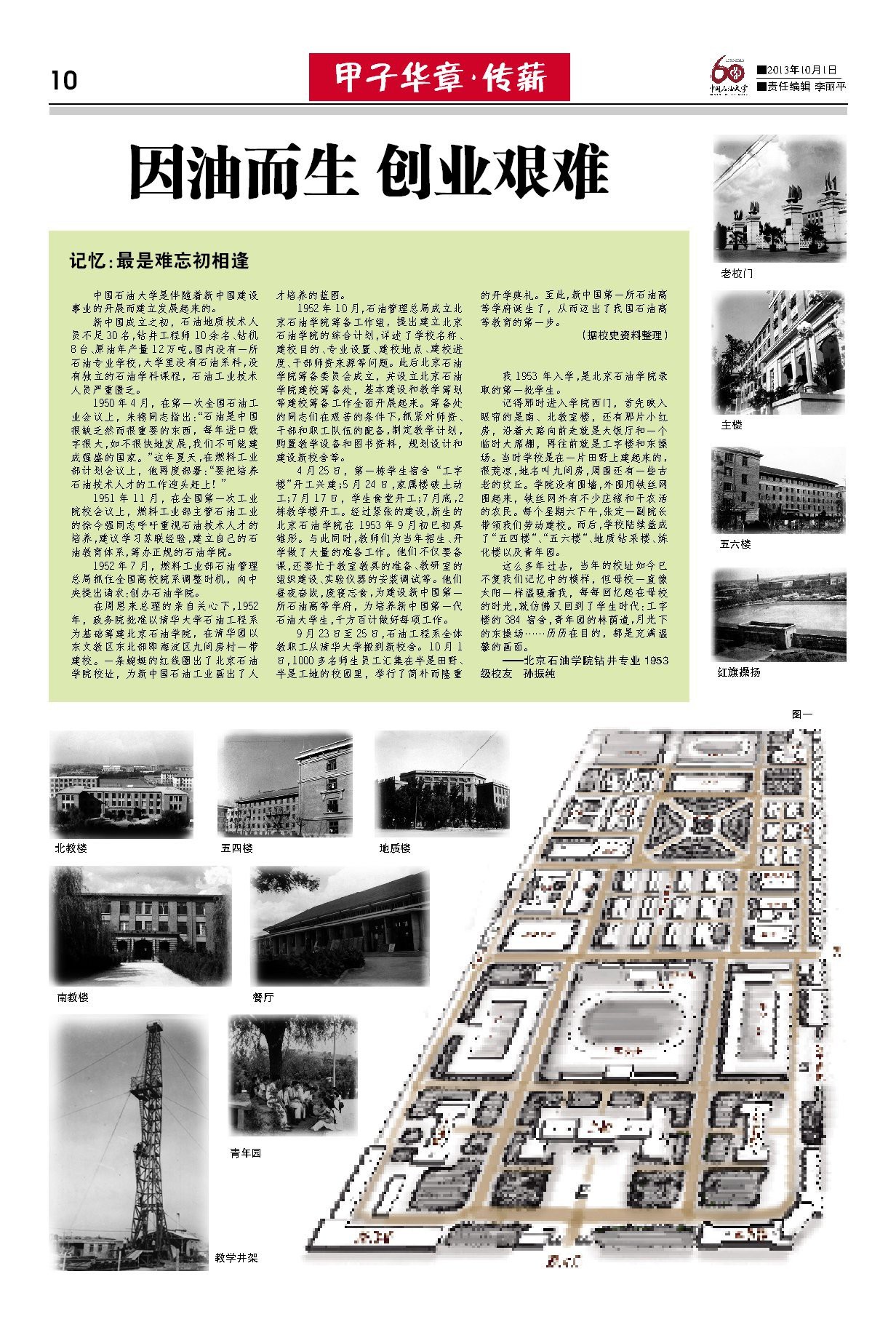

五六楼

红旗操扬

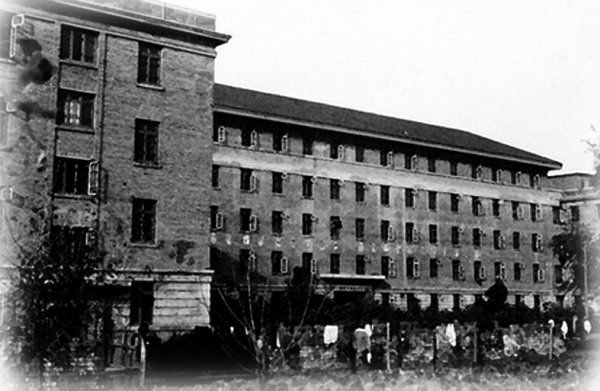

北教楼

五四楼

地质楼

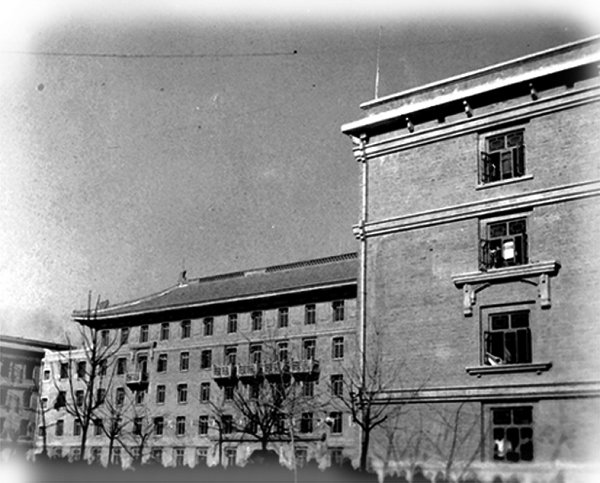

南教楼

餐厅

青年园

记忆:最是难忘初相逢

中国石油大学是伴随着新中国建设事业的开展而建立发展起来的。

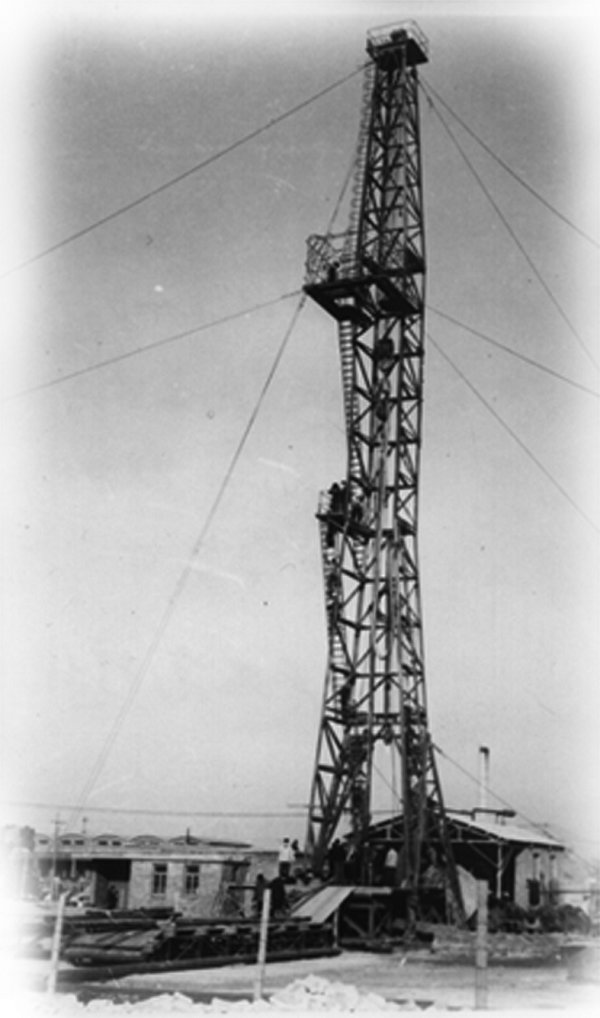

新中国成立之初,石油地质技术人员不足30名,钻井工程师10余名、钻机8台、原油年产量12万吨。国内没有一所石油专业学校,大学里没有石油系科,没有独立的石油学科课程,石油工业技术人员严重匮乏。

1950年4月,在第一次全国石油工业会议上,朱德同志指出:“石油是中国很缺乏然而很重要的东西,每年进口数字很大,如不很快地发展,我们不可能建成强盛的国家。”这年夏天,在燃料工业部计划会议上,他再度部署:“要把培养石油技术人才的工作迎头赶上!”

1951年11月,在全国第一次工业院校会议上,燃料工业部主管石油工业的徐今强同志呼吁重视石油技术人才的培养,建议学习苏联经验,建立自己的石油教育体系,筹办正规的石油学院。

1952年7月,燃料工业部石油管理总局抓住全国高校院系调整时机,向中央提出请求:创办石油学院。

在周恩来总理的亲自关心下,1952年,政务院批准以清华大学石油工程系为基础筹建北京石油学院,在清华园以东文教区东北部即海淀区九间房村一带建校。一条蜿蜒的红线圈出了北京石油学院校址,为新中国石油工业画出了人才培养的蓝图。

1952年10月,石油管理总局成立北京石油学院筹备工作组,提出建立北京石油学院的综合计划,详述了学校名称、建校目的、专业设置、建校地点、建校进度、干部师资来源等问题。此后北京石油学院筹备委员会成立,并设立北京石油学院建校筹备处,基本建设和教学筹划等建校筹备工作全面开展起来。筹备处的同志们在艰苦的条件下,抓紧对师资、干部和职工队伍的配备,制定教学计划,购置教学设备和图书资料,规划设计和建设新校舍等。

4月25日,第一栋学生宿舍“工字楼”开工兴建;5月24日,家属楼破土动工;7月17日,学生食堂开工;7月底,2栋教学楼开工。经过紧张的建设,新生的北京石油学院在1953年9月初已初具雏形。与此同时,教师们为当年招生、开学做了大量的准备工作。他们不仅要备课,还要忙于教室教具的准备、教研室的组织建设、实验仪器的安装调试等。他们昼夜奋战,废寝忘食,为建设新中国第一所石油高等学府,为培养新中国第一代石油大学生,千方百计做好每项工作。

9月23日至25日,石油工程系全体教职工从清华大学搬到新校舍。10月1日,1000多名师生员工汇集在半是田野、半是工地的校园里,举行了简朴而隆重的开学典礼。至此,新中国第一所石油高等学府诞生了,从而迈出了我国石油高等教育的第一步。(据校史资料整理)

我1953年入学,是北京石油学院录取的第一批学生。

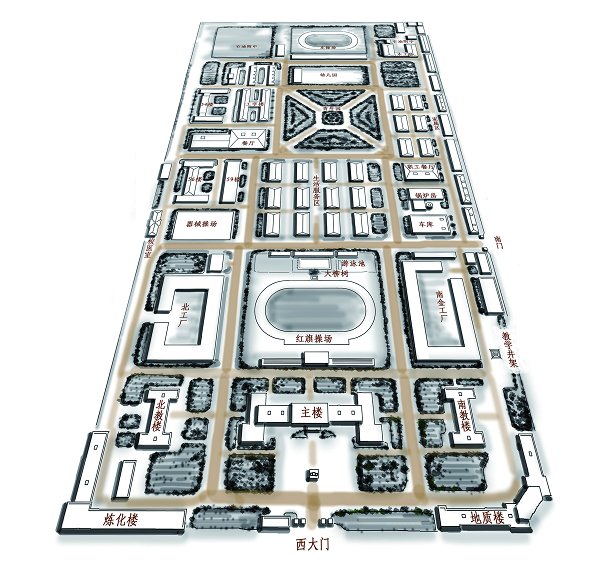

记得那时进入学院西门,首先映入眼帘的是南、北教室楼,还有那片小红房,沿着大路向前走就是大饭厅和一个临时大席棚,再往前就是工字楼和东操场。当时学校是在一片田野上建起来的,很荒凉,地名叫九间房,周围还有一些古老的坟丘。学院没有围墙,外围用铁丝网围起来,铁丝网外有不少庄稼和干农活的农民。每个星期六下午,张定一副院长带领我们劳动建校。而后,学校陆续盖成了“五四楼”、“五六楼”、地质钻采楼、炼化楼以及青年园。

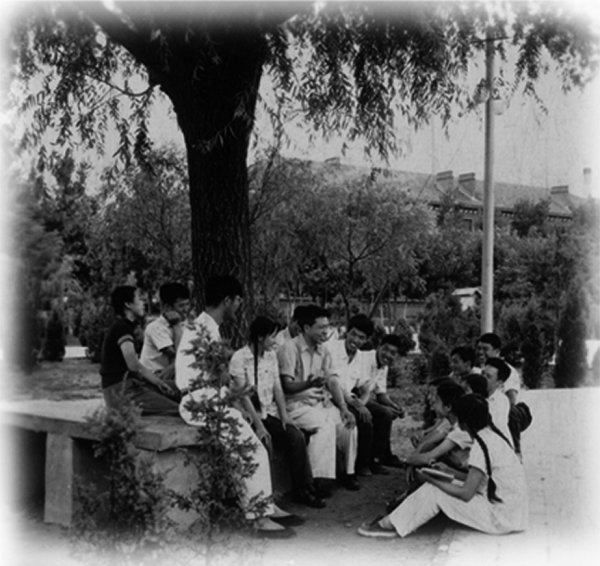

这么多年过去,当年的校址如今已不复我们记忆中的模样,但母校一直像太阳一样温暖着我,每每回忆起在母校的时光,就仿佛又回到了学生时代:工字楼的384宿舍,青年园的林荫道,月光下的东操场……历历在目的,都是充满温馨的画面。

——北京石油学院钻井专业1953级校友孙振纯