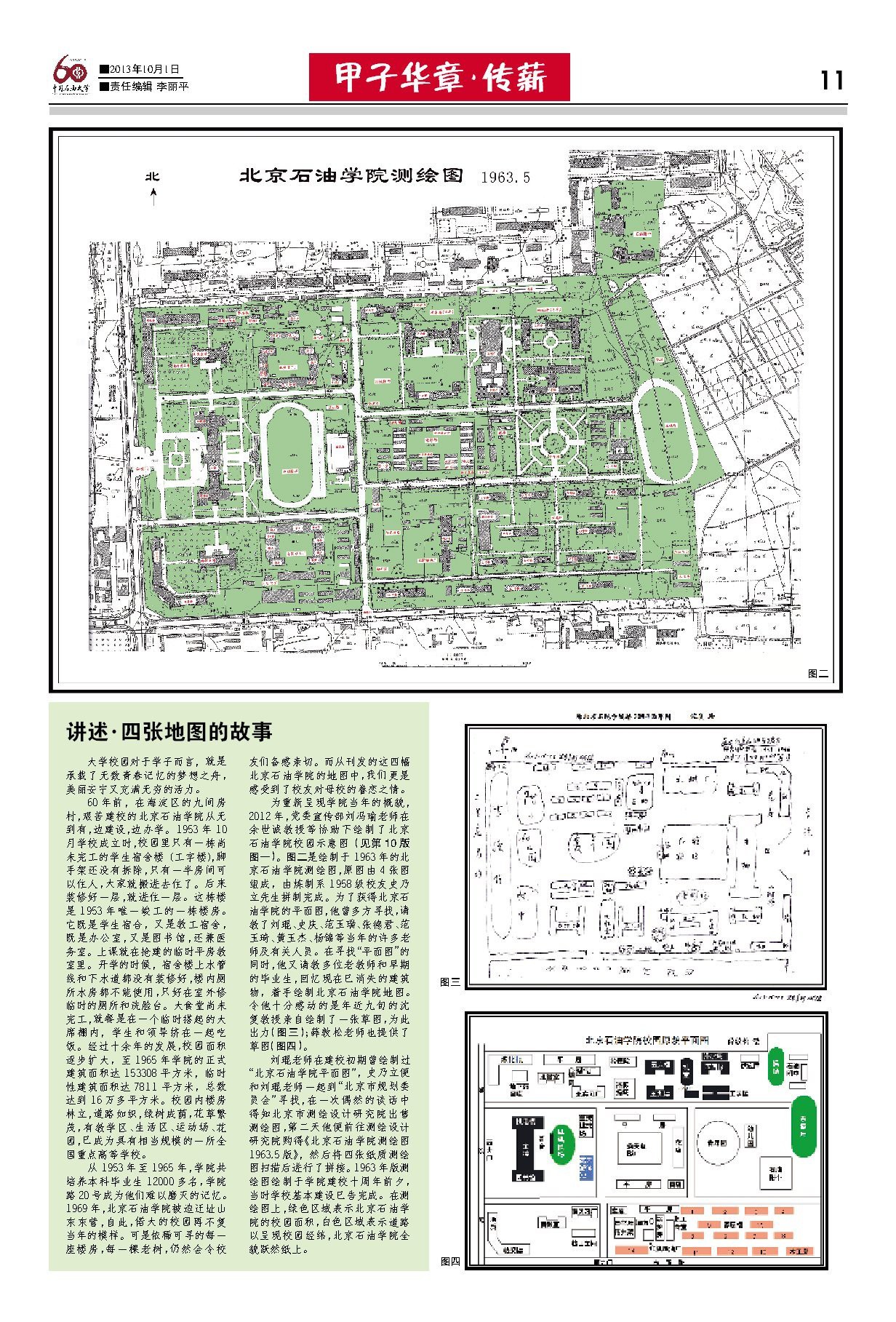

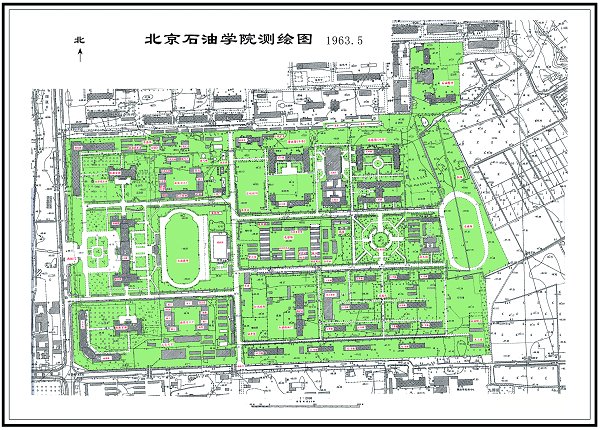

图二

图三

图四

大学校园对于学子而言,就是承载了无数青春记忆的梦想之舟,美丽安宁又充满无穷的活力。

60年前,在海淀区的九间房村,艰苦建校的北京石油学院从无到有,边建设,边办学。1953年10月学校成立时,校园里只有一栋尚未完工的学生宿舍楼(工字楼),脚手架还没有拆除,只有一半房间可以住人,大家就搬进去住了。后来装修好一层,就进住一层。这栋楼是1953年唯一竣工的一栋楼房。它既是学生宿合,又是教工宿舍,既是办公室,又是图书馆,还兼医务室。上课就在抢建的临时平房教室里。开学的时候,宿舍楼上水管线和下水道都没有装修好,楼内厕所水房都不能使用,只好在室外修临时的厕所和洗脸台。大食堂尚未完工,就餐是在一个临时搭起的大席棚内,学生和领导挤在一起吃饭。经过十余年的发展,校园面积逐步扩大,至1965年学院的正式建筑面积达153308平方米,临时性建筑面积达7811平方米,总数达到16万多平方米。校园内楼房林立,道路如织,绿树成荫,花草繁茂,有教学区、生活区、运动场、花园,已成为具有相当规模的一所全国重点高等学校。

从1953年至1965年,学院共培养本科毕业生12000多名,学院路20号成为他们难以磨灭的记忆。1969年,北京石油学院被迫迁址山东东营,自此,偌大的校园再不复当年的模样。可是依稀可寻的每一座楼房,每一棵老树,仍然会令校友们备感亲切。而从刊发的这四幅北京石油学院的地图中,我们更是感受到了校友对母校的眷恋之情。

为重新呈现学院当年的概貌,2012年,党委宣传部刘冯瑜老师在余世诚教授等协助下绘制了北京石油学院校园示意图(见第10版图一)。图二是绘制于1963年的北京石油学院测绘图,原图由4张图组成,由炼制系1958级校友史乃立先生拼制完成。为了获得北京石油学院的平面图,他曾多方寻找,请教了刘琨、史庆、范玉瑞、张德君、范玉琦、黄玉杰、杨锦等当年的许多老师及有关人员。在寻找“平面图”的同时,他又请教多位老教师和早期的毕业生,回忆现在已消失的建筑物,着手绘制北京石油学院地图。令他十分感动的是年近九旬的沈复教授亲自绘制了一张草图,为此出力(图三);薛敦松老师也提供了草图(图四)。

刘琨老师在建校初期曾绘制过“北京石油学院平面图”,史乃立便和刘琨老师一起到“北京市规划委员会”寻找,在一次偶然的谈话中得知北京市测绘设计研究院出售测绘图,第二天他便前往测绘设计研究院购得《北京石油学院测绘图1963.5版》,然后将四张纸质测绘图扫描后进行了拼接。1963年版测绘图绘制于学院建校十周年前夕,当时学校基本建设已告完成。在测绘图上,绿色区域表示北京石油学院的校园面积,白色区域表示道路以呈现校园经纬,北京石油学院全貌跃然纸上。