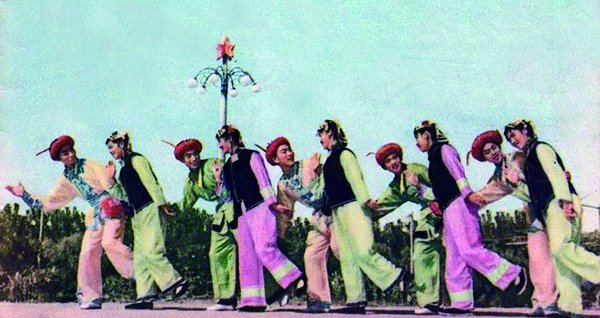

学生舞蹈队表演苗族舞蹈。

第八届企业奖学金颁奖典礼上,多才多艺的石大学子献上了舞蹈、古筝演奏等精彩文艺节目,受到了企业代表的称赞。

回想起在母校生活的时光,丰富多彩的文艺活动令许多校友至今难忘。在餐厅看京剧大师梅兰芳的精彩演出,在青年园里翩翩起舞,看学校文工团的话剧表演,在新年联欢会上放声高唱……文艺之花点缀了学子们紧张的学习生活,陶冶了他们的情操。在今天的石大,素质教育结出了更加丰硕的成果,多姿多彩的文艺活动丰富了校园文化,为学生展示艺术才华提供了舞台。

1959年9月26日,从松嫩平原上一座名为“松基三井”的油井里喷射出的黑色油流,开创了中国石油工业的新纪元:松辽盆地发现了世界级的特大砂岩油田。时值国庆10周年,所以这个油田被以“大庆”命名。大庆油田的发现,打破了中国是“贫油国”的论调。消息传出,举国欢腾。

当时我正在北京石油学院机械系读书,听到东北发现大油田的捷报,心情和同学们一样激动万分,恨不能马上赶到油田开发建设的第一线去,甩开臂膀干起来。没想到,这个梦想很快就变成了现实。学校作出决定,派出文工团赴大庆演出,慰问石油工人;同时还有一个重要任务,就是要在东北几个大城市演出,宣传北京石油学院,让更多优秀高中毕业生了解学校、选择报考学校。

文工团由话剧队、舞蹈队、合唱队、曲艺队组成,除话剧队是新组建的以外,其他队伍都是以原有的学生社团为基础组建的,交给话剧团的任务是排演五幕五场话剧《槐树庄》。根据组织的安排,我担任了话剧队后台主任,是文工团核心组成员之一,主管布景、灯光、音响、效果、道具等整个后台的工作。

经过一段时间的紧张排练和实战预演,在十拿九稳的情况下,一支由七八十人组成的浩浩荡荡的文工团队伍,顶着寒风和大雪,扛着行李铺盖,从刚落成的北京站向白雪皑皑、寒风凛冽的安达进发了。

为了抵御东北的严寒天气,学校给每人配备了一件羊皮大衣和一顶狗皮帽子,那原本是供学生实习时用的。我们全副武装后,远看就像个大西北放羊的,近看才知道是北京石油学院的(因为每人胸前都佩戴着校徽)。火车上,整个车厢都是我们的人,热闹非凡,有唱歌的,有说快板的,大家纷纷借此机会继续熟练节目。

到了哈尔滨后,我们兵分两路,歌舞曲艺队直奔安达油田一线,话剧队则留在哈尔滨等待布景和道具。那时的大庆油田还是荒野一片,话剧派不上用场。我随着歌舞队直奔油田。当时油田在离安达一百多公里的肇州,仅有几口油井。到了肇州,我们解开自己的行囊,住在一排可以睡几十人的火炕上,屋内可以只穿单衣,屋外零下二三十摄氏度,滴水成冰,如果沾水的手不小心碰到门把上很快就会被粘上。队员们硬是坚持在这样严寒的条件下,在窄小的土台上,为石油工人进行了慰问演出。

顺利完成了第一站的任务,返回哈尔滨,全体团员会师哈尔滨建筑工程学院。因为东北严寒来得早,大学早已放寒假,我们带着自己的行李住进了学生宿舍。

话剧队真刀真枪的第一场正式演出很快就临近了。为了打响这第一炮,文工团做了充分准备,在演出的礼堂外面不仅张贴了话剧的油画宣传广告和剧照,而且还有北京石油学院的专业介绍和校园图片展等。

记得第一场演出是在一个下午进行的。我们担心没人认可一个学校文工团演出这么大的话剧,也不知道演出在观众眼里会是个啥水平,心情十分紧张。大幕就在我们的战战兢兢中拉开了,我们这些不是演员的人,悄悄跑到台下,观察阵势。果然不出所料,到现场看演出的人并不多,虽然有许多空位,但有些人还是站着,显然是怀疑一个学校文工团能有多高水平,准备看几眼,没意思就离开走人,也不值得坐下。然而开场十几分钟后,站着看的人一个个都坐下来了,不少原来坐在后面的人开始逐步往前挪动,观众已被剧情和演员们的表演吸引住了。演出完毕,台下响起了经久不息的掌声。

而我们的歌舞曲艺节目也很出彩。记得合唱队演唱的歌曲有《八大员》、《逛新城》以及苏联歌曲等,舞蹈节目有《放下你的鞭子》等。

第一炮打响之后,一传十,十传百,后来的演出场场爆满,不仅座无虚席,而且连过道墙边都挤得水泄不通。我们在演出中及时总结经验,及时改进。大家劲头十足,最多的时候一天演三场,上午歌舞曲艺,下午、晚上两场话剧,演员下午演出后不用卸妆,去一层吃完晚饭,休息片刻就进行晚上的演出。

这次演出果然起到了预想的宣传效果,不少即将毕业的高中生找上门来,向我们了解北京石油学院的招生情况。

——王修斋(1961年毕业于北京石油学院力学师资班)