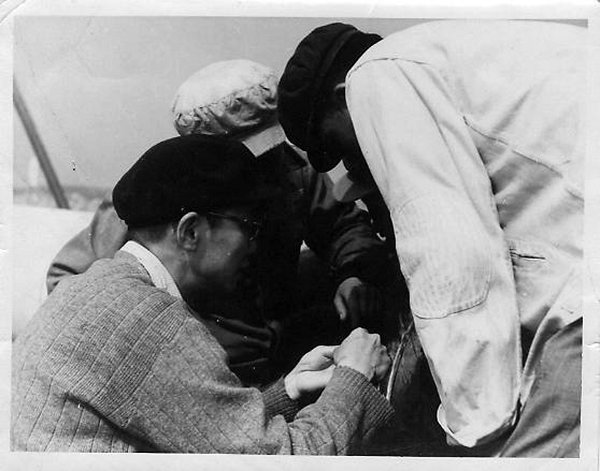

张英教授在施工现场。

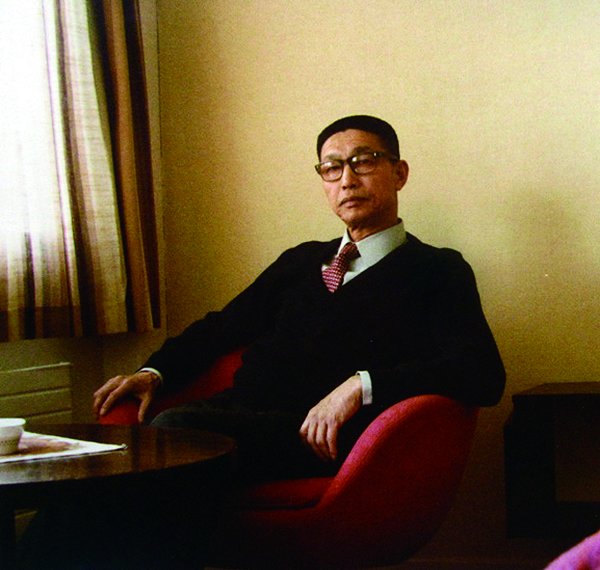

张英教授。

张英(右)与时任石油工业部部长宋振明(中)、 副部长闫敦实(左)在挪威 Ekfisk 平台参观。

张英,1914年7月生于北京,石油储运工程专家,教育专家。1952年,参与筹建北京石油学院,并组织创建了我国的石油储运教育工作,先后为学院创立了油田建设系、储运教研室和机械研究室,成为当时这些学科教学的带头人。张英十分重视理论与实际的结合,参与多个油田的会战和多个石油集输重点工程的建设,为石油工业的发展做出了突出贡献。1982年调任中国海洋石油总公司高级顾问,参与了海洋石油工程设计公司组建及国外海洋工程技术的引进等工作。曾经当选为全国政协第四届、第五届、第六届、第七届委员。

□张嘉佐

时光飞逝,日月如梭,父亲离开我们屈指已是17个春秋。今年的7月30日,是他老人家百年诞辰。

作为共和国第一代石油人,为了国家尽快甩掉贫油落后的帽子,为了开发中国海上石油,父亲奉献了毕生心血,用“鞠躬尽瘁,死而后已”来形容亦不为过。父亲用他的知识、智慧和汗水,在新中国石油工业发展的史册上,书写了骄人的业绩和属于那一代人的奋斗篇章。

回首往事,父亲的音容笑貌历历在目。父亲从不向家人炫耀他的工作业绩,他为中国石油工业的发展究竟做了多少工作,我并不完全知晓,但他赤心奉国的开阔胸襟、淡泊名利的高尚品德,却一直深深影响着我的人生。

一

父亲一生淡泊名利,从不在乎官位的大小、职务的高低,但求有工作有任务,能不断地为中国石油事业出力、为国家多做贡献,就足矣。即使在“文革”期间遭受迫害时,他也不曾考虑个人得失,坚信国家还会需要他。所以他利用那段时间,重温专业知识,默默地总结和思考各种理论知识在实践中的运用,随时准备回到他离不开的石油战线。

父亲一生在石油工业岗位上担任过很多领导工作,但他并不喜欢别人称呼他的官职,而是一直喜欢人家称他“教授”——这是当年他在北京石油学院时学生们对他的称呼,他觉得“教授”是值得尊敬的称谓,他很珍惜。

我觉得这与家庭对他的影响是分不开的。我的祖父张国淦先生曾居官北洋政府要职,尽心国事,廉洁刚直,同时他又是一位博学卓识、著述等身,崇尚民族气节的知名学者。父亲从小在祖父身边耳濡目染,潜移默化地接受了祖父的为官之道、为人之道。早年在美国留学时,他响应航空救国的号召,选择了航空工程专业,完成学业后,当时中国却是内忧外患,时局动荡,壮志难酬。父亲后在“中国石油公司”工作,随着国民政府的节节败退,该公司于1948年全部搬迁,并将其职员家属撤到台湾。父亲感到国民党政府太腐败,所以坚决主张留下来,室主任以上没有把家属迁移赴台的只有两个人,父亲便是其中的一个。父亲的一生总是以国家为重,以他所从事的石油事业为重,直到生命的最后时刻,他坦坦荡荡地评价自己是一个“爱国的知识分子”。

二

新中国成立后,百废待兴,尤其是石油工业,亟待开发建设。解放初期,父亲在石油管理总局工作。当时国内有关石油开发建设的资料十分匮乏,他主动收集了大量资料,编写了一本200多页的小册子,叫作《中国石油概况》,以供当时燃料工业部和石油管理总局的各级领导参考。这本小册子一时间成了难得的参考书,很多人需要查阅勘探开发方面的资料都以此为依据。

1952年10月,新中国第一所石油大学——北京石油学院(中国石油大学的前身)筹备建设,父亲成为“北京石油学院筹建工作组”的成员,负责基本建设,任务是在北京北郊的一片荒地上建筑校舍,并在一年后具备开学条件。时间紧迫,工程繁重,很多人都觉得做成这件事不大可能。父亲从组织队伍开始,在一些解散了的建筑设计事务所和营造公司召集了一些骨干,成立了建造队伍,边施工边到处购置建筑材料。到1953年10月,9000平方米的“工字楼”的下面两层已经投入使用,学校实现了“当年筹建、当年招生、当年开学”的目标。1954年暑假,学院建成了教学楼两幢、学生宿舍两幢、职工宿舍一幢,基本满足了教学的要求。

此后,父亲推辞了学院教务长的职务,在实验设备和信息资料都极其缺乏的条件下,白手起家,先后为学院创建了储运教研室、机械研究室和油田建设系,并成为当时这些学科的带头人。

三

学以致用,边学习边实践,尽快将知识转化成生产力,这是父亲一贯的教学主张。他身体力行,带领学生们积极参加生产实践,1958年,父亲带领学生进行毕业实习,参与了输油管线的设计建设。

克拉玛依到独山子输油管线是我国第一条长距离输油管线,是在前苏联专家的指导下进行的。父亲到达现场时,工程已经开工,管线已经焊接了10公里。他先看了施工图和设计书,又带领技术员和学生们沿着管线施工标桩,在戈壁滩上顶风冒雨走了三天,发现了原设计中存在的问题。他首先纠正了设计中把大气温度等同于土壤温度的错误,从而节约了大量能源;接着,建议取消了苏联专家对两个泵站之间要保持一定坡度的要求,使施工省工省时,还可以进行机械化施工;父亲还和学院同去的严大凡及新疆设计院的李开文组成小组,通过仔细计算,去掉了一个泵站,使年输油能力由40万吨提高到60万吨。几项建议,为国家降低投资上百万元。这在新中国建设的初期可是一笔可观的财富。

父亲还解决了施工建设中的两个重要问题:一是他发现施工中有的焊工只图进度快,而忽视了质量。他建议焊工要通过能力考核持证上岗,同时还要坚持对焊口进行质量检验。就是从那时起,我国油田建设中建立了焊接质量检查制度,并且一直沿用至今。二是将保温材料由谁也不知道哪里有的高岭土改为由技术人员、工人和学校教师三结合研制的新配方,提高了附着强度和防腐性能,保证了施工质量的需要。

四

1960至1962年,父亲参加了大庆石油会战,并担任了前线指挥部攻关大队副队长。当时,高黏度、高凝固、高含蜡的大庆原油,正面临着在冬天寒冷条件下,能否通过管线正常集输的问题。父亲按管线实际形状,模拟设计建起了一段周长为40米的土堤,每天和学生们一起,观察测量大堤的土壤温度,同时对233口油井的原油温度进行测试,取得了8万多个数据,为保证大庆原油冬季生产提供了科学依据和技术支持。

1960年10月,一口井发生了火灾,石油部领导要求父亲想办法将井口的“三把火”(井口房取暖、原油加热和值班房取暖)灭掉两把,并且将留下的一把火搬到井口20米外,以保证生产和操作工人的安全。他和学生们一起动手,选择了三四十个地方,把管子锯开,结果发现:管线中结蜡严重,有的只剩下一个小孔,加热炉也结焦严重。父亲用这些锯开的管子办了一个展览,让大家想办法、提建议,解决结焦和结蜡的难题。

任瑛教授提出将原油的直接加热改为间接加热的办法,父亲肯定了这一想法,一起完善了原始图纸并主持制造出第一台实验用的水套加热炉。后经过反复实验和多次修改,水套加热炉技术终于获得成功,并在大庆、胜利和新疆等油田推广使用,这一技术在当时处于世界领先地位,因此他和任瑛于1964年获得国家科委颁发的创造发明一等奖。

从大庆会战回到北京,父亲深感从实践中收获不少。他利用一个暑假的时间重新编写了适合我国油气储运实情的教材。这本《油气集输》,是我国石油储运专业油气集输的第一本结合我国油田建设的专业教科书。父亲突出的学术贡献是他首创了原油的非牛顿流体流变性理论,这一理论应用在油田管道上可实现不加热集输。他还研究出原油结蜡规律,测出结蜡与温度条件的关系,观测了不同热处理条件下蜡结晶的形状分布等。

五

正当父亲满怀激情地忘我工作时,厄运却从天而降。“文革“中,父亲不但遭受五年零七个月的牢狱之灾,出狱后的几年依然以“莫须有”的“与外国人有联系”的不实之词遭到冷遇。但父亲仍以满腔报国之情,毫无怨言地投入到国家建设之中,参加并指导了“魏岗—荆门”输油管线建设。

这是一条输送我国凝固点最高的原油输油管线。在那里,他凭借经验和反复实验,与其他技术人员一起确定了原油输送合理温度的问题;同时他凭借一把计算尺和在监狱里不断背诵过的公式,在施工现场解决了如何计算输送中压力损失的难题。

在中国海油石油总公司成立之初,第一任总经理秦文彩深感总公司急需组建提供技术决策意见的机构,从国务院申请到组建六个正局级单位,即四个地区公司和勘探开发研究院、海油石油工程设计公司。我父亲受命和其他三位领导组建中国海洋石油工程设计公司。1983年公司组建完成,承担了海上油田开发工程评价和经济评价等多项重要工作,并在海洋石油成长发展的30多年中,培养了一大批开发建设海洋石油的专家、学者和各级领导干部。

六

父亲一生不谋私利,对自己对子女也按家训严格要求。1963年,我考上北京石油学院机械系,他担心父子在一个系不方便,硬让我改到炼制系;他觉得自己在大庆会战中收获很大,回来便出资让那年16岁的我的弟弟到大庆采油大队劳动锻炼;他还说服母亲,让我的妹妹初中毕业后离开北京,到半工半读的大庆石油地质学校去上学,这在当时甚至现在都不是一般人能够想到和做到的。

父亲在北京石油学院教书时备课到第二天凌晨是常有的事,因为常常吃饭不定时导致胃不好。特别是在大庆会战期间,国家经济困难,条件艰苦,生活又不规律,他患了很严重的胃溃疡和胃出血,还得了风湿性心脏病,但不到迫不得已,他是不肯回北京休息的。

父亲1982年进入海洋石油总公司时,我国海洋石油工业刚刚起步。眼看着海洋石油工业从无到有、从小到大一天天发展起来,有了自己的海上钻井平台,为国家经济发展提供越来越多的能源,他深感欣慰。晚年时,他在遗嘱中提出,要捐出眼角膜和内脏,并把他和我母亲的骨灰一起撒到大海。这是他对自己一生献身祖国石油事业特别是海洋石油事业无怨无悔的诠释。

父亲故去已十余年,每到清明时节,我都会接到他生前的同事或学生的电话,表达对老人的怀念。虽然父母的骨灰已遵照他们的遗愿在海洋石油总公司的大力支持下撒入了渤海,因此没有一个墓碑刻下他们的功绩,但父辈们为了实现新中国富强之梦所做出的努力,为中国石油工业发展所做出的功绩,已经在我们心中竖起了一座永远的丰碑!

(本文有删节,部分资料据《张国淦文集》、《风华石大》、《20世纪中国知名科学家学术成就概览》)