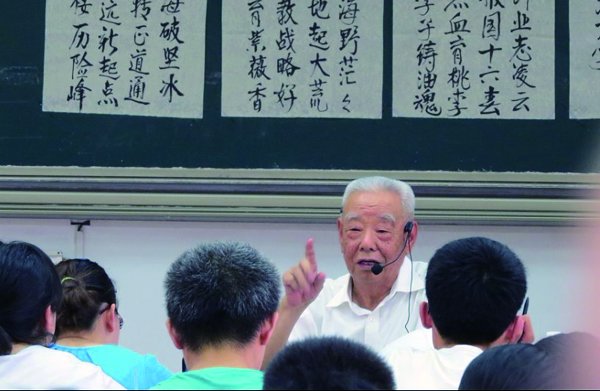

林世洪为石大学子作校史报告。

□林世洪

中国石油大学报创刊60年了,我与之结缘59年。在我读大学阶段,三位校报主编对我帮助影响之大,让我终生受益。我从上中学开始与媒体接触,使我开阔视野、提高觉悟。因之我考入北京石油学院后,就开始了与校报的联系,直到今天没有中断。在我成长的人生路上与之同行,校报成为我的朋友,成为我的向导,成为我的加油站。

1945年,抗战胜利,日本侵略者投降时,我已是小学六年级。由于我所在的吉林省长岭县是游击区,五年没有中学。五年中,我经历了种地、读私塾、织布、贩鱼的谋生磨练,看到了国民党任命的“先遣军”土匪占领县城的恶行,看到了国民党中央军在县城没住三个月,老百姓已经暗地里叫它是“遭殃军”了。东北民主联军的组织纪律获得老百姓拥护,共产党组成的县政府为民办事。这些认识提高了我的觉悟,1949年底我加入了新民主主义青年团并任支部组织委员。

1950年,县里设立长岭中学,我这才在18岁上了初中。学校读报栏中贴着《东北人民日报》,这是我除了政治课外,了解时事政治的重要窗口。我有时写个新闻消息,登个豆腐块出来,报社寄本“时事手册”给我(那时没稿酬)。

这年冬天抗美援朝开始,我们这些青年学生积极参加各种宣传活动,讲保家卫国的意义,中朝邻邦唇亡齿寒的关系等等。我将这样的内容按民间小唱“五更调”写了几段歌词,请音乐老师配上简谱,学校将其送到县委宣传部,县委书记让印发全县,学校读报栏里也贴出了这份油印小报。春节时家中来了一位家住百里之外的亲戚,说他们那里也在唱这首歌。我心中暗喜,自己总算为抗美援朝做了点事。

1952年,我到位于长春市的省立高中读书,担任班团支部书记。一天,我在《中国青年报》上看到一篇文章,倡导团组织利用电影进行思想教育,引导青年进步。我写信给报社,说团支部很希望利用电影开展团的工作。但是,电影票价是两角五分一张,学生的伙食费是七元五角一个月,组织去看一场电影意味着让团员一天不吃饭。我建议学生个人看电影可以半价,集体组织的看电影免费。这封信发出去不久,就接到国家电影局、省文化厅的复信,认为我的建议合理,已经采纳了这个办法。我去电影院问了一下,票价果然按我的建议改了。我特别高兴,一是为我们学生做了一件有益的事,二是我对党报、对政府更加坚信。

1955年我入北京石油学院上学后,校报就在我身边,与我更近、更亲了。

我们刚入学时,开始几个月实行供给制,吃饭不交钱,伙食费每月10元。一个大方桌,八个人一桌,全部是细粮,每周每桌有一个酱肘子。我给家里报平安的信中说:“学校的伙食特别好,就像天天过年!”

但让我非常满意的生活,也出现了一些不文明现象。每天午餐时,炊事员抬出两大桶骨头汤,这时就总有人抢,抄起大汤勺捞骨头。站在高台阶上一看,人头盖住了汤桶。我写了一首散文诗批评这种不文明行为,用词讽刺、尖锐,投给了校报。这时的校报主编是王义端,赵大骏是编辑,1957年后赵大骏接任主编。赵大骏拿着稿子找我交流。时间已过去近60年,记不清谈话的详细内容了,大意是:对不良现象批评是对的,但要分析是多数人还是少数人,是主流还是支流,批评要从团结的愿望出发,要友好、友爱,让被批评者容易接受,不要像对敌人一样……赵大骏对我这个新生就像兄长一样,既爱护又指出问题,让我很感动,有事愿意跟他谈。他对我的帮助很大,特别是看问题要全面分析、不走极端、实事求是的思想观点,对我产生了重要影响。

1958年上半年,学校开展了“双反交心”的自觉革命运动,即“反浪费、反保守、向党交心”。大家都在大字报中讲自己的缺点,表示决心改正,努力又红又专。我们班有一位比较内向的同学,写了一份大字报:“哭周璇”,让人看了又好气又好笑。我作为团支部书记想帮他,怕批评重了,给他造成思想压力过大,又不能放弃不管。怀着这种矛盾心理向赵大骏征求意见。他说,这位同学将思想敞开了一个缝,这是一个做工作的机会,应该从正面引导,也点出他的不足之处。我写了“劝某某同学”的大字报,我说,我们都是享受助学金在北京上大学的学生,是工人、农民的血汗钱养育了我们,望我们学成为国家效力。我们应该珍惜时光,争取思想进步,努力学习,哪有闲情去“哭什么”。这让这位同学思想有所触动,再及时与他谈心,鼓励他进步。在期末全班总结会上,这位同学专门发言感谢团组织的爱护和鼓励。

学校迁到东营时,赵大骏已是校党办主任,和我住同一栋干打垒。老赵喜欢孩子,跟我五六岁的小儿子成了朋友,下班后经常逗着玩。

文革中老赵被打成“5·16”反革命分子,平反后调往北京工作。后来粉碎“四人帮”后,他又被人诬陷和“四人帮”有牵连。两次受迫害挨整,大大损害了他的健康,他患上了免疫系统疾病。调到中国科协工作后,他被任命为机关党委宣传部部长等职,过度操劳,竟拖成不治之症。上世纪80年代末,我带小儿子去北大医院看望,这竟是我见老赵的最后一面!痛哉!到现在我都感到他走得太早了!逝世时还不到60岁。我的两位大学同班同学,得的是和老赵同样的病,治疗及时又未间断,现在年近80岁,仍身体康健。每次和同学通电话问问身体,我都想起老赵,心中隐隐作痛!

1955年至1957年曾任校报主编的王义端在“文革”中也备受磨难,被批斗,戴高帽子游街,受尽侮辱。学校迁山东后,1971年1月工军宣队在东营市八分场借了油田一批房子,办起“5·16”学习班。王义端和我在同一个小班里。我们在八分场隔离着挨批斗,不准回家。期间,他痛失幼子,却只被允许请假一天回家处理后事。回来后班上开会,他口中无言、眼中含泪、心中流血、强忍悲痛的表情至今想来仍然令人心痛!

所以,越是年高我越觉得,下一代或下几代应记住光荣的革命历史,更要记住像“文革”这样的内乱历史。

校报60年来,历任主编我大都熟识,他们都是我的良师益友。读书时认识的王义端、赵大骏、黄圣伦,顺境时我们是同事、朋友,逆境时又成了难友。他们后来调离石油学院,各担重任,事业上都取得了很大的成就。王义端任北京工商大学校长,黄圣伦任清华大学党委副书记。

1978年十一届三中会后,拨乱反正,正本清源,恢复了党的实事求是思想路线。校报复刊了,并且越办越好。我与校报关系也更密切了。这三十余年,校报的几任主编和几代编辑们都对我热情关照,我的短诗长文常见诸报端。我退休的20年,不论是约稿还是我送稿,到编辑部都有到家的感觉。几位打字的女孩子,热情地帮我打印了近百万字的回忆录初稿,内心十分感谢。录下我祝校报出版1000期的诗,作为结束语——

贺校报千期

欣祝校报一千期,纸薄意厚八行诗:

远播校誉传万里,近贴师生零距离。

精编细改扶新秀,呕心沥血作嫁衣。

一路鲜花迷人眼,几多甘苦报者知。

(林世洪,1955年入北京石油学院学习、工作,历任大学生政治辅导员、党总支书记、校办主任、中国石油作家协会第一届理事,1993年退休。)