□余世诚(中国石油大学退休教授)

【想当年离乡时踌躇满志,总觉得外面的世界更精彩,故土没有什么可留恋的。可是,当我在外闯荡多年之后,特别是退休之后,越来越憋不住思乡了。半个世纪岁月流逝,不仅没有冲淡我对故乡的思念,反而系下了一个深深的故乡情结】

1937年,我出生于河南省禹州城的余家大院。在故乡,我度过了童年和少年,读完了小学和中学,1956年来北京读大学和研究生并留京任教,和故乡一别就是五十多年。想当年离乡时踌躇满志,总觉得外面的世界更精彩,故土没有什么可留恋的。可是,当我在外闯荡多年之后,特别是退休之后,越来越憋不住思乡了。半个世纪岁月流逝,不仅没有冲淡我对故乡的思念,反而系下了一个深深的故乡情结。

乡情

在我的故乡情结中,最主要的就是乡情,是发自肺腑的、与日俱增的对生我养我的故乡的真挚情。

作为文史工作者,我这一生写过多本书,而最让我动情的则是我和我的兄长在离退休后,用十年心血完成的《家祭》一书。《家祭》浸透着我对故乡的爱,这是一本乡情浓烈的书,我带病爬完这六十万个稿纸上的小方格时,已是心力交瘁。慨而系之,我曾以诗言情:“五秋撰《家祭》,五冬再补缀。春夜难入眠,夏日食无味。素纸沾泪滴,几度心欲碎。人云自多情,解我知是谁?”

我在为谁动情呢?知我者均可看出:此书直接记述的是禹州城内余家大院的兴旺衰败、生生死死、悲喜怒怨和血泪情仇,背景则是故乡禹州的百年沧桑。我是在为余家大院动情,更为禹州动情,并通过自己的家和家乡寄托对民族和国家的情。

继《家祭》之后,在我73岁时,中国石油大学(北京)学术专著系列丛书收编了我的另一本书《史园拾穗》。这本书记录了我三十年在史学方面的研究成果,其中有国史、党史,还有校史、故乡史,它既系着我对党、国家以及母校石油大学的情,同时又是一本充满故乡情的书。为此书命名“史园拾穗”,也是源于一段故乡情。

小时候,每到麦口就跟俺娘去农村拾麦穗,那是很辛苦也很启迪人的劳动,每捡一穗都要弯一下腰,似乎要给它鞠一个躬。十穗十躬、百穗百躬,一天下来不知道要鞠多少躬。但是,当我看着篮子里金灿灿的麦穗不断增多,便会有很大的成就感,十分开心。母亲还用禹州乡亲们常说的“不怕慢,就怕站”这句老话鼓励我坚持不懈,一穗一穗地拾,一穗一穗地积累,一个麦口下来总可捡到斗儿八升的。故乡拾穗经历和禹州的老话,对我后来教书做学问提供了重要的启迪:做学问和拾穗一样,难关要一个一个地攻,文章要一篇一篇地做,好高骛远或找捷径偷懒都无济于事。

从《家祭》到《史园拾穗》百万余言,写不尽我的故乡情。禹州是夏朝开国的都城,是我们华夏的根,更是我的根。禹州大地培我萌芽,颍河之水润我成长,在我生命中注入了禹州的基因。无论走到天涯海角,我永远都不会忘记我是禹州人。

乡情积累到极致,便成了乡恋。乡恋是对故乡恋恋不忘、恋恋不舍,情不自禁地总想亲近她、赞美她、追求她,就像恋人那样,是一种非常执著、非常温柔缠绵的情感。

在北京石油学院、中国人民大学读书和教书时,我虽然能说一口流利的普通话,口音不似河南腔,可是同学们很快就知道我是河南禹州人。因为我常给他们讲故乡的故事,诸如“禹王锁蛟井”、“家有万贯,不抵钧瓷一片”、“忠臣张良”、“药不经禹州不香”,还有禹州“治山姑娘郭仙”及“禹州鸠山大学”等等,令他们神往。我甚至还能把不管来自两湖还是两广同学的祖先,三连两连都能连到河南、连到禹州。上世纪六十年代,豫剧《朝阳沟》进京演出,在吉祥剧院我排着长队购票,买不到就等退票,等不到就和检票人“套近乎”,达到目的才罢休。后来《朝阳沟》又拍成了电影,无论是在城镇影院,还是在村野露天广场,凡碰见了均要看,且看得如痴如醉,跟着学,跟着哼,不管人家喜欢不喜欢听,总给周围的人作解说。明代诗人王间有诗曰:“看君已作无家客,犹是逢人说故乡。”当时,我就是这样的心态。

1967年,“文化大革命”搞得正酣,“阶级斗争”热火朝天。是年夏天,我从南方出差回京时,实在想借机回禹州看看。但是“高成份”的家庭出身,让我怕此行惹祸而犹豫难决。当火车在许昌站停留时,我实在难忍与故乡分别十载之苦,就顾不得什么“政治”了,跳下车来,向禹州方向直奔而去。这次回禹,不找亲友,不见同学,独自一人在县城和钧瓷之乡神垕镇转了两天。“文革”中的故乡,马路上、墙壁上甚至房顶上,到处都刷满了“阶级斗争”的大标语,而往日的闹市萧条得门可罗雀。停留两天没吃上一口正宗的家乡饭,临告别故乡时,实在不甘心,就跑到北关颍河边,洗了把脸,双手捧了口故乡水喝,又从身边捡了一小颗鹅卵石,然后悄然离去。此次回乡,令人怅然。所幸我用自己改装的相机,拍下了几张老照片,而今照片成了禹州宝贵的文史资料。

在改革开放的第三年即1981年冬,我又借机回了一趟老家。到禹州时已是深夜,住在了校友家。天一亮,我们几个同学迫不及待跑到南大街吃早点。哇!那可真有“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”之感,和上次回来只吃了一碗焖饼大不相同,胡辣汤、炸油馍、丸子汤、炒凉粉、锅盔、火烧、烙馍卷牛肉……各种传统名吃,应有尽有。叫卖声声,香气阵阵,闹得我们都不知道吃什么好了。

此后,我回故乡的次数越来越多。

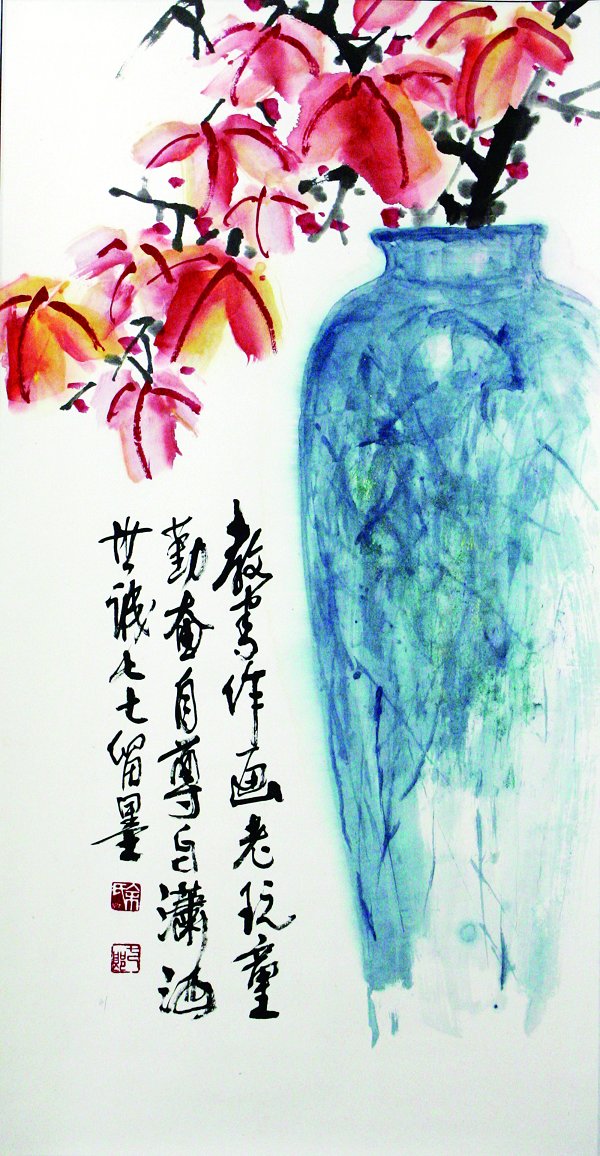

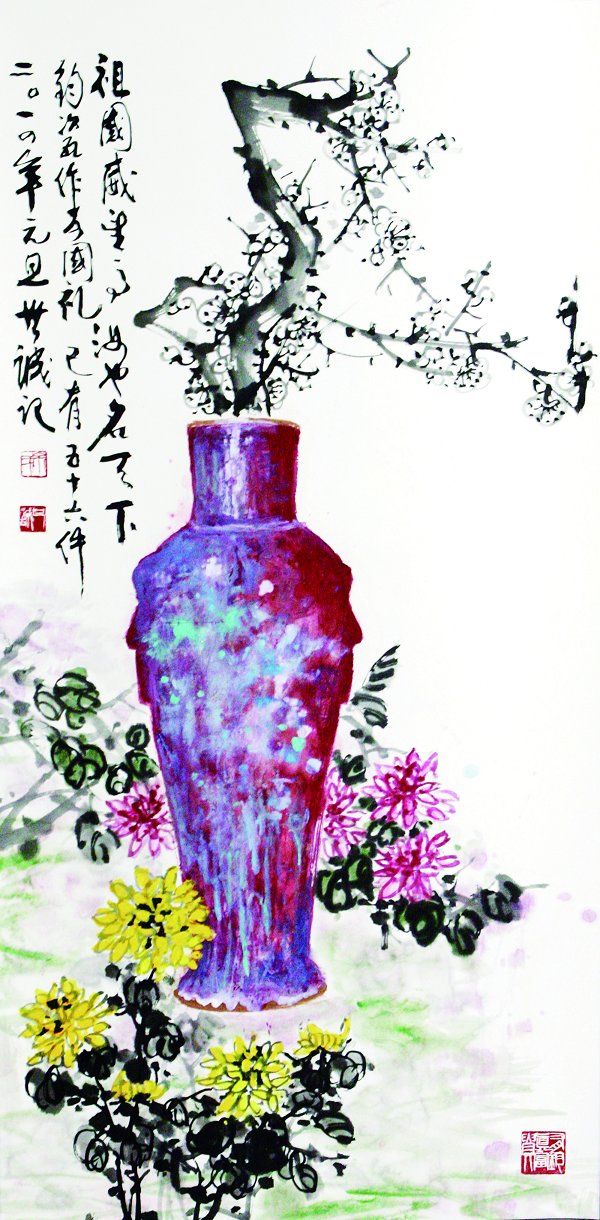

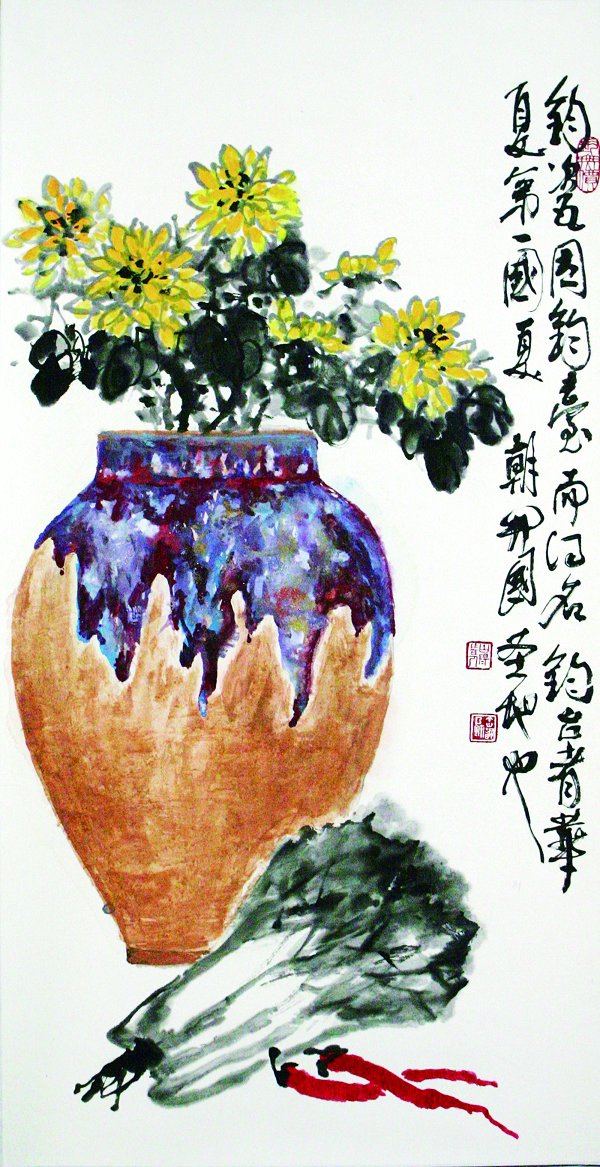

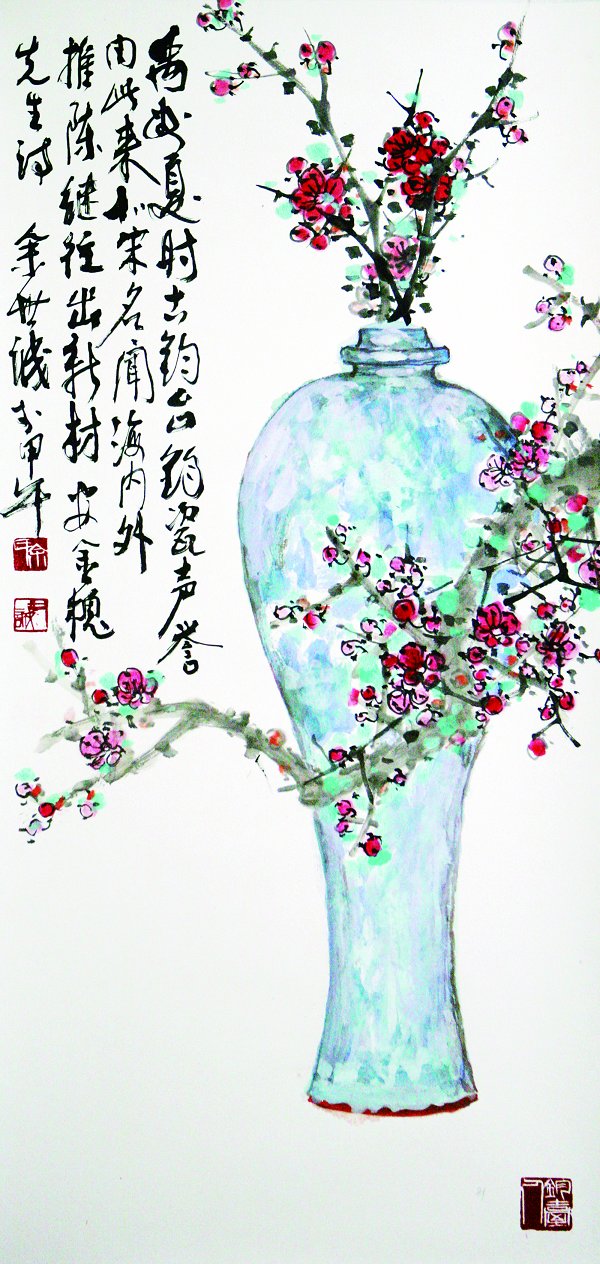

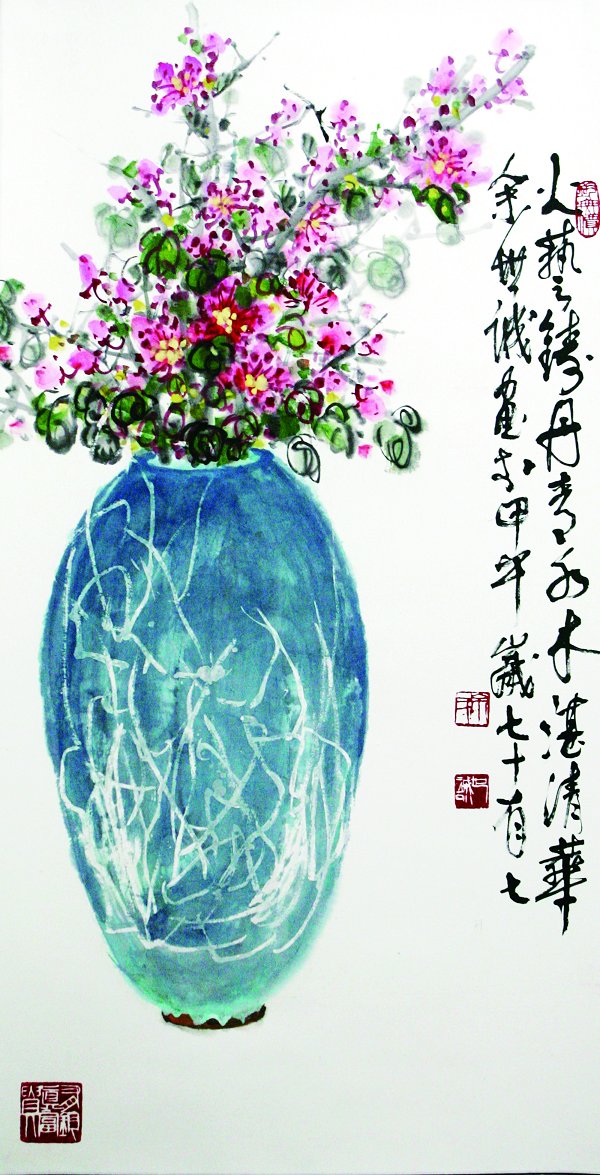

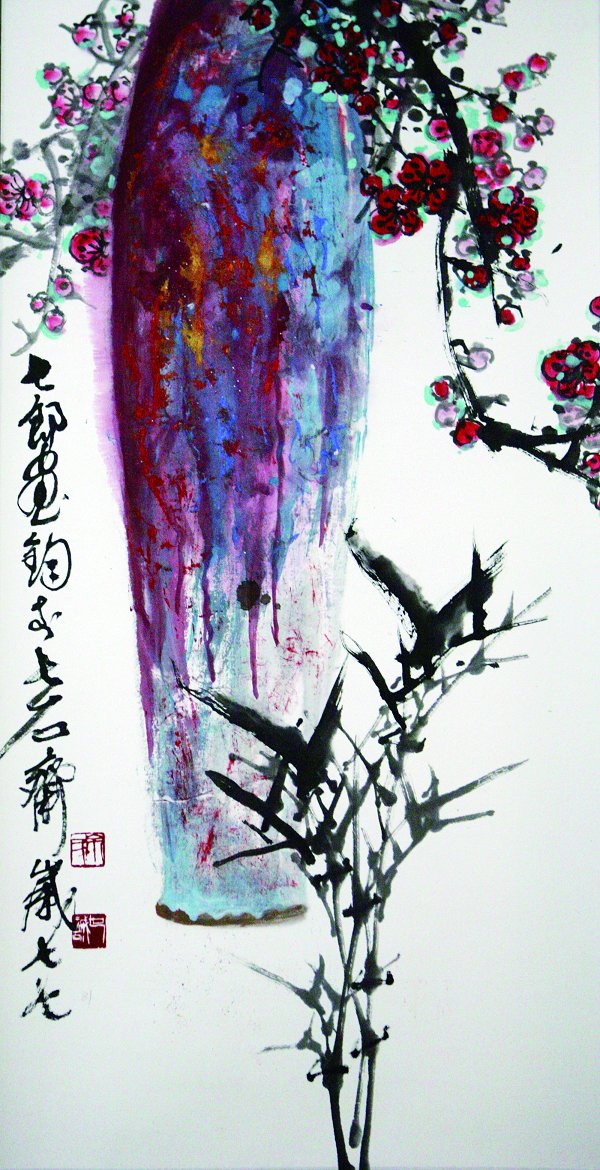

唐代画圣吴道子是禹州人,我自幼受其影响热爱书画。2000年底,我应邀参加故乡举办的“首届画圣之乡书画作品展”时,让我的“乡恋”又有了新的释放点,那就是集钧台、钧瓷和书画为一体,用诗书画印表现以古老的钧台命名的精美绝伦的钧瓷。我把火艺之冠的钧瓷再升华为水墨丹青的国画,名之曰“钧瓷画”。我像坠入了爱河那样痴迷于钧瓷画的用笔、用墨和用色,以及画面的布局、题诗和盖印。近期,由人民美术出版社出版的《余世诚书画集》收进了三十余幅我创作的“钧瓷画”。此举引起了画界和钧艺界关注,称“绘钧艺术开新面,异军突起闯画坛”。而我本人则认为:钧瓷画不过是我“乡恋”的表现形式之一,那画面上的题句,许多都是我悟出的“乡恋絮语”。

乡愁

一般来说,乡情、乡恋是甜蜜的、幸福的。而乡愁却是恋乡人对故乡无奈的牵挂和牵挂的无奈,是一种悲凉和愁苦的情绪;乡愁是对故乡一种深沉的爱。

旅居台湾的族贤余光中先生有著名的《乡愁》诗,把他的“乡愁”从广远的时空中提炼为“邮票”、“船票”、“坟墓”和“海峡”四个具象,抒发了他对故乡、故人以及对祖国的思念,愁肠百结,生动感人,读之催人泪下。

“文革”中我也曾有过“有家难回”的愁绪,但那点“乡愁”随着改革开放早已化解了。而今我的乡愁似乎不那么具体化,多是抽象了的“愁思”,且更多的是与我所从事学科相关的“愁思”。

一愁何时能祭奠禹王?

禹州因大禹而得名,因夏禹而定位为“华夏第一都”,可是远的不说,仅就明万历三年公元1575年命名“禹州”以来的400多年间,在禹州大事记上没有一次为这位给禹州人民乃至华夏民族带来福祉的伟大开创者举行正式、隆重祭典的记录。为此,我曾五年间连写五篇论文,提议禹州举行祭禹大典,弘扬大禹“治水、疏导、重德”的精神。近几年来,从媒体上得知新郑祭黄帝、株州祭炎帝、临汾祭尧帝、永州祭舜帝等等,可是作为禹州人,我的“祭禹之愁”至今难解。

二愁何时能为聂荣、聂政姐弟解除束缚?

禹州西关外的聂政台(冢),是战国时期韩都的遗迹,冢内埋葬着刺韩王的聂政及烈女聂荣的遗骨。宋朝统治者视聂政之举为犯上妖邪,就在冢上修建了“真武祖师”庙以“镇邪”。从此,本来褒扬英雄的“聂政冢”被叫成了“祖师冢”。解放后,此名胜古迹被戒备森严的省第三监狱占用,至今不能对外开放。故乡人似乎越来越淡忘了2400多年前,发生在这里的那个侠肝义胆的故事。

2007年,我为了向有关部门建议让省第三监狱让出这一名胜古迹,查阅了许多文献资料。我惊奇地发现:在故事发源地越来越被淡忘的“聂政刺韩王”的故事,在外地和史学、文学、音乐、戏剧领域,两千多年来却一直传颂不衰。于是,我写了《聂政故事传千古》万言散文,叙述了司马迁、蔡邕、嵇康、郭沫若以及《笑傲江湖》作者金庸等对此故事的记载、考证、改编和艺术再创作,对聂政台的开放和保护提出了建议。故乡的《许昌日报》发表了此文,编辑在述评此文时,用了诗人艾青的名句作为标题:“为什么我的眼里常含泪水,因为我对这片土地爱得深沉”。“爱得深沉”,这句话捶到了我的心窝上。

身老京城,心在故乡,我愈老愈多了这些相类似的乡愁。“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”十几年下来,我连续写了几十篇与故乡历史文化有关的文章,在发掘和研究禹州文化中推介、宣传和谏言禹州;创作了数百幅钧瓷书画作品,为禹州的这张厚重华丽“名片”添光加彩。我把这些文论和作品用“俺禹州,咱禹州”概而括之,并以此冠名成书于2013年由中国文史出版社出版。因为爱国,所以爱故乡;因为爱故乡,所以更加爱国。我想向人们传递的就是这样的情怀,这样的逻辑。

(2015年4月于北京七石斋)

(本文有删节)

题图:余世诚教授创作的钧瓷画