曹本熹教授指导学生科学研究小组活动。

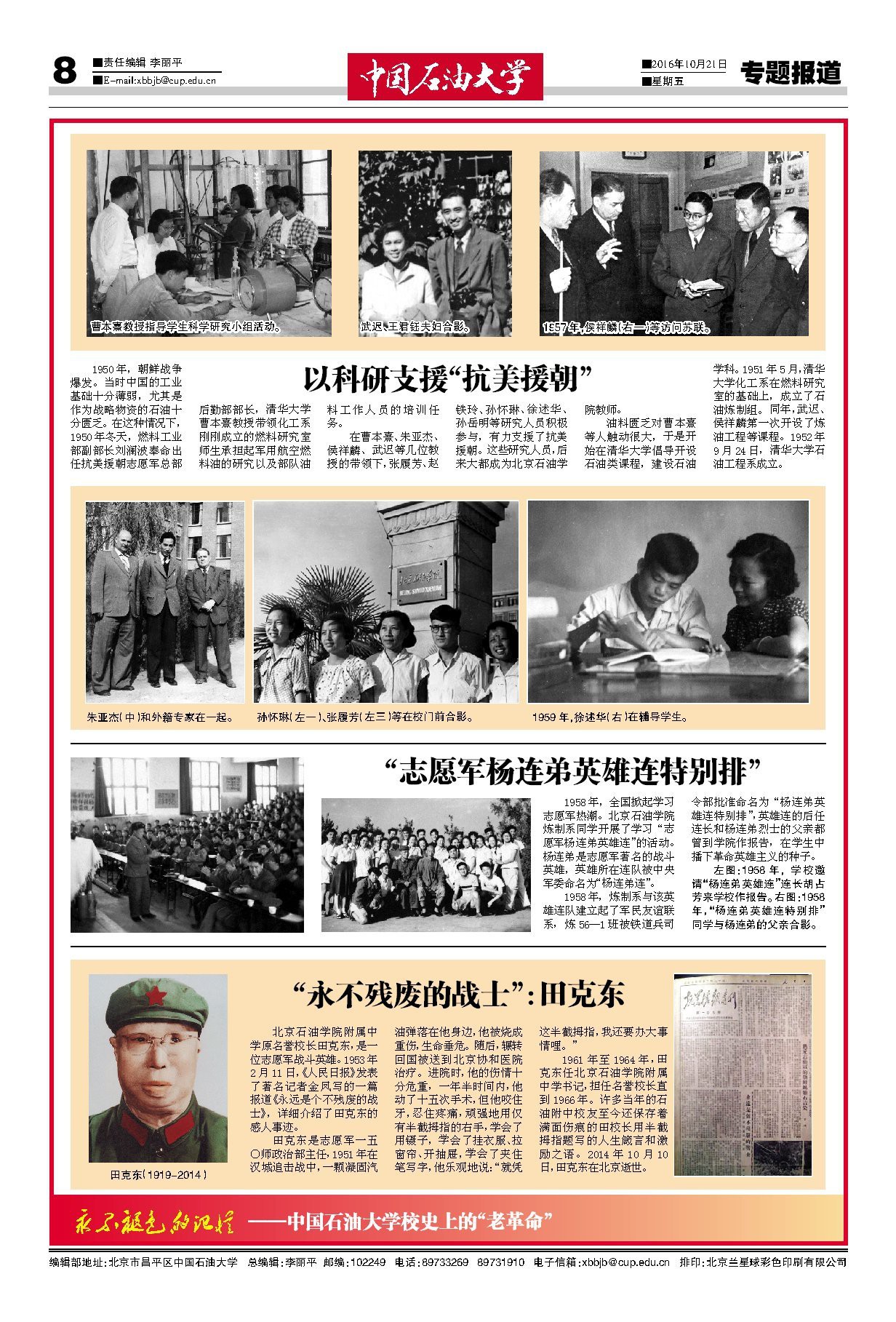

武迟、王君钰夫妇合影。

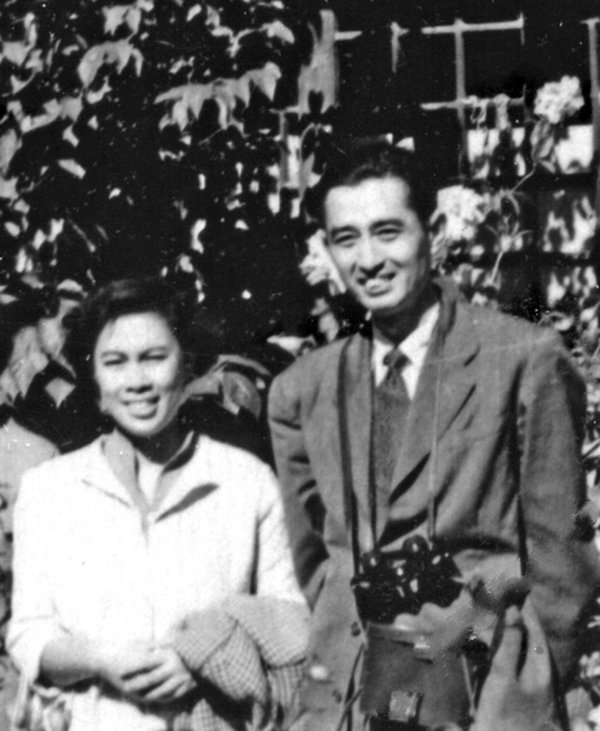

1957 年,侯祥麟(右一)等访问苏联。

朱亚杰(中)和外籍专家在一起。

孙怀琳(左一)、张履芳(左三)等在校门前合影。

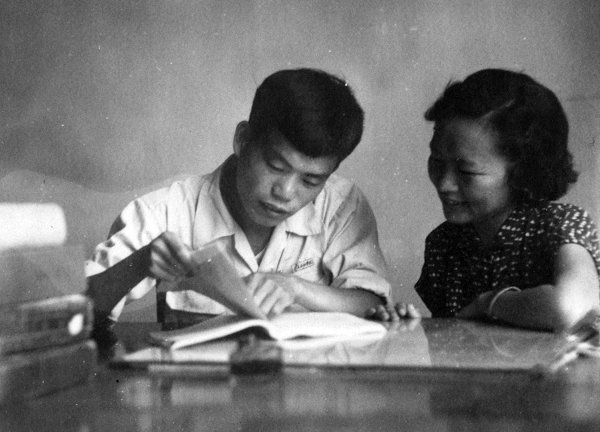

1959 年,徐述华(右)在辅导学生。

1950年,朝鲜战争爆发。当时中国的工业基础十分薄弱,尤其是作为战略物资的石油十分匮乏。在这种情况下,1950年冬天,燃料工业部副部长刘澜波奉命出任抗美援朝志愿军总部后勤部部长,清华大学曹本熹教授带领化工系刚刚成立的燃料研究室师生承担起军用航空燃料油的研究以及部队油料工作人员的培训任务。

在曹本熹、朱亚杰、侯祥麟、武迟等几位教授的带领下,张履芳、赵铁玲、孙怀琳、徐述华、孙岳明等研究人员积极参与,有力支援了抗美援朝。这些研究人员,后来大都成为北京石油学院教师。

油料匮乏对曹本熹等人触动很大,于是开始在清华大学倡导开设石油类课程,建设石油学科。1951年5月,清华大学化工系在燃料研究室的基础上,成立了石油炼制组。同年,武迟、侯祥麟第一次开设了炼油工程等课程。1952年9月24日,清华大学石油工程系成立。