□本报记者 文永红

大学肩负着加强国际教育交流、推进高等教育国际化的历史使命。中国石油大学55年的办学历史证明,加强对外交流与合作,提高国际化程度,不仅是提高学校办学水平和办学实力的重要途径,更是建设世界一流大学的必由之路。

改革开放以后,国家提出教育“面向世界,面向未来,面向现代化”的发展战略,大力开展全方位、多元化的国际教育交流与合作。也正是在这一方针的指导下,我校与国际间的交流与合作日益增多,1981年成立外事办公室,2000年改称国际交流与合作处,专门负责国际交流与合作事务,有力地推动了国际交流与合作的蓬勃发展,也加快了国际化的发展进程。

学校认为,教育是一个服务性产业,一个开放的领域,高校不仅面临着与国内高校的竞争,而且面临着与境外大学的竞争,因此国际化不仅是高等教育形势发展的需要,同时也是高校自身发展的内在要求。

上世纪90年代开始,我校逐步与美国、法国、英国、加拿大、日本等发达国家的56所高校和多家公司建立起了多层次、多领域、多渠道的交流合作关系。“十五”期间,学校与国外20多所大学签署正式合作协议,来自25个国家的700多人次造访我校,学校先后派出400多人次出访35个国家。

他山之石,可以攻玉。在与众多世界名校交流与合作的过程中,学校注意学习和吸收国外先进的办学理念、教育思想和管理模式,并以此来培养和造就一支国际化的师资队伍。2006年以来,已有30多名教师通过国家留学基金委资助项目等方式,赴加拿大卡尔加里大学、澳大利亚科挺大学、英国罗伯特格顿大学、美国亚利桑那大学、英属哥伦比亚大学等进修访问。这些教师回到国内后,已成为学校实施国际化教育的中坚力量。

与此同时,学校充分利用“111引智”计划、自然基金委国际合作项目及其他形式,与国外高水平大学、研究机构及知名学者开展实质性的联合研究工作。如重质油国家重点实验室与加拿大的Sycrude研究中心、加拿大国家研究院(NRC)、卡尔加里大学、阿尔伯塔大学、英属哥伦比亚大学等院校建立了长期稳定的合作关系。

当前的国际教育体系中,合作与竞争是主流。学校对此有清醒的认识,除了积极参与国际合作,也开始积极参与国际竞争。2007年,在欧盟资助的中欧EnergyandEnvironmentProgramme项目下的FeasibilityStudyofCoalBedMethane(EuropeAid/120723/D/SV/CN)项目国际招标中,由我校罗东坤、吴晓东、张宝生、李根生等教授组成的跨院系项目组,历经激烈竞争,最终战胜国内外众多国家级的科研机构、大专院校和专业公司而中标。这是我校通过投标竞争获得的第一个国际研究项目,不仅为学校参与国际合作项目探索出了新的途径,而且也充分体现了学校的科研水平和国际竞争力。

国际化只是一种手段,不是目的,我们不能为了国际化而国际化,必须在实践中寻求适合自身发展的国际化道路,这才是上善之策。围绕建设石油石化学科领域世界一流研究型大学的奋斗目标,学校认为,一方面,要大力加强与世界名校的交流与合作;另一方面,“要紧紧围绕我国石油石化企业‘走出去’战略,密切与发展中国家联系,充分发挥我校优势,在继续保持同苏丹、哈萨克斯坦等国家密切合作的基础上,加强与非洲、中亚等地区国家的联系,并不断向南亚、中东等地区拓展”。这是我们实施国际化的指导方针,也是我们应对高等教育和石油工业发展形势的重大举措。

国际石油人才培养和留学生教育集中体现了上述国际化办学思路。

一个具有国际竞争力的人才不仅具有扎实的专业技能,还要有一定的国际知识和经验,良好的国际交往能力和熟练的外语技能以及开放的心态、全球视野和全人类观念。要培养这样的人才,就必须融入到国际教育体系中去。学校通过国家公派留学等方式,选派优秀博士研究生到国外著名大学和科研机构开展科研合作,参加国际学术会议等活动,2007年第一批博士生已赴美国、加拿大等国深造。同时,积极探索开展学生互换工作,鼓励学生短期出国,赴国外大学进修留学。2006年我校与美国阿拉斯加大学、塔尔萨大学、澳大利亚科廷理工大学、英国罗伯特·哥顿大学等4所大学正式签署了2+2本科联合培养项目,目前已有80多名学生参加了这一项目。3+1+1本硕连读项目和工程硕士项目也有望在今年启动。另外,学校加强了与法国道达尔石油公司、加拿大哈斯基能源公司、斯伦贝谢公司、SPE学会、AAPG学会等国际化公司或组织的合作,合作内容包括聘请专家来校讲学、设立中国学生奖学金、建立联合实验室、资助学生出国参加会议、教师学生参加夏季研讨班等。2007年学校选派学生赴法国实习、赴意大利参加SPE年会,举办研究生暑期班,取得了良好效果。

随着我国石油企业国际化战略的实施,石油企业的海外勘探、开发业务不断拓展,对国际石油人才的需求显得尤为迫切。对此,学校自2001年以来,面向校内18个硕士点,遴选具有实践经验的统招新生,组建“国际合作班”,培养面向国际石油工程管理的外向复合型研究生,现已有200多名研究生顺利毕业。自2006年开始,学校与中国石化合作向俄罗斯派遣104名留学生,2007年开始又与中国石油合作向俄罗斯派遣32名留学生,这些学生都将成为中国石化、中国石油开拓海外市场的重要力量。

同时,石油企业的国际化战略不仅需要大量优秀的内地人才,也需要一支熟悉中国文化、懂得石油企业经营管理的本地化的科技人才队伍。因此学校从1998年开始,与苏丹、哈萨克斯坦国、伊拉克、也门和尼日尔等国家政府或石油公司合作,开设石油科技与管理短期培训班,培训国外石油公司员工和政府官员1500多名,这些学员全部回到原石油公司或政府部门工作,显著改善了国有大型石油企业实施跨国经营战略的人力资源、经营环境与文化环境,强化了中国石油石化企业与外国石油企业和政府之间的战略利益纽带和文化情感纽带,促进了中国海外石油项目的健康快速发展。

这是“坚持产学研相结合,服务国家重大需求”办学战略结出的胜利果实,也为学校培养国际石油人才探索出了新途径。

除了派出学生赴国外留学或短期学习外,发展留学生教育,吸引国际生源并为他们提供优质的教育资源也是我们实施国际化战略的重要组成部分。近年来我校留学生教育发展迅速,规模不断扩大。1995年在校留学生仅1名,2002年增加到123名,而现在在校留学生已达到320多名,其中95%以上在校进行专业学习。尤其是自2000年以来,学校与中国石油和中国石化海外多家石油公司、苏丹能矿部、苏丹教育部、蒙古石油管理局、韩国天然气公司等中外石油企业、外国政府或大学携手,培养国际化复合型人才200多名。当年为苏丹培养的几批留学生现已成为苏丹科技大学石油工程系的骨干力量。这是一所面向未来、走向世界的大学的骄傲,也是我们履行大学服务社会使命的荣耀。

承办高水平的国际学术会议是衡量一所大学的社会影响力和国际影响力的重要标志。近年来,我校平均每年主办或参与4至5个国际性学术会议,尤其是油气成藏机理、重质油加工与转化、能源战略等领域的国际性学术会议日益增多。同时,学校每年都邀请数名国外高级政府官员、公司总裁、著名学者来校讲学或开展学术交流活动;组织开展外语辩论赛、中外舞蹈大赛等主题文化活动,营造“国际化”的校园氛围。2007年举办的首届油气资源博士生论坛受到学生们的普遍欢迎,产生了较大的社会反响。

国际化是一个过程,需要循序渐进地加以推进。2007年,学校出台《关于实施国际化战略的若干意见》,明确了院(系、部)国际化工作职责,鼓励院系和个人开展国际交流工作,并制订国际化工作的考评标准,国际化战略开始全面实施。我们相信,在不久的将来,一所在国际石油石化学科领域具有重要影响的高等学府将在军都山下熠熠生辉。

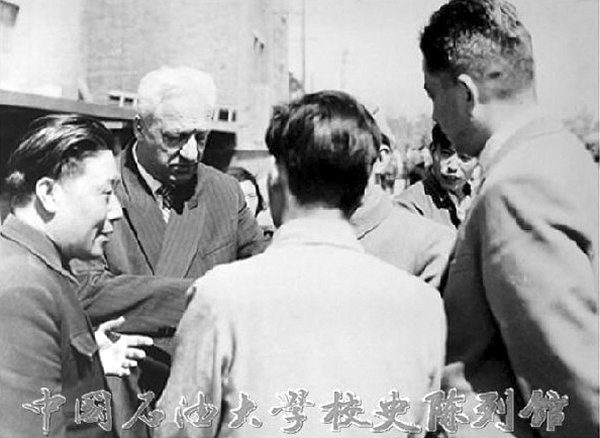

北京石油学院时期,一批前苏联专家来校从事教学与科研工作。图为前苏联学者访问学校。

2006年10月14日,我校承办的第四届油气成藏机理与油气资源评价国际学术研讨会在翠宫报告厅隆重举行,这也是我校连续四届承办该学术会议。