曹 本 熹 先 生 离 开 我 们 已 经 整整 40 年了。我最后一次见到他,是在 60 年前他调离北京石油学院的前夕。半个多世纪过去,他的音容笑貌却犹在眼前。

从北京石油学院成立至今,我们石油大学已走过 70 年的发展历程,学校取得的突出成就和巨大发展 ,使 我 感 到 鼓 舞 、振 奋 和 自 豪 。然而饮水思源,我们不能不想起那些在上世纪 50 年代初,艰苦创业,开创北京石油学院的前辈。曹本熹先生就是其中杰出的一位。

早在抗美援朝期间,面对帝国主义的侵略和我国国防燃料的紧缺,他义愤填膺,忧心如焚。作为清华大学化工系的负责人,他毅然决然地在化工系成立燃料研究室,不久,又成立了石油炼制组。他不愧是我国石油石化科技和高等教育的先驱和开拓者。

北京石油学院的前身(雏形)就是 1952 年经过院系调整,以清华大学化工系为主体组建的,由曹先生担任主任的石油工程系。当时,这个系最强的专业是石油炼制专业,这显然是由于曹先生从 1946 年组建和领导清华大学化工系以来,长期积淀的雄厚基础,现在该专业仍长盛不衰。

1996 年,清华大学化工系在该系创建 50 周年之际,为曹先生树立塑像,并特别邀请我们这些在 1953年全部转到原北京石油学院的原清华大学化工系师生,回到清华大学参加隆重的揭幕仪式。

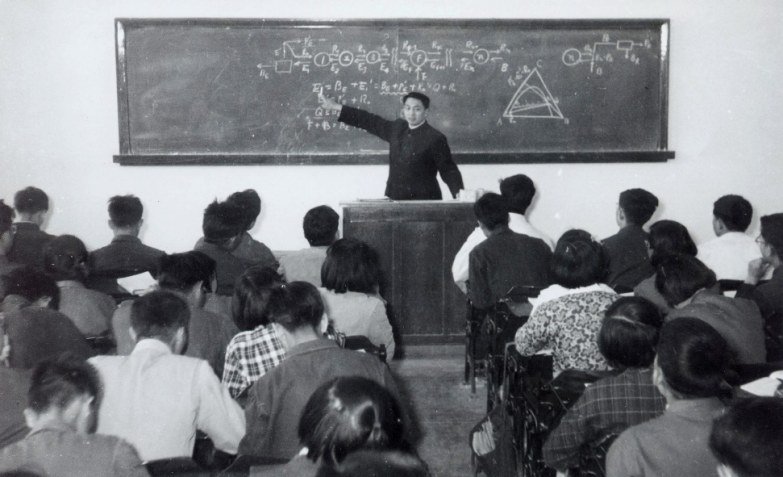

在北京石油学院建校初期,曹先生作为建校处两位负责人之一,主要负责学院的教学筹备工作,以确保新中国第一所石油高等学府能够在 1953 年做到当年建校、当年招生、当年开学。在此后的十年,他先后担任学院的教务长和主管业务的副院长,为北京石油学院进入全国重点高校的行列作出了突出贡献。

我 曾 有 幸 和 曹 先 生 有 过 两 次单独接触的机会,他给我留下了深刻的印象。

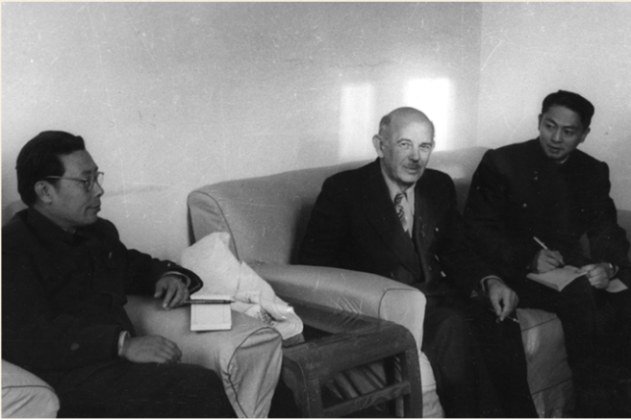

第 一 次 是 我 刚 进 清 华 大 学 化工 系 不 久 ,大 约 是 在 1951 年 底 或1952 年初,我还是一名一年级的学生。当时,可能是清华大学要召开国际会议,需要找一些英语较好的学生担任服务人员。化工系根据考入清华时的英语成绩选出了四五名学生,我被选中。其他几位同学都是来自上海名牌中学的毕业生,惟有我来自南方的一个中等城市。可能曹先生有一点惊讶或怀疑,亲自找我谈话,了解我们中学的英语教学情况和我的英语水平。最后,他很满意地鼓励我,要坚持学好英语,这是很有用的。因为在当时“学习苏联”的历史大背景下,社会上已经开始出现重俄语轻英语的倾向。

第二次是在 1959 年,我主动找他,那时,他已是北京石油学院副院长,我还是一名毕业不久的年轻助教。我到四川南充参加川中石油大会战完成任务后,要经成都回校。正好南充到成都有一趟省内航班,承载 8-10 人的小飞机,行程只要一个小时,而票价比相同路程的长途汽车还低。于是我就乘坐这趟航班,经成都回到北京。但按照学校财务的规定,只有教授才能乘坐飞机,其他人员必须经院领导批准。于是,我战战兢兢地走进曹先生的办公室,请他签字。他问明情况后,不仅没有批评我,反而肯定我的做法。他说:遵守财务规定也要结合实际,你这样做,既省钱,又节省时间,是完全合理的。通过这两次接触,他那种平易近人,对年轻人倍加爱护的作风给我留下了 不 可 磨 灭 的 印 象 ,至 今 记 忆 犹新。

曹 先 生 的 夫 人 魏 娱 之 先 生 曾给我上过分析化学课。她讲课条理清晰,口齿清楚;指导实验,耐心细致。她平易近人,和蔼可亲,深受同学们的爱戴和尊敬。她是当时石油炼制系著名的“八大夫人”之一。从魏先生身上,我也能感受到曹先生那种高尚的风范。

鞠躬尽瘁,丹心如一。尊敬的曹本熹先生为国奉献一生,而当今中国石油大学的发展业绩应可告慰他的期盼与嘱托。