2024年12月4日,是中国科学院院士、石油化工专家、石油教育家、我国人造石油专业创始人、中国新能源技术的奠基人、中石大教授朱亚杰诞辰110周年纪念日。

朱亚杰(1914—1997),石油教育家、能源专家、化学工程学家。1938年毕业于清华大学化学系,1949年获英国曼彻斯特大学硕士学位,并受聘于英国西蒙卡夫化工设计公司。1950年回国,先后任清华大学副教授、教授,北京石油学院筹备委员会委员、副院长,华东石油学院教授、副院长,华东石油学院北京研究生部主任。曾任国务院学位委员会第一届学科评议组成员,中国能源研究会第一届副理事长、第二届理事长,中国氢能源协会主席,国际氢能源协会常委。1980年当选为中国科学院学部委员。

朱亚杰一生为祖国、为人民、为教育无私奉献、鞠躬尽瘁、奋斗不息,他崇高的精神在中国石油大学70多年的光辉历史上留下了宝贵的精神财富。他的一生恰恰是“做好老师要有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的生动写照。

心有大我 求学报国

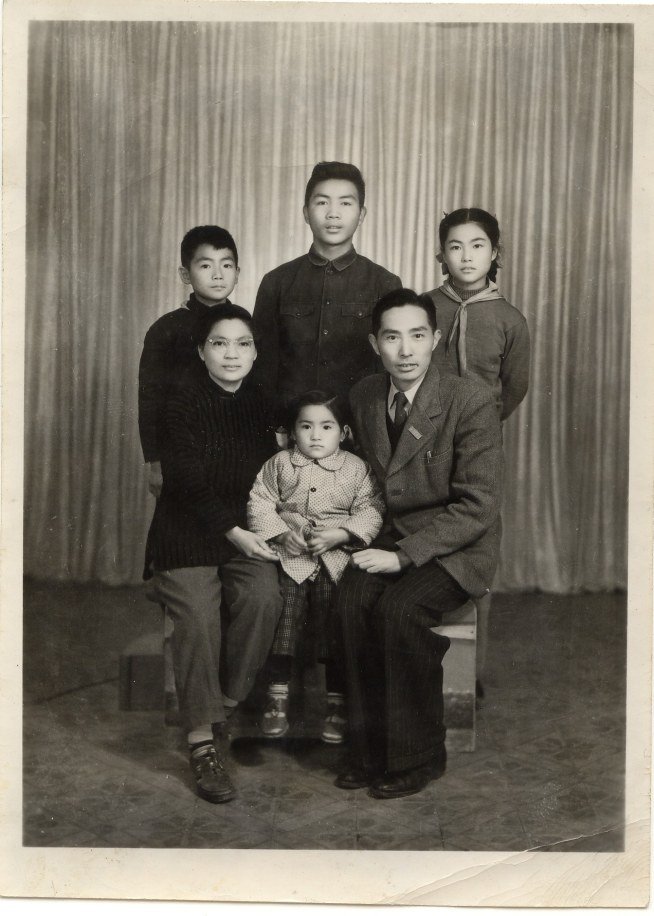

朱亚杰,1914年12月4日出生于江苏兴化中堡镇,他的青少年时期,正值国家内忧外患、民族生死存亡的危急关头。

他在扬州中学接受了先进的理想主义和爱国主义教育,并对燃料化工和能源产生了浓厚的兴趣。当他要直升高中时,苏北一带经济怠滞影响家庭,父母劝他辍学回乡,但他却表达了求学成才的渴望:“只要供我上学,将来家中祖产片瓦分田不要。”

“九一八”事变后,日本帝国主义将侵略的魔爪伸向华北。严酷的现实教育他要牢记国耻、立志报国。由于家庭经济日趋困难,他读高中时差点儿辍学。但逆境使他养成了坚韧不拔、吃苦耐劳的品格。通过勤奋努力,1934年,朱亚杰高中毕业考入清华大学化学系。

求学期间,他一边发愤学习,一边参加解放先锋队。1935年12月9日凌晨,他随数千名大中学生走上街头,参加了震惊中外的“一二?九”运动。作为请愿示威游行队伍的交通员,他目睹了斗争的壮烈,更深刻地理解了要做一番大事业报效祖国,必须不怕牺牲自我。

1937年,朱亚杰随校南迁就读于西南联合大学,次年获得化学系理学学士学位。

1946年他考取了当时教育部冶金项目公费出国留学生的第一名,而后远涉重洋,成为英国曼彻斯特大学化学工程专业的研究生。

1949年,朱亚杰获得英国曼彻斯特大学硕士学位。为生活考虑,他受聘于英国西蒙卡夫化工设计公司任副工程师,聘期一年。几个月后,这家公司注意到,这位中国工程师的确身手不凡,他在处理几项技术难题时高人一筹。公司负责人开始对他刮目相看。在他的聘期将满之时,公司想用长期合同和高薪留下他。但在得到朱亚杰的否定回答后,公司开始对朱亚杰进行人身自由的威胁。

新中国诞生的喜讯早已使朱亚杰心潮难平、归心似箭。怀着强烈的责任感和对祖国深沉的爱,他严词拒绝了英国公司的威逼利诱。在爱国华侨和正直的英国同事的帮助下,经过一番努力,他终于于1950年11月回到了祖国温暖的怀抱,回到了阔别多年的母校,开始了在清华大学化工系任教的新生活。

投身教育 贡献卓著

朱亚杰一回国就与石油结了缘。他做的第一件工作是和同事们一起为前线化验油品,并培训油料工作人员。他翻译资料、做实验、编印教材,每天都跟在前线打仗一样分秒必争。这次经历令他感触最深的,就是要富国强兵、加强国防,就必须尽快发展石油工业。他结合自己多年的经验,对专业设置、教学计划、课程安排、教学内容、教学方法等问题倾注了大量心血,做了许多卓有成效的工作。

1952年12月,朱亚杰参与了北京石油学院的筹建工作,还在清华大学任教的他,有空就往九间房的新校址跑,对建校初期的专业设置、教学计划、课程安排乃至购置的教学设备、教材等都倾注了大量心血。师生亲切地“任命”他为“不管部部长”,即暂时找不到人管的,都请他帮助,而他也总是事事关心、亲力亲为。他受命创建了我国第一个人造石油专业,担任人造石油教研室主任,为新中国石油工业培养了一批优秀的石油科技专门人才。

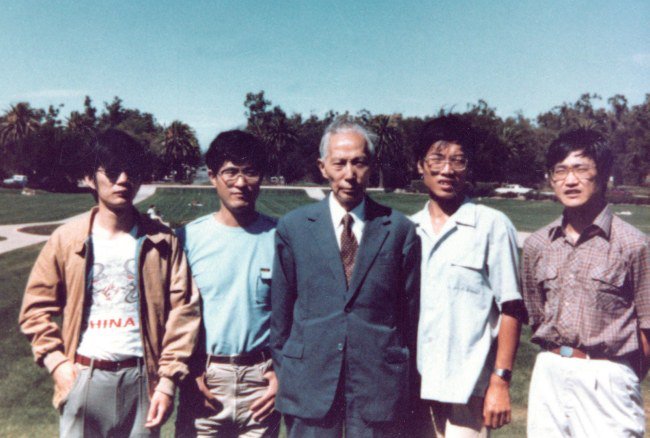

1970年,北京石油学院迁往山东东营,更名为华东石油学院。在十分困难的条件下,朱亚杰尽其所能使迁校损失降到最低。他坚信党的领导,团结广大教职员工,从石油工业对人才的迫切需要出发,保持学院的好传统,重视教学质量管理。他对这一时期入学的学生从严要求,注意训练他们的基本功,培养出了一大批生产实际急需的各方面人才。作为教师,朱亚杰培养过大量的本科生和硕士、博士研究生,桃李满天下。

朱亚杰不仅是一位优秀的教师,更是一位高瞻远瞩的教育家,在石油教育的总体战略和远景规划上,他站得高、看得远,做出了别人无法取代的贡献。石油大学北京研究生部,就是他倾注身心为石油教育长远发展设立的一个培养高级人才的基地。华东石油学院由于地处偏僻、交通不便、信息闭塞等原因,恢复招收研究生的工作面临重重困难。1979年拟招45人,报考者才35人,考试合格者只能录取5名;1980年拟招10名,报考者仅8名,竟无一名能录取。这与我国第一所石油高校、迅猛发展的石油工业的需要极不相适应。在这种情况下,朱亚杰不顾年高体衰和病痛折磨,亲自领衔奔波于石油工业部、教育部、北京市委和国务院有关部门,争取支持。经过四处奔波和多方努力,1981年6月,经国务院批准,华东石油学院北京研究生部宣告成立,他被任命为研究生部主任。

1981年北京研究生部首次招生,就有26个省(市)56所高校的近500名本科毕业生报考。经考试录取了55名,解决了生源断绝的问题。朱亚杰不仅创建了研究生部,而且身体力行,创建了研究生部良好的校风、学风和严格的纪律。在他公正严格的管理下,研究生部获得了迅速、健康的发展。

献身科研 建树超卓

1980年,朱亚杰荣获我国科学技术领域的最高学术称号,当选为中国科学院学部委员。此后担任石油工业部科技委员会副主任、中国石化总公司顾问,他曾被推选为中国能源研究会理事长、名誉理事长,煤炭转化利用协会理事长,中国氢能源协会主席,中国太阳能学会理事长,中国石油学会第四届理事会名誉理事,中国化工学会常务理事以及国际氢能协会常务委员,联合国亚洲太平洋发展中心能源顾问等,并被载入美国出版的《世界名人录》。

作为能源化工专家,朱亚杰提出“我国经济腾飞,需能源先行,能源为支柱”的思路,对我国能源政策的制定、实施起到了重要的参考作用。他长期从事煤、页岩、石油等可燃矿物化工综合利用方面的科研工作,指导油页岩热解和组成结构关系、太阳光催化水解制氢、固体化石燃料超临界萃取等研究项目,均取得成果。

在为加快石油的发展利用而殚精竭虑的同时,他更为人类的生存环境和未来的能源问题而忧深思远。他是中国能源研究会的创始人,1983年组织能源研究会的百余位专家撰写了《中国能源研究报告》。他上书国务院,建议将新能源研究列入国家计划。1990年,他主持了我国第一个新能源国家攻关计划,为“九五”以后我国氢能和可再生能源研究奠定基础。在他的指导下,石油大学氢能源科研组开拓了硫化氢脱硫制氢的新工艺,完成了小型脱硫工艺装置试验。在关键技术上的多项突破使他多次荣获国家科委软科学科技进步奖,他以奉献精神和赤子情怀为祖国的石油教育和科研事业撑起了一片天空。

文/本报综合报道