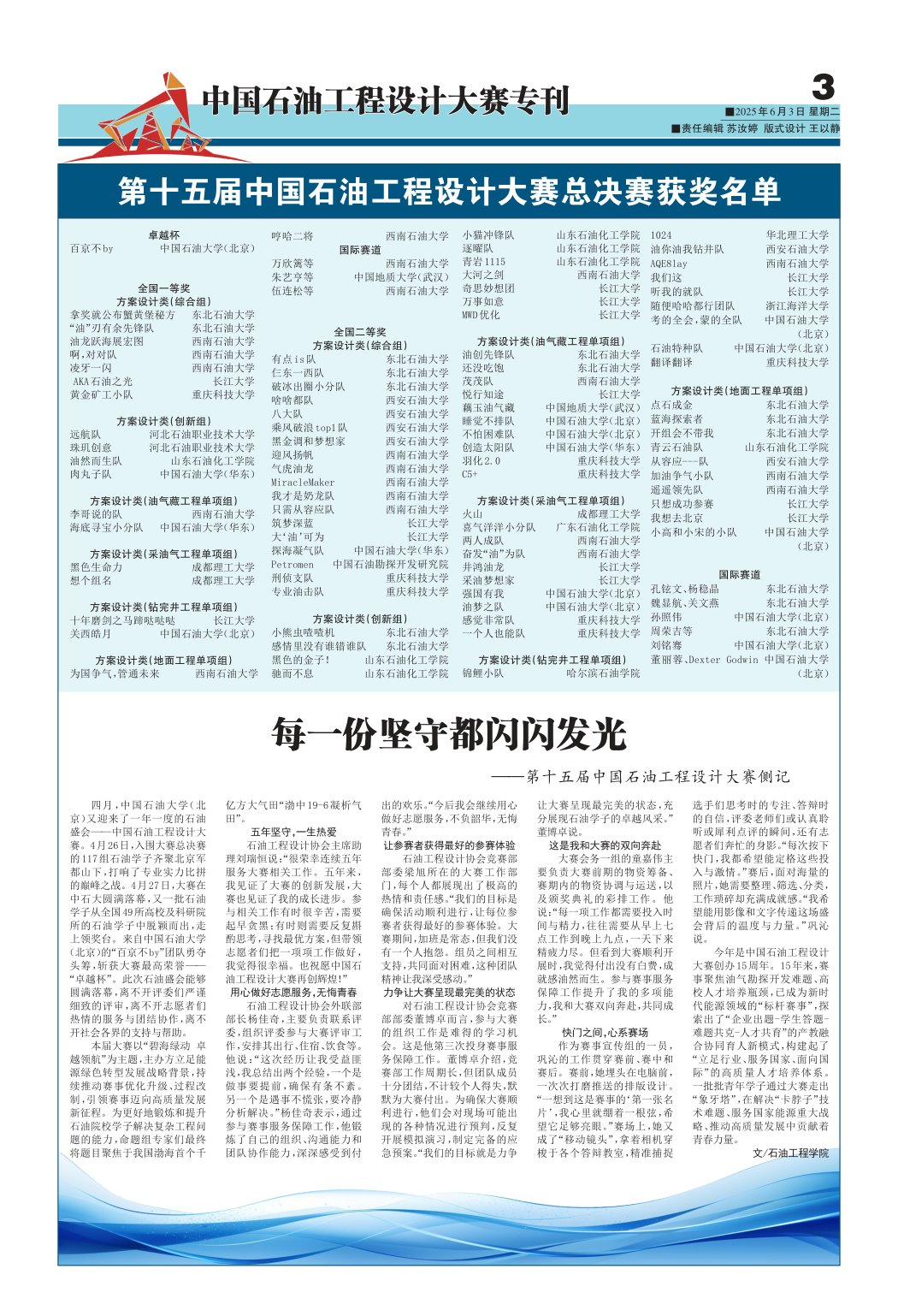

四月 ,中国石油大学(北京)又迎来了一年一度的石油盛会——中国石油工程设计大赛。4月26日,入围大赛总决赛的 117 组石油学子齐聚北京军都山下,打响了专业实力比拼的巅峰之战。4月27日,大赛在中石大圆满落幕,又一批石油学子从全国49所高校及科研院所的石油学子中脱颖而出,走上领奖台。来自中国石油大学(北京)的“百京不by”团队勇夺头筹,斩获大赛最高荣誉——“卓越杯”。此次石油盛会能够圆满落幕,离不开评委们严谨细致的评审,离不开志愿者们热情的服务与团结协作,离不开社会各界的支持与帮助。

本届大赛以“碧海绿动 卓越领航”为主题,主办方立足能源绿色转型发展战略背景,持续推动赛事优化升级、过程改制,引领赛事迈向高质量发展新征程。为更好地锻炼和提升石油院校学子解决复杂工程问题的能力,命题组专家们最终将题目聚焦于我国渤海首个千亿方大气田“渤中 19-6 凝析气田”。

五年坚守,一生热爱

石油工程设计协会主席助理刘瑞恒说:“很荣幸连续五年服务大赛相关工作。五年来,我见证了大赛的创新发展,大赛也见证了我的成长进步。参与相关工作有时很辛苦,需要起早贪黑;有时则需要反复斟酌思考,寻找最优方案,但带领志愿者们把一项项工作做好,我觉得很幸福。也祝愿中国石油工程设计大赛再创辉煌!”

用心做好志愿服务,无悔青春

石油工程设计协会外联部部长杨佳奇,主要负责联系评委,组织评委参与大赛评审工作,安排其出行、住宿、饮食等。他说:“这次经历让我受益匪浅,我总结出两个经验,一个是做事要提前,确保有条不紊。另一个是遇事不慌张,要冷静分析解决。”杨佳奇表示,通过参与赛事服务保障工作,他锻炼了自己的组织、沟通能力和团队协作能力,深深感受到付出的欢乐。“今后我会继续用心做好志愿服务,不负韶华,无悔青春。”

让参赛者获得最好的参赛体验

石油工程设计协会竞赛部部委梁旭所在的大赛工作部门,每个人都展现出了极高的热情和责任感。“我们的目标是确保活动顺利进行,让每位参赛者获得最好的参赛体验。大赛期间,加班是常态,但我们没有一个人抱怨。组员之间相互支持,共同面对困难,这种团队精神让我深受感动。”

力争让大赛呈现最完美的状态

对石油工程设计协会竞赛部部委董博卓而言,参与大赛的组织工作是难得的学习机会。这是他第三次投身赛事服务保障工作。董博卓介绍,竞赛部工作周期长,但团队成员十分团结,不计较个人得失,默默为大赛付出。为确保大赛顺利进行,他们会对现场可能出现的各种情况进行预判,反复开展模拟演习,制定完备的应急预案。“我们的目标就是力争让大赛呈现最完美的状态,充分展现石油学子的卓越风采。”董博卓说。

这是我和大赛的双向奔赴

大赛会务一组的童嘉伟主要负责大赛前期的物资筹备、赛期内的物资协调与运送,以及颁奖典礼的彩排工作。他说:“每一项工作都需要投入时间与精力,往往需要从早上七点工作到晚上九点,一天下来精疲力尽。但看到大赛顺利开展时,我觉得付出没有白费,成就感油然而生。参与赛事服务保障工作提升了我的多项能力,我和大赛双向奔赴,共同成长。”

快门之间,心系赛场

作为赛事宣传组的一员,巩沁的工作贯穿赛前、赛中和赛后。赛前,她埋头在电脑前,一次次打磨推送的排版设计。“一想到这是赛事的‘第一张名片’,我心里就绷着一根弦,希望它足够亮眼。”赛场上,她又成了“移动镜头”,拿着相机穿梭于各个答辩教室,精准捕捉选手们思考时的专注、答辩时的自信,评委老师们或认真聆听或犀利点评的瞬间,还有志愿者们奔忙的身影。“每次按下快门,我都希望能定格这些投入与激情。”赛后,面对海量的照片,她需要整理、筛选、分类,工作琐碎却充满成就感。“我希望能用影像和文字传递这场盛会背后的温度与力量。”巩沁说。

今年是中国石油工程设计大赛创办15周年。15年来,赛事聚焦油气勘探开发难题、高校人才培养瓶颈,已成为新时代能源领域的“标杆赛事”,探索出了“企业出题-学生答题-难题共克-人才共育”的产教融合协同育人新模式,构建起了“立足行业、服务国家、面向国际”的高质量人才培养体系。一批批青年学子通过大赛走出“象牙塔”,在解决“卡脖子”技术难题、服务国家能源重大战略、推动高质量发展中贡献着青春力量。

文/石油工程学院