图书馆百草园书社“我最受益的一本书”征文选登

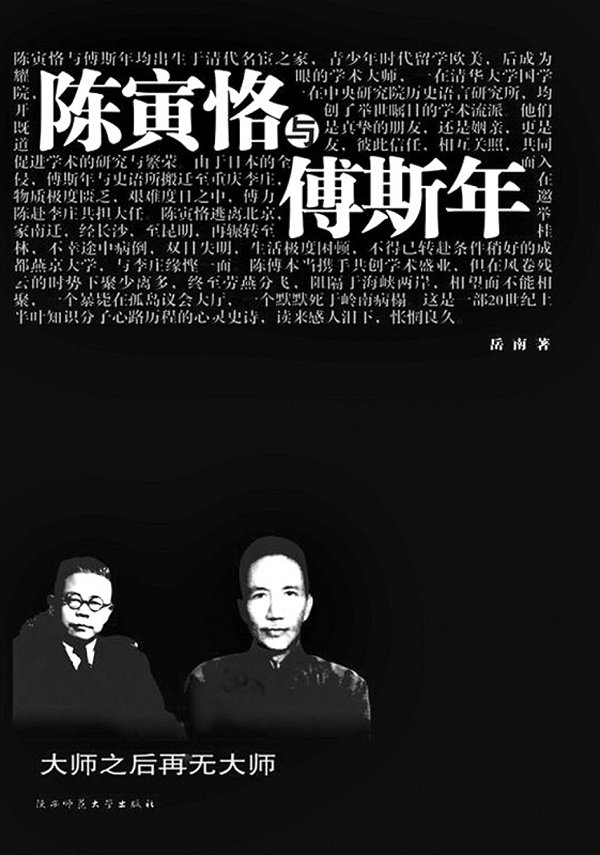

望中的身影

□安晓静(外语系06-1班)

没有哪个时代如20世纪那般沧桑曲折又波澜壮阔。所谓“三千年未有之大变局”至此达到顶点。这变局,关乎家国存亡,关乎文化命脉。这段沧桑又壮阔的历史画卷上,投映着两位大师的身影:陈寅恪与傅斯年。那身影里,傲然、孑然、岿然独立的是“自由之思想、独立之精神”,是比命运更震颤心神的魂灵。

历史的门曾虚掩着,久久地遮蔽着他们的身影。当我们再度回望,看到他们寂寞地回身……陈、傅两位先生的气魄与关怀,于今似乎已是遥遥的绝唱。“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,这在今日看来太过高远的抱负,滋养了他们非凡的心灵,战祸不曾使之退却,病痛不曾使之退却。

这是一种担待,如傅先生于“五四”中叱咤风云的怒吼;这是一种期许,如陈先生深自勉力学贯古今。于艰困危难之际,看到这样的身影,堂堂我中国,不必担心“断了文化的脊梁”。

这样一种担待和期许,成为他们凌越历史沧桑、脱离世俗与人生局限,走向更高处的原动力。舍此,我无法想象处于双目失明状态的陈寅恪先生将如何面对这人世;舍此,我无法想象傅斯年先生于动荡与矛盾中如何勉力经营北大、史语所。

追念那望中的背影,有些许惭愧,些许向往。今天,一批批学子们无论是负笈东瀛,还是远渡西洋,有几多人有两位先生“仅为求知、不为帽子”的“憨痴”与“真纯”?我们今天所缺少的,原来藏在他们那寂寞的背影里。

从他们的生命延及我们,在历史的湖面上,也许每一个依旧秉持着一点追寻的人,都会于其中照到自己,也看见他们。大师不仅是一座丰碑,也是一条路——上面写清了地址——通往高处,却罕有人至。

当年两位大师隔海相望处,如今又有两岸后生学子共同做着复兴中华文化的梦。仿佛历史的浪潮,来了又去,一个时代完整地过去了,留给后人无限的追忆。除却追忆,或许又激荡出更多担待与拾起……