新学期已经开始,但260多名北京高校的大学生记者还是会常常想起刚刚过去的这个假期。来自50多所首都高校的大学生记者们,利用假期参加了北京市委教育工委组织开展的“青春感动中国”主题宣传教育活动,遍访首都高校优秀大学生和毕业生典型,以“90后”的独特视角,发现和记录着感人的青春故事。7月底8月初,“青春感动中国”首都大学生记者赴外地采访考察团第一分队来到大庆油田,在“铁人”王进喜工作过的地方,学生记者们见证了中国石油大学毕业生奉献青春、奉献热情的风采。

□中国石油大学高晓东 □中国戏曲学院赵子薇 □中国劳动关系学院陈雨超

薪火相传石油缘

曾经,一批又一批风华正茂的热血青年,走进大庆,走进油田,“地当床,天当房”,用行动实践着对祖国的忠诚;多年后,仍旧是在最青春的年华,刚刚走出大学校门的“80后”毕业生,背上行囊,奔赴大庆,继续着石油人的梦想。

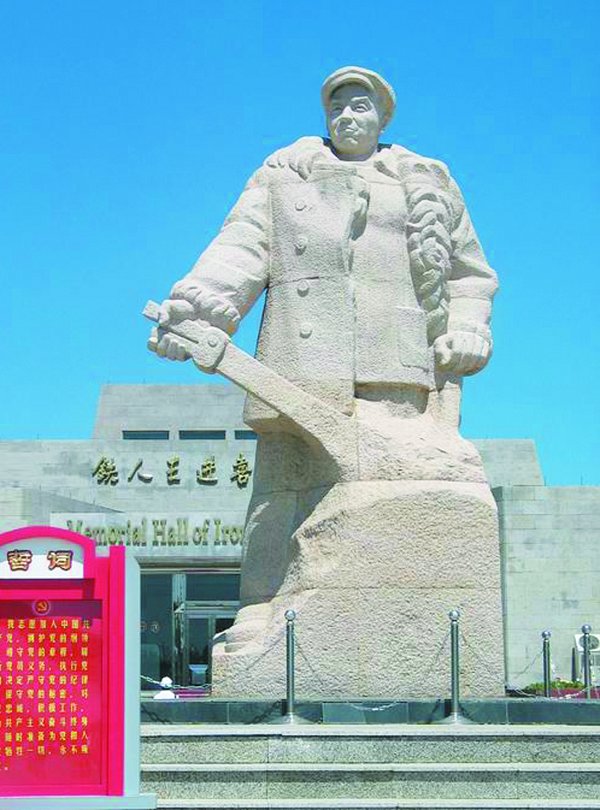

7月30日,首都大学生记者团前往大庆油田采油工程研究院,到那里寻找新一代石油人,感悟曾经及现在都深深感动国人的“铁人精神”。

张凯,山东菏泽人,中国石油大学(北京)2005级地质工程专业毕业生,现在大庆油田采油工程研究院钻井设计研究室从事钻井方案设计工作。

来到大庆一年,张凯的表现得到了单位领导的认可。他所在的研究室工程组组长费洪明说:“张凯的工作热情十分高,除了承担工程技术工作外,还担任着室里的团支部书记,经常组织年轻人开展活动,成长很快。”

在采访中我们了解到,张凯很快要去采油厂实习了,这是他多次主动要求才得来的机会。采油厂的工作和生活条件都非常艰苦,但张凯却觉得作为刚毕业不久的大学生,自己的理论知识虽不欠缺,但缺少现场生产经验和与一线石油工人一起工作的经历,于是再三要求到基层补上这一课。院领导考虑到他工作任务重,想安排他第二批再去,但张凯一再坚持要第一批就去。张凯说:“男子汉嘛,苦一点儿就苦一点儿,只有深入到基层,才能得到更好的锻炼!”从选择到大庆工作,到选择去基层艰苦的环境中锻炼,张凯在一步步为自己选择合适的成长方式和发展道路。

同为石油学子,中国石油大学(北京)毕业的陈嘉承与同年毕业的张凯一样,放弃了留在大城市的机会,选择在大庆扎根。

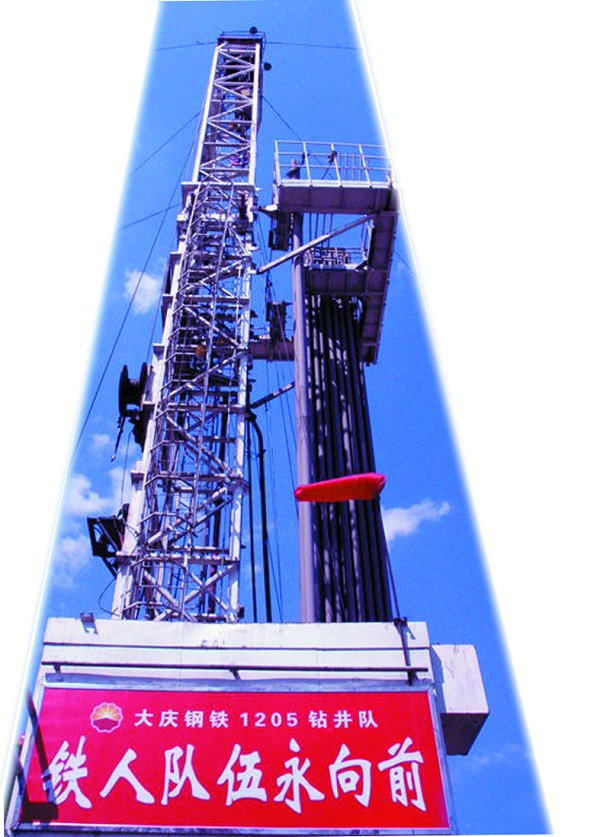

第一个冬天,大庆零下30多摄氏度的低温就给了这个初来乍到的小伙子一个下马威。在大庆采油工程研究院钻探室,陈嘉承基本工作在生产一线。大庆的天气对野外工作是一种考验。虽然现在各方面条件已远非铁人时代可比,但一线的工作强度仍然很大,野外生产环境也依然艰苦。而他们,无论寒暑,只要前线的钻井工程完工,就要立即为刚打好的油井加固,必须保证随叫随到。一次,遇上紧急固井工程,陈嘉承和同事们一起在5个小时内扛了十几吨重的水泥;还有一次,大)封路,他们十几个固井人员被困在偏远的地方无法行进,两天两夜挤在农家院里,又冷又饿的滋味儿让他至今都难以忘怀。

虽然前线的条件极其艰苦,但是陈嘉承不但没有退缩,反而经过一番历练成长起来,成为一名技术过硬的固井技术员。

陈嘉承对自己这一年的成长充满了自豪。他说:“还在北京上学的时候,我就多次跟随导师到大庆做调查、搞科研。现在来到大庆,这里给了我们如此广阔的人生舞台,我就要在这里扎根,把大庆当作自己的家。”

两代人的石油梦

“20多年前,大庆只是个油田。初来大庆,很多人刚跳下搭乘的老式拖拉机就傻了眼,荒凉的井场似乎可以把人的热血冻成冰坨。”回想当初那段艰苦的日子,大庆油田采油工程研究院钻井设计研究室副主任高玉堂眼睛里闪烁着异样的光芒。当年与他同来的大学生,很多人受不了走了,而他则选择了坚守,一留就是20多年。

“那个时候冬天特别冷,房子也漏风,早上起来一拽被子拉不动,一看被子都被冻住了。”1986年到大庆的钻井设计研究室工程组组长费洪明有着同样的感慨。“今天的大庆与当年比起来真是不可同日而语,同学们的工作生活环境比20年前好了很多。”

在张凯他们成长的道路上,一直有“老大庆”们默默的扶持与鼓励。他们大都是上个世纪80年代的大学毕业生,曾经在生产一线经过长期的打拼与磨练。靠着石油人艰苦奋斗的铁人精神,他们在大冬天被子结冰、移动板房漏风寒冷、连续作业又累又饿、工作经验完全靠自己摸索的大环境里为中国的石油事业奉献了自己宝贵的青春。当青春的齿轮滑向陈嘉承与张凯时,他们又将自己最宝贵的工作经验无私地传授给这群年轻人,希望他们肩负起大庆的明天。对此,他们的话语中充满了殷切的希望:

“毕业于北京高校的大学生能放弃大城市优越的生活条件,到中小城市发展,忍受严寒天气的考验,忍受寂寞,忍受艰苦的工作环境,很不简单。这些‘80后’的年轻人,用自己独有的方式融入到我们的团队中,秉承艰苦奋斗的老一辈石油人精神,发扬艰苦朴素、开拓创新的新一代石油人精神,他们将会很快成长为新一代的铁人。”