王恭业夫妇(中排左三、前排中)2002 年回国时与力 学教研室老同事聚会。

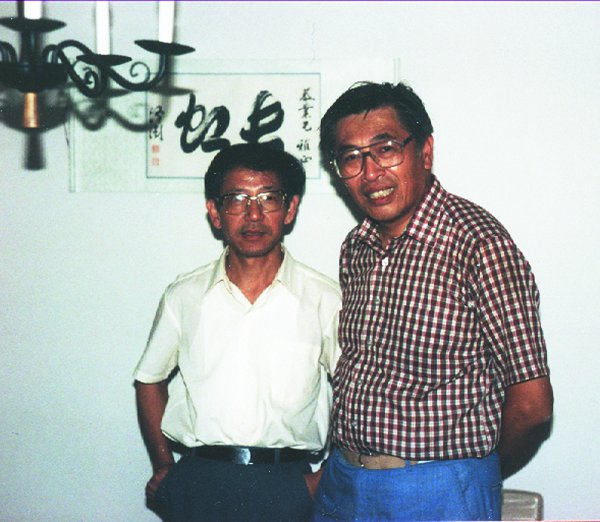

作者1986 年赴美时与王 恭业老师(右)合影。

□高叔静

三月十日晨,恭业夫人周懿芬由美国打来电话,告知我恭业老师已于九日去世,并嘱我转告中国石油大学他的老友和同事。恭业自上世纪80年代末后做了两次心脏搭桥手术,大家常为他担忧和祈福。如今噩耗传来,令人伤感不已。

恭业1948年离开燕京大学赴美就读布朗大学。1955年他和一批中国的科学家、学者一起,冲破重重阻挠,远涉重洋,乘船回到祖国,来到刚建校两年的北京石油学院力学教研室任教。我是1956年考入北京石油学院机械系的,他教授的是这个专业的一门主要课程“材料力学”。那时的他,年轻帅气,高高的个头,戴着一副金边眼镜,衣着整洁,不论是大课堂还是小教室,都语调高昂,抑扬顿挫,学生们听得全神贯注。机械方面的课程我学得不太好,但力学成绩还可以,后来就转到力学师资班,毕业后留在了力学教研室当助教,常得到恭业老师的指导和帮助。

1976年“四人帮”倒台,结束了“以阶级斗争为纲”的时代,国家开始进入改革开放和以经济建设为中心的新时期。随学校迁往山东东营的一批老教师回到北京担当《石油与天然气文摘》的编译工作,恭业自然是英文编译的主力。除此,他还受聘担任了当时石油部和学校联合建立的外语培训中心英语教员,为准备出国的石油管理及工程技术人员讲授英语口语,他的美式口语很受学员们的欢迎。恭业的英语功底是很深厚的。有一次他在华盛顿见到我的一位朋友菲力普斯女士,她的女儿爱莲也曾在外语培训中心教授英语。交谈中,菲力普斯惊讶恭业的英语如此地道,甚至胜过某些美国人。事实上,恭业父母20世纪初留学美国,自幼他就生活在良好的英语学习环境中。就读于北京育英学校时,他放学回家后的作业就是母亲在英文报刊上选一篇文章让他译成中文,译好后将报刊收走,第二天再要求他将译成的中文翻译回英文,并与原文对比,然后进行讲评。

1979年,恭业移居美国,在马里兰大学机械工程系教授工程力学,后又去美国桥梁工程公司任监理。他在马里兰大学期间,帮助过十多位石油大学的中青年教师到该校进修或进行学术交流,尽其所能关心他们在美的生活。我是其中的幸运者之一,一直心存感激之情。恭业退休后,虽已古稀之年,又有心脏病,但还是每隔两三年就偕夫人回来看看。国家和母校的变化,令他欣慰,与亲朋好友的团聚,情深意浓,让他难舍。我退休后,也常去美国探望子女。我们常在电话中交流彼此知道的母校和老教师们的近况,追忆在北京石油学院度过的难忘时光。兴起时,他还会讲述我也很感兴趣的他的家史。

恭业的家族与中国近现代历史上发生的很多事件有干系。他的父亲王正辅是用庚子赔款赴美学习的早期留学生,是现代中国矿业的开拓者之一。他的伯父王正廷是1919年巴黎和会拒绝签署不平等条约的中国三代表之一。他的兄长王恭立是美国华人领袖和精英组织百人会的成员,曾从事中美人才交流工作多年。

而他的母亲廖奉献女士更是一位传奇式的人物,曾就读于美国威尔斯利女子学院,与宋庆龄、宋美龄姐妹是很要好的同学。回国后,曾出任岭南大学女子部主任等职,抗战结束后积极筹款支持燕京大学工学院的建设,并出任燕京大学女子部主任。大约是在1956年,已迁居美国的廖女士由美国去香港,因思念在大陆的儿子,行前曾写信给宋庆龄,请她帮忙让恭业去香港与母团聚。这封信转到北京石油学院,时任机械系党总支书记的许德贵与恭业谈话,说:若我是你,如还想回来,就打消这个念头,不要去了。恭业听从了他的劝告。以后想起来,觉得许是为他好,很明智,看得远,要不在以后的多次运动中,还不知会惹来多大的麻烦。他从我那里得知许的身体状况十分不好,唏嘘不已。

我和恭业最后一次见面是2009年12月18日,在巴尔的摩他的家中。我记得如此清楚是因为从那天夜里起,美国东部特别是马里兰、华盛顿地区突降多年未见的大暴风)。我和妻子及女儿一家要从纽约州的罗切斯托驱车前往北卡,顺道到巴尔的摩看望他和懿芬老师。他知道后,头一天便特地打来电话,担心我们被困在路上。我们提前几小时出发,赶在暴风)来临之前到达巴尔的摩。当晚抵达酒店不久,大)便铺天盖地袭来。第二天中午,我们艰难地赶到恭业家,他家门前的通道积)足有半米多厚。进了家门,大家惊喜不已,桌上已摆满了十多种菜肴,极具北京风味。我们坐在客厅里拉家常,谈笑风生,当然石油大学、石油老人又成了话题的中心。我告诉他,学院路的校园家属区已不复昔日模样,五十年代的三四层宿舍楼几乎全被拆毁,十七八层的高楼拔地而起。虽然人们的居住环境得以改善,但回想起以前老校园的人与事又不胜惋惜。我提到蔡强康、张怀祖等老教授都搬进了宽敞、明亮的新居,他马上打断我,问怀祖老师最近怎么样。我答:“他已九十岁老人,去年还看到他骑着破旧自行车,穿着旧式服装,在院子里买菜转悠呢。”恭业叹曰:“还是那个样子,改不了啦。”我附和道:“不会变了,王曰才教授比他更加不修边幅。现在日子好了,这几位大学问家怎么不与时俱进呢?”恭业又摇头又点头。他说:“张怀祖的父亲张子高是著名化学家,曾是清华大学副校长、化学系系主任,与我父亲是多年好友。张怀祖与我们几个兄弟都在北京育英中学读书。他年长我十岁,常跟我哥哥在一起玩。在石油学院我俩相遇,只点点头,打个招呼,话很少。”我问为什么,他说:“摆老大哥资格呗,他嫌我小,不把我放在眼里。”大家开怀大笑。那时他的第二次心脏搭桥手术已做了好几年了,走路快点,上下楼梯,已明显气短。他带点伤感地说,再回北京要飞20个小时,可能受不了啦。看得出来,他是想念故土的,那些故人旧事总是牵系着他,萦回心头。告别时,他伫立在玻璃门内,挥着手,似乎有很多话还没说完。

今年春节,我在电话中给两位老师拜年。恭业嗓门仍很大,他问我什么时候再去美国。我总是想还有机会再见他。恭业是我的良师益友,这种亦师亦友的关系,从我1961年进入力学教研室算起,已持续整整半个世纪。万万没想到,春节的电话交谈,竟是诀别之言。他已离世远去,我们将永远怀念他。愿他在另一世界安息。