“十一五”的五年,是中国石油大学站在新的起点上推动科学发展的五年,是全校师生员工团结奋进取得辉煌成就的五年,是学校围绕实现石油石化学科领域世界一流研究型大学奋斗目标打下坚实基础的五年。五年来,在教育部和北京市委的正确领导下,学校坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真落实学校第九次党代会精神和“十一五”发展规划,开拓进取,扎实工作,实现了学校各项事业健康协调发展,办学实力和办学水平明显提升,社会影响力不断扩大。

学科综合实力继续提升

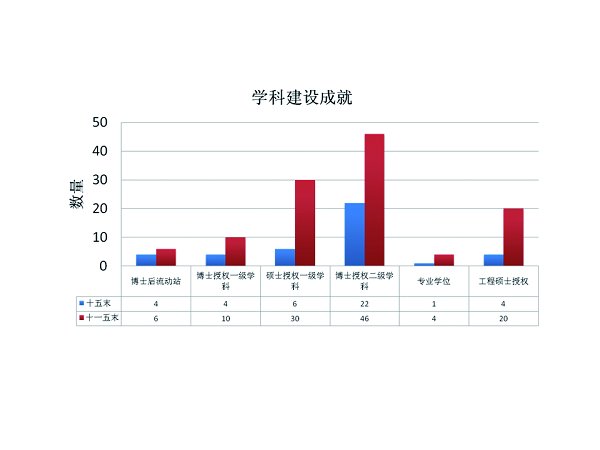

五年来,学校大力加强学科建设,不断优化学科布局和结构,整合学科建设资源,改造传统优势学科,积极扶持基础学科和新兴交叉学科,推动较高水平学科体系的形成。石油石化传统优势学科水平不断提升,交叉学科建设有序推进,形成了主干学科、支撑学科和基础学科基本协调的学科生态。2006年学校进入国家优势学科创新平台项目建设高校行列,依托“211工程”和优势学科创新平台项目,构建了三级重点学科建设体系。在第二轮全国学科排名评估中,“石油与天然气工程”排名第一,“地质资源与地质工程”排名第二,“化学工程与技术”排名第八。2010年,学校围绕改善学科生态进行了院系调整,搭建了学科深度调整与和谐发展的基本框架,为学校进一步发展奠定了良好的基础。

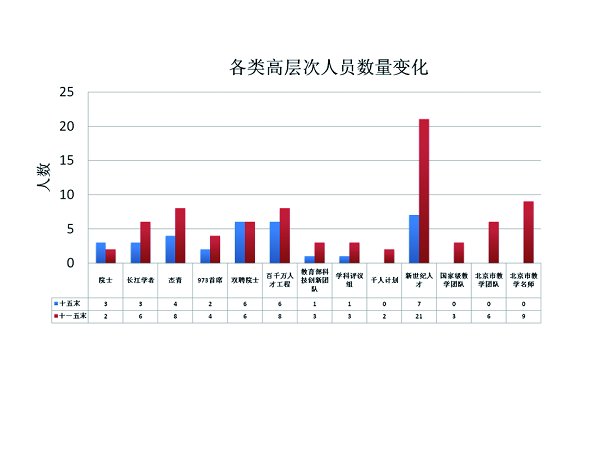

学校坚持人才是第一资源,把队伍建设放在学校工作的突出位置,始终注重引进人才、培养人才、关心人才、用好人才,努力打造一支高素质的人才队伍,队伍结构不断优化,整体水平明显提升。在高层次杰出人才队伍和创新团队建设方面,坚持引进与培养并重,除院士外的各类高层次人才数量较“十五”末翻了一番;在青年后备人才队伍建设方面,实施了重点学科青年拔尖人才支持计划、青年教师工程化背景训练计划、非主干学科青年教师培养计划、青年骨干教师出国进修支持计划,一批优秀青年人才脱颖而出;在实验人员、辅导员等支撑队伍建设方面,按照“不求所有,但求所用”,相对稳定、合理流动、专兼结合、资源共享的原则,建立了丰富多样的用人机制。学校完善了相关激励机制,涌现了一批优秀教师和教育工作者。2009年学校召开人才工作会议,校党委出台了《关于进一步实施人才强校战略的若干意见》,并着重就加强高层次拔尖人才队伍、青年拔尖人才队伍以及创新团队建设,提高队伍国际化水平等制定了明确措施和办法,人才强校战略加速推进,尊重人才、人尽其才、才尽其用的环境和氛围日渐形成。

人才培养质量不断提高

人才培养是学校的根本任务。2006年,学校以优秀的成绩通过教育部本科教学工作水平评估;五年共获得2项国家教学成果奖和4项北京市教学成果奖。

五年来,学校稳定本科生招生规模,适度提高研究生规模,人才培养结构日趋合理,本硕比接近6:4。2008年学校成为教育部本科招生自主选拔录取改革试点高校,生源质量稳步提升。围绕高素质专业技术人才和创新型人才培养,学校实施了本科教学质量与教学改革工程,形成了三级质量工程体系,在专业、课程、教材、队伍、实习实践基地建设等方面都取得了显著成绩,多样化人才培养模式极大地满足了企业需求和学生个性化发展需要。

2007年,学校成为教育部研究生培养机制改革试点高校,实施了研究生教育质量与创新工程,促进了研究生培养质量稳步提升,1篇博士论文入选全国百篇优秀博士论文,6篇获提名,3篇入选北京市优秀博士论文。学校着力加强专业学位硕士研究生培养,2010年进入国家首批专业学位研究生教育试点院校行列,并荣获“全国工程硕士研究生教育创新院校”称号,三个工程领域荣获“全国工程硕士研究生教育特色工程领域”称号。

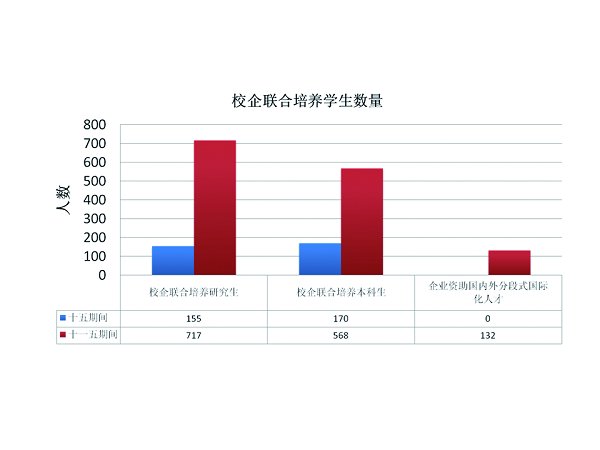

通过与国外高校联合培养、开设全英语研究生国际班等培养模式改革,学校建立了多规格、多元化的国际化人才培养体系,为我国石油企业实施国际化战略提供了坚强的人才支撑。

此外,学校在继续教育,成人教育、远程教育方面也实现了跨越式发展。大学生思想政治教育、创新能力培养、社会实践和志愿服务、资助管理、心理健康教育及咨询服务体系不断完善,学生综合素质全面提升,在科技竞赛中获得省部级以上奖励的数量较“十五”末增加两倍。毕业生就业率和就业质量位居全国高校前列,成为全国首批就业50强高校之一。

办学条件获得较大改善

五年来,学校通过购置、租赁、新建楼宇、在企业建立联合培养基地等多种途径,积极拓展办学空间。中油大厦、学生第一食堂相继建成并投入使用,办学空间的压力得到有效缓解。校园环境不断改善,学校投资6700万元用于房屋改造、电梯更新、运动场改造、供暖改造等,润杰和阳光学生公寓被北京市教委评为标准化公寓。节约型校园建设效果显著,“十一五”末平均各类能耗比2005年降低了20%以上。校园网络、图书馆、校园安保等保障体系建设都取得了较大成绩,校园网络覆盖所有楼宇,协同办公(OA)、网站群管理等校级系统应用逐步深入;图书馆信息资源总量得到很大提高,初步形成了以石油石化为特色的文献信息资源保障体系和基于网络的文献信息服务体系;实施了科技创安工程建设,提高了校园科技防控能力以及消防能力,确保了校园安全。

科技创新能力大幅增强

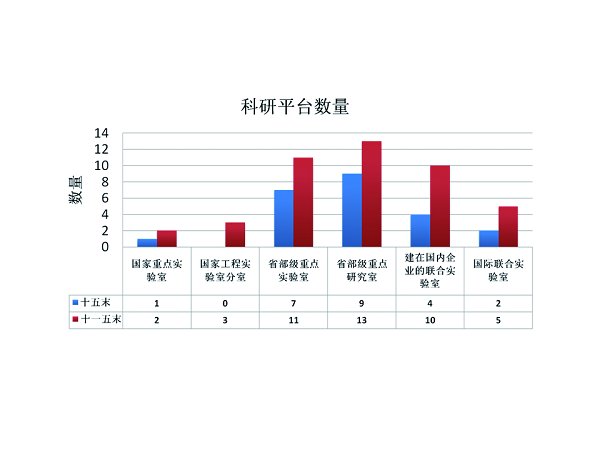

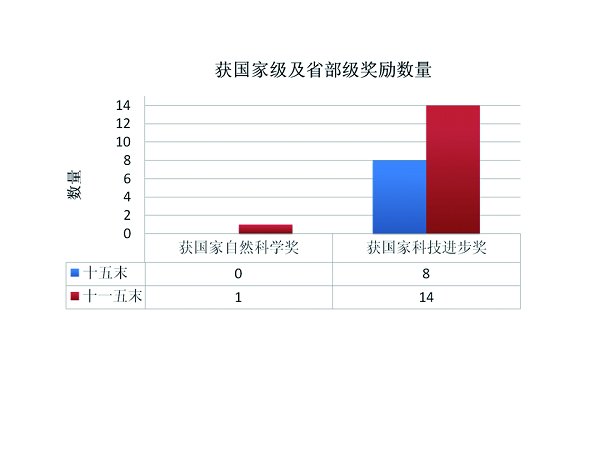

依托“211工程”和优势学科创新平台项目,学校不断加强科研平台建设,平台数量和层次大幅提升,新增1个国家重点实验室、3个国家工程实验室分室和4个省部级重点实验室,基本形成了三级科技创新平台体系。围绕国家重大需求,学校积极组织大团队,承担大项目,承担各种级别国家项目500余项,国家“973”项目累计达7项,新增4项国家杰出青年基金项目,还成为了负责国家油气重大专项研究项目的高校。2010年到位科研总经费达到“十五”末的3.5倍,人均科研经费位于全国高校前列。其中,纵向项目经费尤其是国家级项目经费逐年上升,国家自然科学基金项目申请数和批准率不断攀升,科研成果水平大幅提升。五年来,学校获得国家级科技奖励15项,是“十五”的近2倍;获得授权专利230项,较“十五”增加了2.5倍;三大检索系统收录论文2386篇,较“十五”增长了2.4倍。五年间取得了一批标志性成果和特色技术,一些科研成果已在企业生产中推广应用,产生了巨大的经济效益。学校还不断拓宽研究领域,积极开展了深水海洋油气资源、页岩气、煤层气、低碳能源以及能源发展战略等新兴领域的研究;不断扩大合作范围,加强了与军工企业、民营企业、各级政府的科研合作。

开放合作办学成果丰硕

五年来,学校坚持“以服务求支持,以贡献求发展”,积极推动“政产学研”合作向纵深发展。一方面,学校加强与四大石油公司在人才培养、科学研究上的合作,积极争取企业力量对学校发展的支持,校企联合培养项目、合作科研项目数量不断增加,合作成效明显提升。另一方面,学校不断扩大开放办学,“十一五”期间与国内外企业、高校、研究机构以及各级政府签订合作协议134个,是“十五”期间签订协议数量的近10倍。2010年,学校与唐山、克拉玛依签订合作协议,在服务区域经济建设方面迈出新步伐。此外,学校还大力加强国际交流与合作,不断扩大国际交流与合作领域,国际影响力和知名度不断扩大。外国留学生、出国留学生和出国进修、来访交流的人数都有大幅提高,外国留学生比例由不足2%增至4.3%,留学生来源国由15个增加到23个;签署联合培养项目22个,本科生联合培养项目从2个扩展到17个,共选派370名学生出国留学;国际科研合作明显加强,合作项目数量和经费均较“十五”翻了一番,新增3个国际联合实验室;平均每年举办高水平国际学术会议4至5个,一些已形成品牌。与厄瓜多尔基多圣弗朗西斯科大学联合建立了孔子学院;进入了中欧工程教育联盟,加入了国际大学协会,成为首批上海合作组织大学项目十所院校之一。

管理体制改革扎实推进

学校坚持和完善党委领导下的校长负责制,推动教授治学、民主管理。为积极探索学术权力的独立运行机制,校院两级领导班子全部退出了学术委员会。坚持校务公开、信息公开,完善了教代会、学代会制度,充分保障师生员工的合法权益。深化人事分配制度改革,2008年开始全面实行新的岗位聘任制和新的岗位津贴制度,并积极探索建立教师考核评价体系,激发了教师队伍的内在活力。贯彻“多劳多得,优劳优酬”的分配原则,重实绩、重贡献,对做出突出贡献的优秀人才给予特殊奖励;不断完善校内津贴制度,吸引、稳定和激励优秀人才。2010年重新调整岗位津贴,并增加青年教师住房补贴。伴随学校事业快速发展,教职工收入有了大幅提高。大力推进科研管理体制改革,通过采取大幅降低学校科研管理费提成比例、增加自然基金项目配套经费、倾斜基础研究、加大国家奖和各种科研奖励、收取科研房屋使用费和水电费等措施,不断优化学校各种资源配置利用并推动了节约型校园建设。推动后勤服务社会化改革,初步形成了后勤服务市场竞争局面。