□王修斋

2004年9月,我在中华人民共和国第一部宪法,也就是“五四宪法”颁布50周年前夕,完成了这部凝结了我最多心血的微雕作品的创作。当时,《北京青年报》和北京电视台的记者先后到我家采访,他们不约而同地问了我一个相同的问题:这件作品问世以后,您有什么打算?我很肯定地告诉他们:在适当的时候,我要把它捐赠给国家。8年后的今天,这件作品被安放在了全国人大图书馆大厅,我终于心愿得偿,兑现了自己的承诺。此时此刻,我非常欣慰,非常激动,真是“心中一块石头终于落了地”。

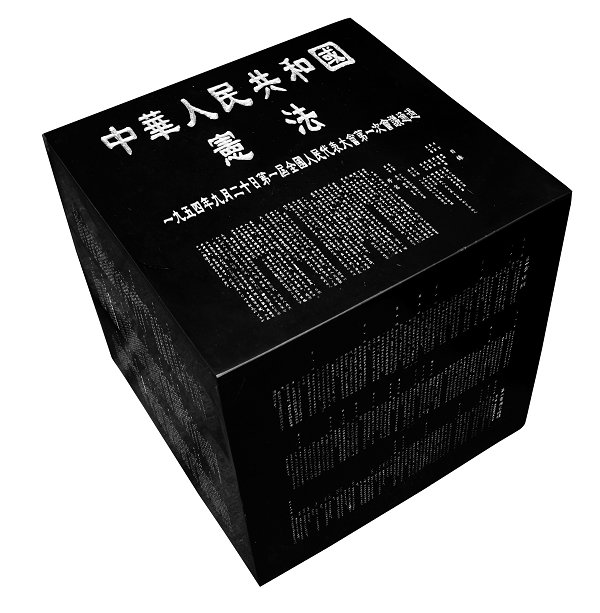

这块通体色如墨漆,油黑发亮的墨玉重约150公斤,但在我的心中却重逾千斤,其间凝聚了我食不甘味、寝难安眠、如痴如醉的半年时光,承载了我对共和国宪法字字琢磨、句句沉吟的深深思绪。

2004年春节前夕,我从金石专家夏增昆先生那里得到了这块漂亮的石料,斟酌再三,我决定要用好这块石料,微雕内容要选得有意义、有价值而又不落俗套。就在构思进行的过程中,全国人大十届二次会议召开,大会进一步修改和完善了宪法。“宪法”二字顿时让我豁然开朗!宪法是国家的根本大法,微雕一部《中华人民共和国宪法》,不仅具有深厚的历史意义,还具有特别的现实价值。我立即着手准备,当拿到新中国第一部宪法的文本时,我惊喜地发现,那一年正好是第一部宪法颁布50周年。于是,在这个特殊的日子到来之前完成这部宪法微雕的决心就此下定。

一件作品的成败,有一半取决于章法设计。这部宪法微雕作品的章法遵循了四个原则:第一,尊重历史,体现时代特征。1954年国家尚未进行文字改革,宪法全文用的是繁体字,尽管繁体字加大了微雕的工作量和难度,但为尊重历史,作品采用繁体字刻制。第二,宪法是法律,要体现出它的庄重、严肃,就不能使用写普通书法作品的形式,而必须采用印刷排版的格式,既有标点符号又有段落。第三,正文部分采用打方格刻写的方法,既打垂格又打横格,把字刻在方格内,似楷书章法。第四,精心计算设计,将宪法的正副标题37个字及正文的9669个字完整地刻满石料的五个面。

这块墨玉质地坚硬,表面滑润。创作之初,与其说是考量我的书法篆刻技艺,不如说是给我出了一系列技术课题。300斤的石头,怎么移动?近10000字的宪法,怎样合理布局到石头的各个面上?在硬得钉子都划不出痕迹的石头上,用什么工具来刻出字?要让每个字横成行、纵成列,整齐划一,大小一样,这些细得只能用放大镜来看的微雕小楷的格子怎么打到光滑得水滴都沾不住的石面上?

为了攻克这些难题,我想了很多办法,力学教师的老本行和扎实的科学实验功底此时发挥了大作用。我自己制作了带轮子、能够多方向转动的活动工作面,自己设计购买了合适的微雕刀具、打磨工具,光是为了找到合适的画格子的工具,老伴就陪着我到西单跑了好几趟,最终找到了合适的薄塑料尺,琢磨了一套行之有效的办法,在每一个侧面打出了整齐美观的格子。这些只有2毫米见方的细密的小格子,我足足打了一个多星期。

上万字的作品,要想一字不错是不可能的,人总有疲劳和思想不集中的时候。第一次出错,我当时就惊出了一身冷汗。后来我从涂改液那里得到启发,买来了黑色喷漆,用棉签沾上少许涂抹在错处,待干了以后再刻,就会出现新的划痕,错字的问题也就解决了。

这样一件作品,不同于以往我创作的任何一部作品,它带给我的沉重思考,带给我的神圣使命感,让我倾注了激情和心血。

微雕宪法的过程,是我逐字逐句一字不落学习宪法的过程,内容虽然是刻在石头上,但字字句句也深深铭刻在我的心上。我想到了当年投票通过这部宪法的1197名代表,想到了“文化大革命”中蒙冤受辱的刘少奇主席在生命的最后一刻还在抗争:我是受宪法保护的国家主席!想到了著名诗人袁水拍在第一部宪法正式颁布时用诗一样的语言写道:宪法是国家的根本大法,是人民幸福和民主自由的保证!想到了在“文化大革命”中,宪法法律被踩在脚下,从国家主席到各级领导干部,从有突出贡献、有卓越才华的科学家、艺术家到普通教育工作者、平民百姓,多少人被打成走资派、牛鬼蛇神、反动学术权威、反动教授、现行反革命分子!真是思绪万千,时而自豪,时而辛酸——宪法是一个国家具有最高法律效力的法律,是各级组织和个人都必须遵守的行为准则。没有它,或者不尊重它,或者违背它,那么这个国家就将失去秩序,失去发展,就会倒退,就会混乱不堪。而一个国家只有人人都严格按照宪法办事,真正树立宪法的权威,人人都来维护宪法的尊严,国家才能实现长治久安,人民的生活才能过得既幸福、又有尊严。