大学一年级时同学们在长城上留影,一张 张年轻质朴的脸上带着青涩的微笑。

从工厂实习归来,与师傅在主楼前合影。

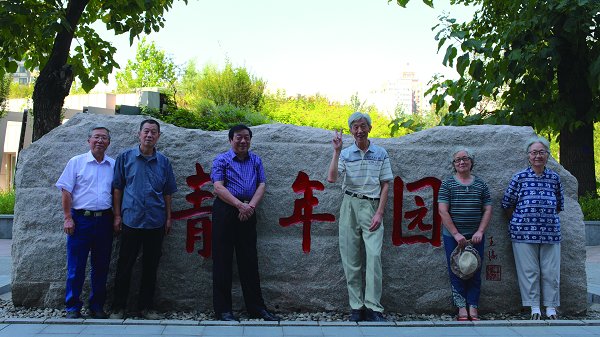

入学50 周年时,回到当年的校址寻觅我 们留在青年园的足迹。

“进京包”:因为家庭困难,我曾一度准备放弃上大 学,甚至写好了给北京石油学院报到处的退 学信。后来,是对求学的执著和母亲的理解让 我圆了自己的大学梦。这张照片里的,是我保 存多年的一个包袱皮和一床棉被。当年,我就 是背着它走向火车站,踏上来北京上大学的 路程的。——吴致麟

□吴致麟(北京石油学院炼制系有机合成专业621班)

50年前,我几乎与大学擦肩而过,是强烈的求学欲望和母亲的慈爱让我迈进了母校的大门,靠着每月15.5元的甲等助学金读完了5年的大学课程。我感谢母校,也感谢我的母亲。

1962年9月1日,我们从全国四面八方走进这座石油工业的最高学府——北京石油学院。经过3年困难时期,那一年全国实施“调整、巩固、充实、提高”的方针,大学招生人数减少,炼制系由上一届的7个班缩减为4个班。刚入学印象最深的就是为了庆祝国庆节,也为了增进同学们之间的了解,每个班级要举行联欢会。五音不全的我中学时音乐课成绩基本是3分,这次也在同宿舍另一个班郑同学的帮助下认真地准备起来。他特意给我选了一首《姑娘生来爱唱歌》,只是把“姑娘”改成了“小伙子”,我每天都在宿舍起劲地练。联欢会上每个人都有精彩的表现,我也大胆地唱出“小伙子我生来爱唱歌,一唱就是几大罗哟,塞罗塞塞罗塞,人人说我是布谷鸟,我歌唱祖国我歌唱山河哟……”想不到30年后的1993年,在庆祝母校成立40周年的聚会上,大家还兴致勃勃地提起我唱的这首歌。

开学不久,我就参加了当年“十一”国庆节群众游行活动的排练。每天一到下午4点,足球场就会响起进行曲的旋律,各系参加游行活动的同学就到操场列队排练,随着一遍遍的乐曲声,同学们一趟趟认真地走着,不亚于现在的军训。那年我们学校负责组成体育大军的尾旗队,是体育大军的收关队伍,几百人排成一个方阵,两臂平伸、手举红旗,高抬腿、挺胸抬头,雄赳赳气昂昂地走过天安门,接受国家领导人的检阅。我凭借个高的优势,每次都占据最前排右边的最佳位置。

说起体育活动,当时学校有个口号:为祖国健康工作50年,所以同学们很注意锻炼身体,每到下午4点多钟,操场的各个角落都是锻炼的同学,举重的,练单杠、双杠的,跳绳的,去晚了就借不到锻炼器械了。马路上,包括校外的马路上,都是跑步的人流。足球场是男生集中的地方,小伙子们挥汗如雨地在操场上叫喊着、奔跑着,一到有足球比赛,场地四周就会里三层外三层地围满观看的人群。那时候,每年在北京的高校都要组织体育比赛,按各项得分多少排出名次,我们北京石油学院几乎回回都是第二名,仅次于学生人数居多的清华大学。

那个时代的学生虽然生活比较艰苦,但学习刻苦,能吃得苦,有奋斗目标。在校期间,我们每天过着宿舍、食堂、教室“三点一线”的生活,早晨吃完早饭就到教室占好座位,然后到室外的树丛中念外语,上完大课就三五成群地找个教室做功课,晚上基本都是在教室或图书室度过,做完作业,还要做阶段小结,预习老师要讲的新课,有的同学甚至中午也不休息。星期天的上午也是念书,加上经济并不富裕,一学期进不了一次城,只有星期天的下午到五道口转一转或到洗衣房一边洗衣服一边唱唱歌,松弛一下紧张的大脑。我们的衣着都很简朴,国家也提倡艰苦朴素,每个人的衣服几乎都打着补丁,起码屁股上、衣肘上有几块补丁。有的从南方农村来的同学来校时就带着一条被子,夏天把被子压在凉席下当褥子,冬天盖着被子就睡在凉席上,夏天基本打赤脚,有一双塑料凉鞋就不错了。记得我上大学时就只有两件蓝衣服,一件还是爸爸的工作服。有一天,我发现一件衣服左胸部分有许多小孔,洗了几次后发现越来越大。怎么弄的这些小孔?原来有一次做实验,试验台对面的王同学由于用酒精灯加热试管时火力太猛,试管里的酸液喷出,而倾斜的试管正对着我!“祸手”终于被抓住了,王同学“供认不讳”,只是当时没有感到那么严重,马上清洗,这件“带伤”的衣服一直陪伴到我毕业。

大约到1964年的时候,学校开始针对学生的不同情况,推行“因材施教”的教育方法,给学习成绩好且能力比较强的学生吃“小灶”,开第二门外语课或做更多的实验,充分发挥学生的特长,激发学生的学习积极性,学校掀起了学习业务的热潮,只可惜不久就开始了“四清”运动,因材施教随之不了了之。

1965年2月下旬,我们年级开始毕业实习,其他班到抚顺炼厂实习,我们班到北京炼油厂即后来的北京市化工三厂实习,它是公私合营后发展起来的小厂,设备比较陈旧。我们小组分在脱蜡车间,和工人师傅一起倒班劳动,把含油的蜡装到布袋子里,再放进木框内,把油压出来。我们一会儿在二十几摄氏度的屋里,一会儿又到零下十三四摄氏度的屋里,把三四十斤重的袋子一个个扔进木框内,压出油以后再捡出来,油浸透了我们的工作服,浸进我们的皮肤,手臂上的毛孔涨得大大的。负责我们实习的牛老师有时组织各实习小组讲一些业务课,或者讲讲当时的形势,有一次还组织我们听劳动模范时传祥的报告并跟他合影纪念。我们小组荣幸地和时传祥一起背起粪桶,到鲜鱼口胡同挨家挨户地掏大粪,人们很尊重他,胡同里的大人和小孩把茶水摆在门前的茶几上欢迎他。文革中,这个给别人带来清洁的环境,而自己掏了一辈子大粪的老人却被打成“粪霸”批斗,现在想起来心情都不能平静。而在抚顺实习的同学由于工厂自动化程度高一些,没什么事,一上班就打扫卫生、擦玻璃。当时,“左”的思想很盛行,同学们不敢学习业务,怕给扣上“只专不红”的帽子,后来石油部教育司的司长知道此事后说:如果你们天天在这儿擦玻璃,还不如回学校去擦。以后的实习,就注意结合实际开展一些业务学习了。

接下来,“文革”爆发,北京石油学院被迫从政治、文化中心的首都迁往盐碱遍地、荒草丛生的油田,教师队伍和实验设备遭受重大损失。今年9月5日,我们班几个在京的同学特意在中国石油规划院附近的金渝饭店(原北京石油学院东操场位置)聚会,饭后还到青年园留影纪念入学50周年。那座“工字楼”是入学时的女生宿舍,后边的54楼(1954年建的)是男生宿舍,青年园的西边是我们炼制系的食堂……此时,一切已是物是人非,可仍然依稀可辨的每一座楼房、每一棵树,都让我们感到亲切,都引起我们的美好回忆。

俱往矣!喜见今日的石油大学又矗立在美丽的首都,比原来的学校更大更美!在母校60华诞之际,愿我的母校更好更快地发展,为祖国培养出更多的一流人才!

(作者1967年毕业于北京石油学院,1968年到安徽城西湖军垦农场劳动锻炼,1970年到北京燕山公司橡胶厂工作,1988年到中国石化总公司工作直至退休。)