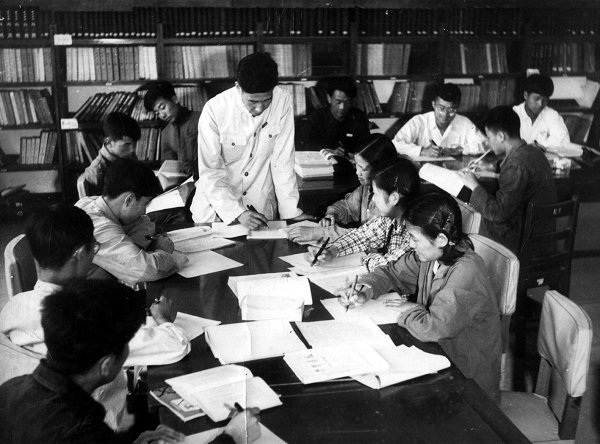

1958 年,华泽澎(图中站立者)指导工业 经济系1956 级学生编写教材。

1958 年华泽澎(右一)陪在校指导 教学的苏联专家到四川油田考察。

□华泽澎(原石油大学(北京)党委书记)

党的十八大确定了全面建成小康社会,实现中华民族伟大复兴的宏伟目标。教育在实现这一宏伟目标中具有基础性、先导性、全局性的重要作用。只有通过教育提高全民素质,政治、经济、文化、社会和生态文明建设和现代化发展目标才能够早日实现。高等教育是培养人才的重要阵地,以十八大精神为指导,推动高等教育科学发展,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,是高校广大教师、干部的历史使命和重要职责。

在这一时代背景下,我们隆重纪念中国石油大学建校六十周年,总结办学经验,谋划未来发展,具有深远的意义。

60年前,全国高校院系调整。当时学习苏联模式,设置了若干不同学科的专业性学院,如地质、矿业、石油、钢铁、航空、农、林、医等院校,都建在学院路(海淀区原九间房村,曾是一片农田),号称“八大学院”。这是新中国成立之后高等教育发展的开端,这些学校为国民经济发展培养了大批专门人才。

中国石油大学建校60年来,学校规模不断扩大,质量持续提高,特色更加突出,为国家培养了20余万优秀的专门人才,取得了丰硕的科研成果,有力促进我国经济建设和石油石化工业的快速发展,被誉为“石油人才的摇篮”。

60年来,学校探索积累了宝贵的经验,以发展为宗旨,走出了一条“质量立校,人才兴校,特色强校”的具有鲜明特色的办学之路。

一是育人为本,重视质量,形成了“人才培养质量是学校生命线”的理念。早在1952年以清华大学化工系等院系为基础,筹建北京石油学院时,当时的清华大学党委书记蒋南翔在多次讲话中就强调高校的首要任务是培养德智体全面发展的人才。1953年9月,在师生们即将迁往北京石油学院新建校址前夕,蒋南翔在欢送会上再次祝愿北京石油学院建成一所高水平的大学,为我国石油工业培养大批全面发展的人才。我校在几十年的发展历程中,始终重视质量,把培养德才兼备的高素质人才作为学校的指导思想。

二是形成和传承了良好的校风和学风。我校经过北京石油学院时期的建设和发展,于1960年成为全国重点高校。“文化大革命”中,学校于1969年迁往山东东营胜利油田所在地,更名为华东石油学院,在艰苦的工作环境和办学条件下经历了坎坷征程。迁校给学校造成了重大损失,特别是流失了300多名教学骨干和科技人才,但是也锻炼了广大教师、干部吃苦耐劳、知难而进的坚强意志和艰苦奋斗精神。“文革”结束后,学校认真深入地总结了办学30余年的经验和教训,深刻认识到,必须从国情出发,按教育规律办学;必须实事求是,不能凭主观臆断,片面强调联系实际,而不全面考虑办学条件。同时,我们还认识到,一所学校要形成自己良好的校风和学风,从而以良好的育人环境陶冶师生情操,以正确的思想作风提高办学水平。当时我们广泛发动全校师生员工对校风和学风提出意见和建议。在此基础上,校党委研究决定,在“文革”后召开的第一届党代会上,专门研究了我校的校风学风,并确定了“实事求是,艰苦奋斗”的校风和“勤奋,严谨,求实,创新”的学风。新世纪以来,中国石油大学创新跨越发展,在新的起点上又进一步确定了“实事求是,艰苦奋斗,爱国奉献,开拓创新”的石大精神,以及“厚积薄发,开物成务”的校训。

三是特色办学,只有办出特色,才能办出水平。质量、特色是我校竞争取胜的法宝。我校明确提出了“质量是生命线,特色是竞争力”的理念,形成了特色鲜明的办学格局,并确立了以石油为重点,多学科协调发展,建成石油石化学科领域世界一流研究型大学的奋斗目标。所谓世界一流大学,就是要在一流学生的培养、一流科研成果的原创、一流文化阵地的占领,如创新石油文化等方面,显现出学校全方位的高水平。

1999年我写了一篇文章《不平凡的历程,有益的启示》,刊载在当年《石油教育》第9期,初步探讨了我校建立以来的发展历程及经验,并将其归纳为“三次建校,三次创业”。

1953年建校至1966年,这是我校开辟新纪元的第一次创业。1969年迁校东营,在艰难中成长,于曲折中前进,至1982年改革开放的建设和发展,学校走出了一条艰苦创业、开拓进取的办学之路,这是漫道如铁的第二次创业。

“八五”期间启动的高校“211工程”,重点建设了一批高校和一批学科,为我国创新人才的培养和国家创新体系的建设奠定了重要基础。石油大学经过努力于1997年正式跨入国家“211工程”行列,成为国家在“九五”期间重点建设的高校之一,2000年又被批准成立了研究生院,石油大学全体师生员工又开始了顽强拼搏、勇于攀登的新历程,这是我校鲲鹏展翅的第三次创业。而自新世纪以来,我校又踏上了开拓创新、跨越发展的新征途。

新时期,新起点,新使命,向着建成一流大学的奋斗目标大步迈进、跨越发展,我认为学校需要进一步抓好三件大事:

一是立德树人。学校以育人为本。党的十八大提出,要把立德树人作为教育的根本任务。高校应以本科生教育为基础,培养德智体美全面发展的人才,同时加强高层次人才的培养。高素质创新人才,要有扎实的理论基础和专业知识,具有社会责任感、创新精神和实践能力;要树立正确的人生观、世界观、价值观,应富想象力,心存中国梦、事业梦、人生梦,胸怀大局,面向未来;要有艰苦创业的胆识和较强的适应能力,这对从事石油事业的人来说尤为重要,这是由石油工业的特点决定的。

二是师资队伍建设。教育以教师为本,只有高素质的德才兼备的教师,才能培养出高素质的全面发展的学生。教师必须具有高度的使命感,具备高尚品德和过硬的业务能力。教师应以培养人才为己任,把主要精力放在育才上,以教学工作为主,同时搞好科研工作,以充实育人工作和服务社会。学校应特别关注对拔尖人才的培养和引进,包括院士、名家和大师级人才。

三是学校教育质量和办学水平的不断提高。学校领导班子要按教育规律办学,坚持决策的科学化、民主化,有凝聚力,有开拓进取精神和创新能力;要制定有关政策、制度,形成激励人人向上、奋力拼搏的机制,并落实到思想政治工作、职称评定、奖励办法等方面;要具有创新意识、开放意识、国际化意识和忧患意识,善于抓住机遇。现在正是一场上水平、攀高峰、创一流的攻坚战、志气战,对我校也是一次难得的机遇,一定要有时代的紧迫感,抓住机遇;要有历史责任感,珍惜机遇;要有科学的态度,用好机遇,向“中国特色,世界一流”迈进。

祝愿中国石油大学办好创新型学校,培养创新型人才,早日建设成为石油石化学科领域世界一流研究型大学!

作者简介:华泽澎,生于1929年。1952年毕业于北洋大学(现天津大学)采矿系,1952年至1954年在中国人民大学研究生班进修工业经济管理专业。1954年起历任北京石油学院工业经济教研室代主任,工业经济系主任助理,钻采系副主任、党总支书记等。1979年起任华东石油学院副院长,1984年起任院党委书记,1988年学校更名为石油大学后,任石油大学常务副校长兼石油大学(华东)校长、党委书记,1992年起任石油大学(北京)党委书记。1995年退休。