①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

11

12

地球科学学院的前身是1953年成立的北京石油学院石油地质系,1969年随学校迁至山东东营,更名为华东石油学院勘探系。1988年学校更名为石油大学,在山东和北京两地办学,以原华东石油学院北京研究生部地球科学系为基础,成立石油大学(北京)地球科学系。1993年组建石油大学(北京)盆地与油藏研究中心,2001年地球科学系和盆地与油藏研究中心合并成立石油大学(北京)资源与信息学院。2005年学校更名为中国石油大学(北京)。2010年中国石油大学(北京)进行院系调整,资源与信息学院的物探和测井、计算机系与自动化等学科合并组建地球物理与信息工程学院,原资源与信息学院更名为地球科学学院。

地球科学学院下设院办公室和地质学系、油气勘探与开发地质系、地球化学与环境科学系、盆地与油藏研究中心4个教学科研单位。学院师资力量雄厚,现有教职工110人,其中教授39人、副教授38人。在39位教授中,包括中国科学院和中国工程院院士4人、国家杰出青年基金获得者2人、“长江学者奖励计划”特聘教授2人、国家重点基础研究发展计划(“973计划”)项目首席科学家1人、“国家百千万人才工程”国家级人选3人、国家级教学名师奖获得者1人、李四光地质科学奖获得者2人、全国优秀教师2人、北京市教学名师奖获得者4人、教育部新世纪优秀人才计划入选者6人、孙越崎科技教育基金能源大奖获得者2人、中国青年科技奖2人、中国地质学会科技奖10人、黄汲清青年地质科学技术奖1人。

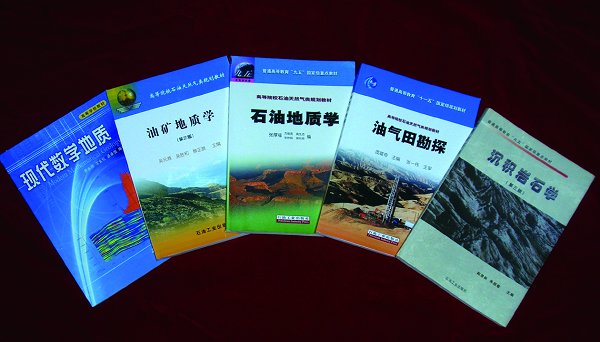

学院自1953年成立以来,共为国家输送了万余名高层次油气资源勘探与开发的技术和管理人才。自1981年和1990年分别在北京恢复招收研究生和本科生以来,学院已培养本科毕业生2000余人、硕士毕业生2600余人、博士毕业生650余人。学院已形成了本科、硕士和博士完善的人才培养体系,目前有在校本科生938人、硕士生843人、博士生140人和博士后研究人员20余人。学院在本科生和研究生培养上不断创新培养模式,努力提高培养质量。在本科生培养上,以提高普通班培养质量为基础,探索了创新计划实验班、卓越工程师班、订单班等多种培养模式;在研究生教育上,除学术型研究生外,招收了全日制专业学位研究生,探索了全英语硕士项目等多种模式,取得了显著的教学成果。近年来,获得国家级教学成果二等奖2项,地质工程本科专业被评为国家级特色专业,“地质工程专业教学团队”被评为国家级优秀教学团队,“石油地质系列课程教学团队”被评为北京市优秀教学团队;《沉积岩石学》、《石油地质学》、《油矿地质学》和《石油地质基础》被评为国家级精品课程,《造岩矿物学》被评为北京市精品课程;朱筱敏获国家级教学名师奖;柳广弟、吴胜和、季汉成获北京市教学名师奖;多部教材被评为北京市精品教材。

经过60年的建设,学院拥有“地质学”和“地质资源与地质工程”2个一级学科博士和硕士授权点,7个二级学科博士点和8个硕士点以及地质工程和环境科学2个本科专业。“地质资源与地质工程”一级学科为北京市重点学科,在2012年全国学科评估中位列全国第二,“矿产普查与勘探”二级学科为国家重点学科;建有“油气资源与探测”国家重点实验室和5个省部级重点实验室和研究室。

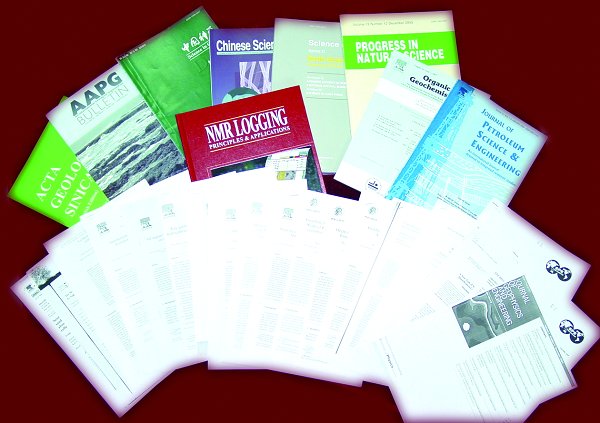

“十五”以来,学院教师承担了3项国家重点基础研究发展规划(“973计划”)项目、141项国家重大专项课题(专题)、105项国家自然科学基金项目,在含油气盆地构造和沉积储层地质、油气成藏机理与分布规律、剩余油分布与预测等方面取得了重要进展,发表学术论文2500余篇,出版教材和学术专著50余部,获得国家教学和科技成果奖励13项、省部级科技成果奖41项。近年来,学院与俄罗斯、加拿大等国家的著名学术机构及国内高校和科研单位开展广泛的学术交流,并定期举办大型国际和国内学术会议。

在科学发展观思想指导下,学院将以地质资源强势学科为依托,构建完善了资源与环境学科群;以院士和教授为学术带头人,形成师德高尚、结构合理、学术水平高的学科梯队;以研究型、实践型、国际合作型三类高级人才培养为目标,以油气资源与探测国家重点实验室为平台,开拓创新,努力把学院建成在国际上有重要影响的油气地质及环境科学领域重要的人才培养基地、科学研究基地和学术交流基地,成为“学科一流、教学优秀、科研创新、和谐发展”的研究型学院。

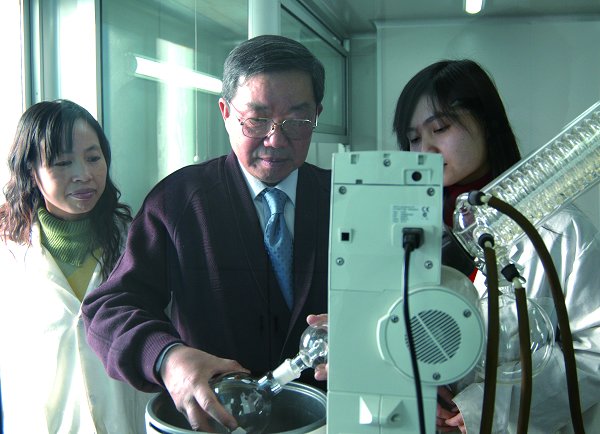

图注:①②教师带领学生在野外开展地质实习;③王铁冠院士指导学生做实验;④学院承办油气成藏机理与油气资源评价国际研讨会;⑤朱筱敏教授为学生授课;⑥教师指导学生作业;⑦⑧教师编著的部分教材;⑨⑩科研成果丰硕;11、12 教学实验设备。