2016年4月26日,随着覆盖在金色标牌上的红绸被党委书记蒋庆哲和校长张来斌共同揭下,中国石油大学(北京)最年轻的研究院——海洋工程研究院宣告正式成立。

新成立的海洋工程研究院充分发挥了石大的学科发展特色,整合全校相关优势资源,以机械与储运工程学院的“海洋油气研究中心”和石油工程学院的“海洋工程系”为主体,融入自动化系水下控制和材料系非金属材料与密封等专业领域的部分力量共同组建而成。

目前,海洋工程研究院有国家千人计划专家1人、教授7人、副教授等其他专任教师10人,硕士和博士生200余人,承担着国家自然科学基金重点项目、“973”课题及“863”重点项目、国家科技重大专项、国家发改委和工信部海洋工程专项、国家海洋局科技专项等重要国家项目30多个。

这一天,距离2006年石大开始筹建海洋油气研究中心,过去了差不多整整十年。

上个世纪,在方华灿教授等老一辈专家学者的率领下,石大曾在海洋工程领域取得了很大的成就。但进入新世纪以后,这一领域的工作便基本停滞了。段梦兰教授至今还清楚地记得当时“白手起家、艰难起步”的状况:“在新综合楼一间66平方米的办公室里,我用校长特批的5万元科研启动费,给自己购置了一张办公桌、一个书柜、一台笔记本电脑,除了我以外,没有学生,没有老师,没有一套和海洋工程哪怕挂一点钩的实验装置,但中心就这样成立了。”

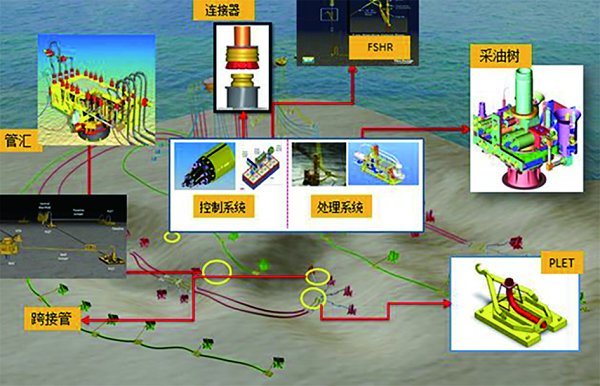

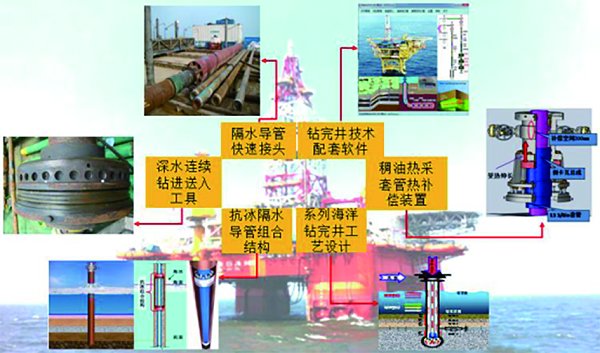

此后十年,石大在海洋油气工程领域的科学研究和人才培养迅速成长,实现了跨越式的发展。截至2016年,学校涉及海洋勘探与开发的科研经费年均已突破1亿元,尤其在海洋钻井、海工装备与技术、海洋能源开发、海底管线等方面取得了重大突破。近年来还承担了一批高水平科研项目,形成了“水下采油树”“水下连接器”“海洋钻井隔水导管”等标志性成果。经过近十年的积淀,学校在海洋工程领域已培养了9名博士后、16名博士、134名硕士;累计发表2000余篇论文(其中SCI超过300篇),取得150多项发明专利,建设了35台大型实验设备,与巴西、韩国、西班牙等签署多项国际战略协议,成立了联合研究机构。

发展的最大动力来自浩瀚的蓝色海洋,来自海洋给予人类的机遇与挑战。放眼当今世界,海洋前所未有地彰显了对维护国家主权、安全、发展利益的重大意义。党的十八大作出了建设海洋强国的重大部署,提出要提高海洋资源开发能力,发展海洋经济,坚决维护国家海洋权益。2013年,习近平总书记在中共中央政治局就建设海洋强国进行集体学习时强调,要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋,推动我国海洋强国建设不断取得新成就。

而向海洋进军也是未来油气发展的大方向。海洋蕴藏了全球超过70%的油气资源,海洋油气资源作为海洋经济的重要组成部分,未来将在很大程度上影响世界能源的供需格局。有关国际权威数据表明,近年来全球新增的油气储量主要来自于海洋,用于海洋油气资源的投资超过8000亿美元。我国海上油气资源量也十分丰富,高达400亿吨油当量,是未来我国能源供应的支柱和增长点。

但是,海洋油气勘探开发的困难也是显而易见的。我国对海洋油气资源的开发仍停留在浅海、近海和滩海,对于深水油气田的开发还在探索起步阶段,周边国家在南海争议海域每年被盗采油气高达5000万吨,以“海洋石油981”、“海洋石油201”、“海洋石油708”为代表的中国海洋石油“深水舰队”装备的国产化率尚不足10%。面对这样的形势和挑战,加强海洋油气资源开发研究,打破国外技术垄断,进军深海油气、维护海洋权益更加迫在眉睫、刻不容缓。

在中国石油大学60多年的办学历程中,服务国家重大能源战略需求始终是坚定不移的办学宗旨,也是一代又一代石大师生自觉肩负的使命。而海洋工程研究院的成立,无疑是学校进一步践行国家“一带一路”、“南海战略”和“中国制造2025”的强国战略,满足国家能源安全战略和深水油气资源勘探开发需要的重要举措。

近年来,学校海洋油气资源开发的研究力度不断加大,学校涉及海洋石油钻探、装备、控制、材料等方面的教授20多人。在钻完井技术方面,石油工程学院杨进教授带领团队解决了从浅水到深水钻井隔水导管设计和施工技术难题,使中国成为世界上系统掌握此项技术的领跑者,经济效益超过50亿元。他领衔完成的“海洋钻井隔水导管关键技术”研究成果获得了国家技术发明二等奖。段梦兰教授领衔完成的“导管架外挂井槽”“水下打桩导向装置”“海上废弃单点风力发电系统”等装置的研发及成功应用,解决了我国海洋石油的重大工程问题;以水下采油树、水下管汇、水下连接器为代表的一系列水下油气装备研发,以及全球最大的水下应急维修半物理仿真系统的建成,为我国深水油气开发奠定了坚实基础,填补了国内空白;以“双层管屈曲理论”“夹层管极限强度理论”“插拔桩基础理论”等为代表的基础研究的突破,使我国海洋工程相关领域研究达到了国际领先水平。2015年段梦兰教授还实现了首次由中国人担任国际船舶暨海洋工程结构大会专业委员会———海底技术委员会主席的夙愿,提升了我国在该领域的国际地位。

此外,由地球物理与信息工程学院左信教授牵头的自动化团队,始终把提高海洋油气生产自动化水平视为发展重点,研究成果为我国水下生产系统及其复合电液控制系统国产化提供了有利支撑条件;理学院材料科学与工程系周琼教授,长期从事极端条件下橡胶密封材料研发及制品,水声吸声材料的理论研究及制品的科研及工业应用工作,研究成果打破国外垄断并成功应用于中国石油、中国石化、中国海油的油气装备中,声隐身技术应用于我国最先进核潜艇中。

海洋油气勘探开发的前景,点燃了石油人开疆扩土的激情。在研究院的成立大会上,中国工程院院士、石油工程学院教授李根生说,中国石油大学瞄准建设海洋强国的国家战略,积极应对油气开采从陆地走向海洋、从浅海走向深海的发展趋势,成立海洋工程研究院十分必要、正当其时,一定能够为国家海洋油气资源的开发做出贡献。中国海洋石油总公司科技发展部总经理孙福街认为,海洋工程研究院的成立拓宽了校企双方合作的平台,扩展了合作空间,将会为中国海油的科研生产需要提供支持,为企业培养输送更多的海洋石油人才,助力中国海油在海洋油气开发方面取得新的进展。

按照建成“海洋工程技术及装备研发基地和高端国际化人才培养基地”的发展定位,海洋工程研究院将致力于国家发展海洋经济政策的战略实施,为深海开发战略提供技术支持,助力推进海洋强国建设的新高度;致力于全局性、前瞻性、应急性、综合性深海问题的研究,建设成为海洋科学领域国际领先的科研机构;致力于海洋工程科学的研究与教育,努力建设成为培养海洋工程领域领军人才和技术精英的教育平台。

未来几年,海洋工程研究院将积聚优势、形成合力,以国家重大研发计划为牵引,以二级博士点及学科建设为依托,以建设海洋石油工程技术与装备国家重点实验室为中短期目标,以建设学校优势学科所辐射的海洋油气资源开发技术研究方向为重点,着力开展海洋石油工程技术与装备、水合物与矿产资源开发技术和海上可再生能源开发技术等领域的科学研究,利用中巴深水技术研究院的海外资源,在深水油气工程、技术装备、水合物与矿产资源开发等关键与重要领域取得突破,在我国海洋石油勘探开发中扮演重要角色。

文/李丽平 张国泽