编者按:新时代的石大人,用自己的无私与奉献,践行、传承着雷锋精神,带给身边的人更多美好与温暖,积小善为大善,善莫大焉,我们都是雷锋精神的传承者。

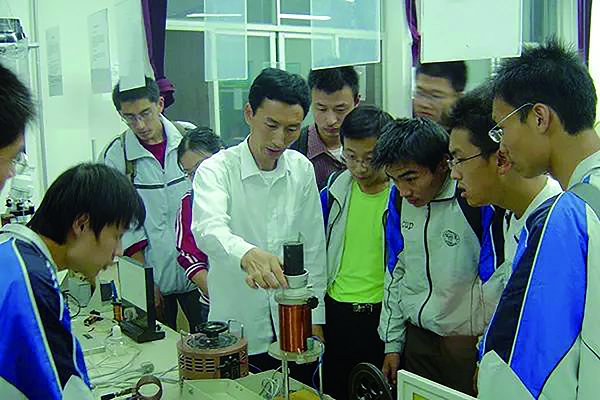

张万松,石大理学院教师。北京市社区科普益民计划优秀社区科普宣传员、被九三学社北京市委评为“社会服务工作先进个人”、第35届北京市青少年科技创新大赛“十佳优秀科技辅导员”、第六批“首都市民学习之星”称号获得者。

因为兴趣而追求知识,因为梦想而钻研科学,因为痴迷而执著育人,因为责任而奉献社会。面对荣誉,张万松老师觉得自己真的不过是做了一名大学老师该做的份内事,尽了一名科技工作者该尽的份内责。予人玫瑰,手有余香。他在教书育人的道路上孜孜不倦地追求着,在科研创新的道路上坚定地行进着,在公益服务工作中默默地奉献着,他把教师的责任感升华为一种博大的境界。

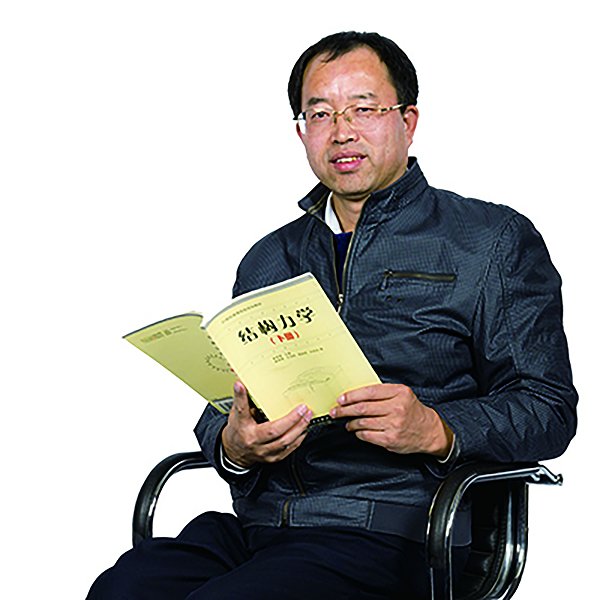

刘福江,石大石油工程学院教师。北京市师德标兵、北京市“身边雷锋”、“北京高校优秀共产党员”荣誉称号获得者。

一般开课前,刘福江会主动找到年级辅导员,了解学生情况,查看学生基础课程的学习成绩,对基础较差、学习能力较差的学生,给予较多关注,使他们能顺利完成学业;对基础好的学生,引导他们参加与教学有关的科研和实践活动。在课程教学过程中,刘福江会格外注意讲清如何利用有关基础理论解决实际问题的思路和方法,帮助同学们建立基础理论与工程实际的有机联系。除讲清楚重点与难点问题外,他还给同学们留有思考和消化的时间。对于学生们的作业,刘福江一直坚持做到,所有的章节、所有学生的作业,全部一丝不苟地批阅,不漏一题、不漏一人。

尹秀英,石大退休教师。“全国五一巾帼标兵”荣誉称号获得者、北京高校创先争优优秀共产党员、昌平区驻昌高校支教先进个人、石大优秀教师、优秀共产党员、学生们的“妈妈班主任”。

三十年教书育人执著坚守,为学院“职工小家”倾注心血,时刻不忘党员先锋模范作用,以慈母之心帮扶学生。“我就是一个平平凡凡的人,我做的这些事都是小事。”面对荣誉和赞誉时,尹秀英总会这么说。平凡之中蕴藏崇高追求,平静之中饱含满腔热情,平常之中彰显敬业奉献。或许,正是她把用全部精力尽职尽责做好这些平凡“小事”当作自然而然、理所当然的选择,她才在自己与学生、与同事、与团队之间架起了一道如此绚丽的心灵之桥!

地球科学学院“1+1”助学工程自2004年启动。开展“1+1”助学工程的初衷是通过老师与师生的结对帮扶,改善学生生活水平,让他们树立自信,更好地融入大学生活。活动开展15年来,学院每年约有60%左右的教师参加活动,有近20%的新生得到资助,累计资助学生六百余人,累计资助金额超过80万元。

解生活之困,让贫困学生心怀“诗与远方”;育健全人格,“润物无声”中“花开有声”启迪心灵;搭成长平台,涵育学生学习科研能力;聚师生情谊,师爱之魂“传帮带”;传感恩之心,以自身能量传递爱心温暖。多年来,地球科学学院“1+1”助学工程助力困难学子,把“扶困”与“扶智”、“扶志”相结合,形成“解困-育人-成才-回馈”的循环体系,助力困难学子成长成才,实现梦想!

刘晨昱,石大地球物理学院2015级本科生,石大首例配型成功捐献造血干细胞的志愿者,中华骨髓库第7886例、北京市第331例、昌平区第24例造血干细胞捐献者。

刘晨昱刚刚步入大学时,就报名加入了中华骨髓库,希望可以用自己的血液来帮助濒临绝境的白血病患者,2018年11月,得知与患者初配型成功后,他毫不犹豫地接受了后续的化验体检和移植计划。用满腔的热血换取另一个生命的重生,传递给另一个家庭幸福的希望。捐献过程不简单,但是捐献价值更不简单,这不仅是爱心的传递,更是雷锋精神的践行!

沈晓峰,石大校医院院长。首都无偿献血工作先进个人、全国无偿献血奉献奖金奖、北京高校优秀共产党员。

他累计成分献血51次,98个治疗量,献全血2次,400毫升,折合全血量共20000毫升。在不到5年的时间里,他累计献出了相当于5个人的总血量。

他说“只要在自己身体健康允许的情况下,就要把这种公益事业一直坚持做下去。”捐献可以再生的血液,挽救不可重来的生命。很多时候,一个生命,一个家庭的完整,就维系在一袋袋血液上。血液是生命的礼物,每一位献血的人都是温暖的热血英雄。