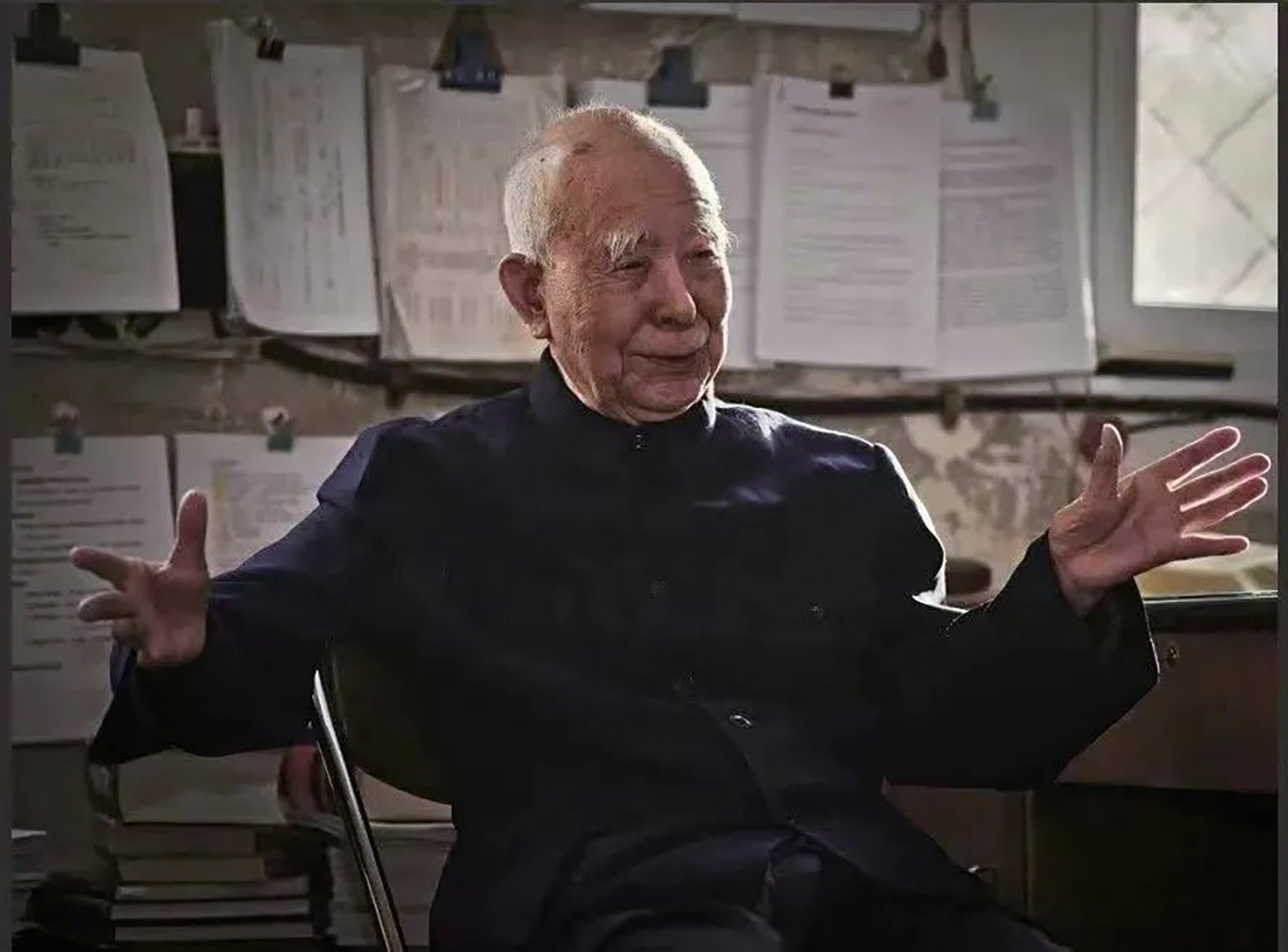

“He is a legend!”美国地质学教授 Wan Yang 了解到冯增昭先生的事迹后满怀钦佩地说。是的,在中石大师生眼里,在其国内外同行和友人眼里,冯先生就是个传奇,因为他做成了一件又一件在别人看来不可能的事情。

如果说哪两个字最能确切描述冯先生做事风格的话,那就是“执着”。只要认定了目标,他就会排除万难,争取胜利。靠着这种锲而不舍的精神,他先后创立了岩相古地理专业委员会、古地理学报、Journal of Paleogeography、国际古地理学术会议和国际古地理学会。

上世纪 50年代开始,由于找矿和找油的需要,我国掀起了古地理研究的热潮,这也触发了冯先生一连串的梦想。“这对促进学科的发展大有裨益”鉴于我国古地理研究的现状,冯先生提出要建立相应的专业委员会,但当时已有沉积学专业委员会,一些学者觉得没有必要重复设立。冯先生认为,古地理学与沉积学存在较大差异,研究成果也颇多,建立专业委员会对促进学科发展大有裨益。在他的不断努力下,中国矿物岩石地球化学会最终在1994年初成立了岩相古地理专业委员会,冯先生任主任。

自 2000年开始,全国岩相古地理学学术会议由岩相古地理专业委员会主办,并改为全国沉积学及岩相古地理学学术会议,每两年一次,学术会议的规模也不断扩大。“这块阵地上要有自己的一面旗帜”岩相古地理专业委员会的成立,开辟了古地理学科在地质学领域的新阵地。冯先生梦想,在这块阵地上有自己的一面旗帜——学术刊物。于是,1996年他开始谋划创办《古地理学报》。当时很多人对此并不看好,但冯先生还是决定一试。

创办《古地理学报》需要过三关:经费关、刊号关、稿源关。在学校的支持下,冯先生获得了第一笔经费和第一间办公室,挂靠在图书馆。而后,他多次给兄弟院校和油田企业相关人员打电话、写信募捐,终于集得了足够的资金。申请刊号时,正赶上国家新闻出版署出台《出版物印刷管理规定》,冯先生决定先申请书号,以系列丛书的形式先行出版。1999年2月,《古地理学报》第一期出版。这一年,冯先生 73 岁。

2001 年,期刊正式刊号终于获批了!刊号获批前,《古地理学报》募稿的难度自不必说;刊号获批后,由于是尚不知名的新刊物,投稿者也较少。于是,冯先生亲自给知名学者们打电话一一约稿、定期召开编委会共谋对策、通过举办全国沉积学和古地理学学术会议组稿、鼓励本校研究生积极投稿……就这样直至《古地理学报》闯出了牌子。

“文章质量就是期刊生命。”即使在稿源困难的时期,冯先生也严把质量关,宁缺毋滥。对每篇投稿文章,他都要戴上老花镜亲自审阅、把关,逐字逐句修改,包括标点符号。无论是修改后录用的,还是退稿的,他都要写下建议。他说,要让不会写文章的作者通过向《古地理学报》投稿而学会写文章。

在冯先生的不懈努力下,《古地理学报》的质量和声誉快速提升。2002 年,《古地理学报》入选中国科技核心期刊。2008年,入选中文核心期刊名录,而后又数次获“中国高校优秀科技期刊奖”“中国高校百佳科技期刊”和“中国国际影响力优秀学术期刊”等荣誉。

“前沿阵地,不可丢失,有志来兮,大旗高举。”这是 2006 年冯先生在 80 岁大寿之时写下的抒怀诗句。短短 16字,凝聚了他半生的学术追求。“国内沉积地质领域还没有一个外文刊物”2010 年,当时国内在沉积地质领域还没有一个外文刊物。为了留住优秀科研成果,同时让国外同行了解中国在古地理领域的科研成就,冯先生决定创办英文版的古地理学报 ,即 Journal ofPaleogeography。2012 年 ,刊号获批 ,冯先生向国内外同行约稿,邀请国外学者来中国参加国际古地理学术会议,并采取了一系列激励措施,同时,积极与国外 SpringerNature 出版集团联系 ,把Journal of Paleogeography 推向国际舞台……

这些办法奏效了,期刊影响力稳步提升,数次获评中国最具国际影响力学术期刊、中国高校杰出科技期刊等荣誉。2019年入选中国科协、教育部等七部委共同组织实施的“中国科技期刊卓越行动计划”项目“重点期刊”。“一定要在中国注册这个学术组织”冯先生很早就意识到:在地质学领域,我国还没有自己的国际学术组织。在中石大的支持下,2013年 5月 8日,冯先生作为第一发起人,申请成立国际古地理学家协会,并得到了国内外 86位专家的支持。

冯先生十分清楚这是一件耗费精力的事情,但他认为这件事对国家是重要的,也是必要的,必须要做。

申请长时间没有消息,他着急。家人和朋友劝他:“放弃吧,这么大年龄了,别费神了。”他没有同意。甚至还有国外和国内朋友劝他在国外注册这个学术组织,在国外要容易得多。他更没有同意,这完全违反他的初衷,

“一定要在中国注册这个学术组织!”

终于,历时近 10 年,2022 年 7 月,批准了!7月16日,在学会成立大会上,冯先生难掩激动。毛景文院士动情地夸赞道:“冯老师真了不起,是一个超人!”这一年,冯先生已经96岁了。“像失散了多年的孤儿,今天终于回家了!”冯先生 1926 年出生于河南省登封县的一个小镇,1945年考入东北大学地理系。学了两年地理后,受丁文江、翁文灏、李四光等地质学家影响,他决心学地质,而且要到最好的大学去,要掌握本领,为国家找矿,建功立业。1947年他重新考入清华大学地质系,毕业后留校任教。1952年,国家创建北京石油学院(中国石油大学的前身)。翌年,他由清华大学转入该院勘探系,成为我国第一所石油学院地质系的创建者之一。

冯先生亲眼见证了新中国如何在共产党的领导下发生翻天覆地的巨变,生机勃勃,蒸蒸日上。他由衷佩服中国共产党,决心此生要跟党走。1953年,他郑重递交了入党申请书。那一年,冯先生27岁。

然而,他没有想到,入党之路曲折漫长,一走就是40年。1993年9月,他的入党申请获得了批准。那一年,冯先生 67岁。

当时,他激动不已:苦苦追随 40年,今朝终于把梦圆。他说,自己就像失散了多年的孤儿,今天终于回家了。他用实际行动表明,入党不为名,不为利,只为自己向往的神圣和荣光。

冯先生是一个不折不扣的工作狂,又常以诗言志。1983 年在内蒙跑野外时,他望着连绵起伏的阴山山脉和蜿蜒不尽的黄河,不禁豪情满怀:

“花甲欠三愧老言,十四省市步履遍。再赐十年风华茂,第三里程谱新篇。”退休后,他也没有选择颐养天年,而是照常上班,无论严寒酷暑,风雨无阻。这种工作习惯一直保持到近90岁。后来,因为岁月不饶人,他身体确实吃不消了,才停止了晚上的工作。前几年,因为走路摔了一跤,把脸摔破了,缝了几针,他感到自己确实老了,不能不注意了,加上家人强烈反对,才开始了“自由工作制”,虽然不再定时定点,但仍经常去办公室。

冯先生一生清正廉洁,从不为自己谋私利。每次出差报账,他都要仔细查看每张发票或凭证,无违规花销后才签字报销。我在跟先生读博期间,就知道学校财务对冯先生课题组的账是“免检”的,因为世人皆知冯先生不会弄虚作假,经他审核过的账目都没有问题。

冯先生不抽烟,不喝酒,只对著书立说和探索奋斗情有独钟。他与学生们已经出版了专著12部,教材5部,译著7部。他享受攻坚克难的乐趣,认为无止境的探索和奋斗能让自己保持高昂的斗志,永不空虚。“弟子成才,胜于著译;竞为国用,堪慰吾心”冯先生做学问一贯严谨。他做研究的第一要求是资料要扎实。编制古地理图,必须有足够的“铁柱子”——实野外测的地层剖面。每条实测剖面必须要有“八大件”:野外分层描述资料、采集的标本、磨制的薄片、薄片鉴定报告、剖面描述修正资料、柱状图、照片图版、研究报告。凡是学生们实测的剖面,他都要到现场检查,一层一层核对。如不合格,必须返工重测。他经常教育弟子们:写论文做报告,不能说没有依据的话,不能说过头的话,有多少资料说多少话,结论宁可含糊些也不能说错话。

冯先生对学生的要求十分严格,无论做人还是做学问。他每天工作三个单元,也要求学生这样做。每到晚上,整个实验小楼内冯先生和他学生的几间办公室灯火辉煌。每天早上,他要求学生们要先打扫卫生,办公室必须窗明几净,容易被忽略的门边窗角,如果摸到灰尘,就严词训诫。

对学生的论文,冯先生都是逐字逐句推敲,连个标点符号都不放过,经常把学生挑毛了,挑哭了。先生一看学生哭了,语气立刻缓和下来,就像打一巴掌再揉一揉。几乎所有学生都挨过先生的批评。凡是从冯先生门下出来的学生,都练就了一颗强大的内心。

当学生的时候,觉得先生太严了,但工作后,都从内心感激,因为正是先生的“严格”让大家都受益匪浅。他常对我们说,“要求其高,得乎其中;要求其中,得乎其下”。无论写什么 ,“出手要高水平”,拿出去的文稿不能带病,必须自己觉得修改得非常完美了才行。这些话,我们都牢记心中。

如今,冯先生已经桃李满天下,其学生中涌现出了院士、多位著名学者、各类教学名师等。2006年,在《冯增昭文集》自序中,他深情地写道:“弟子成才,胜于著译,竞为国用,堪慰吾心。”

文/金振奎