勇于“破题”

1978 年,全国科学技术大会隆重召开,唤回了我国科学技术大发展 的 春 天 。 1979 年 在 杨 光 华 教 授的倡议下,华东石油学院组建了一个包括杨光华、林世雄、王光勋、贾宽和、史济群、施侠等人在内的科研小组。经过对科研需求和现实条件的分析,科研组决定以催化裂化反应过程为主要研究方向,以研究催化裂化催化剂再生反应规律为切入点,开展科研工作。

上世纪 80 年代初,杨光华教授预见到重质油加工技术将会是我国石 油 炼 制 工 业 迫 切 需 要 解 决 的 问题,于是在校办胜华炼油厂建立了重质油实验室,针对重质油的特性、加工利用技术等开展基础研究和应用基础研究。当时的实验室及仪器设备条件十分简陋,但科研小组全体成员艰苦努力、勇于创新,在几年内便形成了自己的优势和特色,取得了一批令人瞩目的研究成果,在国内处于领先地位。科研组参加了国家重点科研攻关项目“大庆常压渣油催化裂化”,负责该项目 9 个专题中的 1 个专题,该项目于 1987 年获国家科技进步奖一等奖。

成果显著

1987 年,国家教委计划在全国高校中遴选一批国家重点学科点。学校炼制系石油加工(有机化工)专业创办于 1952 年,是国内同类学科中历史最久、规模最大、培养人才最多的学科点。在科学研究方面,炼制系自 1952 年成立以来就以石油和天然气化学与加工为主要研究对象,是我国最早开展这一领域研究工作的单位之一。杨光华教授审时度势,根据有机化工学科已具备的条件,组合了以沈复教授为学科带头人的“石油传质分离工程”研究方向,以郭天民教授为学科带头人的“石油及天然气相态行为、物性和分离”研究方向,以及他本人领导的“石油化学反应工程与重质油加工工程”研究方向,充分运用已有基础和优势和优势,制定了学科中长期发展规划,及时向国家教委申报了国家重点学科。由于所申报的学科点基础扎实、特色和优势鲜明、规划明确、措施落实 ,1988 年初 ,国家教委公布了全国评选新增的 44 个高校国家重点学科名单,学校有机化工(石油加工)学科名列其中,这是学校第一个国家重点学科。

1988 年 10 月 ,国家计委、国家教委为落实中央关于教育体制改革的决定,计划在全国高校重点学科评选工作的基础上,利用总额一亿美元的世界银行贷款,设立“重点学科发展项目”,建设 75 个国家重点实验室和一批专业实验室。这是国家全面加强基础学科研究工作的又一重大举措。时任校长的杨光华教授说:“石油大学作为石油教育领域的重点大学,是国内本领域的研究中心,要起到国家队的作用,应该有这样的国家重点实验室!”在他的领导下,学校将重质油研究室和石油化学、石油物性、炼油催化加工等研究 室 组 合 建 立 了 重 质 油 加 工 研 究室,研究制定了实验室主要研究方向、目标和总体发展规划,按照国家计委申报指南的要求,适时申报了建立“重质油加工国家重点实验室”的重点学科发展项目申请书。

申报书上报不久,国家教委预审专家组针对实验室名称,建议将“重质油加工国家重点实验室”改为“石油与天然气国家重点实验室”。这意味着研究方向从重质油拓展到石油与天然气,事关重大,杨光华教授立即组织开展研究讨论。经过反复对比分析,最终选择集聚优势资源,维持原来的名称,并得到了国家教委预审专家组的支持。

1989 年 6 月,国家计委、国家教委批准石油大学立项建设重质油加工国家重点实验室,学校进入了国家这一创新体系和国家创新基地建设行列。

实验室建设资金来源于世界银行贷款 120 万美元和学校主管部门中国石油天然气总公司拨款 445 万元人民币(按当时汇率计算相当于120 万美元)。学校专门设立“世界银行贷款办公室”具体负责重质油加工国家重点实验室的建设项目。实验室分别在石油大学(北京)和石油大学(华东)建设,华东的实验室在原有基础上重新规划,进一步充实和提高;北京的实验室则重新建设和装备。

当时,学校在昌平的新校区建设正紧张进行,重质油加工国家重点实验室被列为学校重要阶段性建设目标之一。为了确保科研工作尽快启动,在学校的大力支持下,重质油实验室成为第一个进入新建实验楼的单位。新建实验楼面积 1.2 万平方米,共 7 层,是昌平新校区最高的建筑,气势雄伟。 这座楼建筑结构不一般,是1953年北京石油学院建校以来,第一座按“双走廊”设计的实验楼,每层由两条走廊和三排实验室组成,双走廊中间的实验室是一个相对独立的物理空间,远离阳光、灰尘、噪音、振动源等,有利于提供一个规范高效的实验科研环境,尤其适合高精密度大型仪器的设置和运行。120 万美元世行贷款中的 90% 用于引进“色谱-质谱联用仪”“付立叶红外光谱仪”“微量硫氮分析仪”等精密仪器,设备对所放置的实验室有特殊要求,双走廊中间的洁净实验室恰似量身定制。

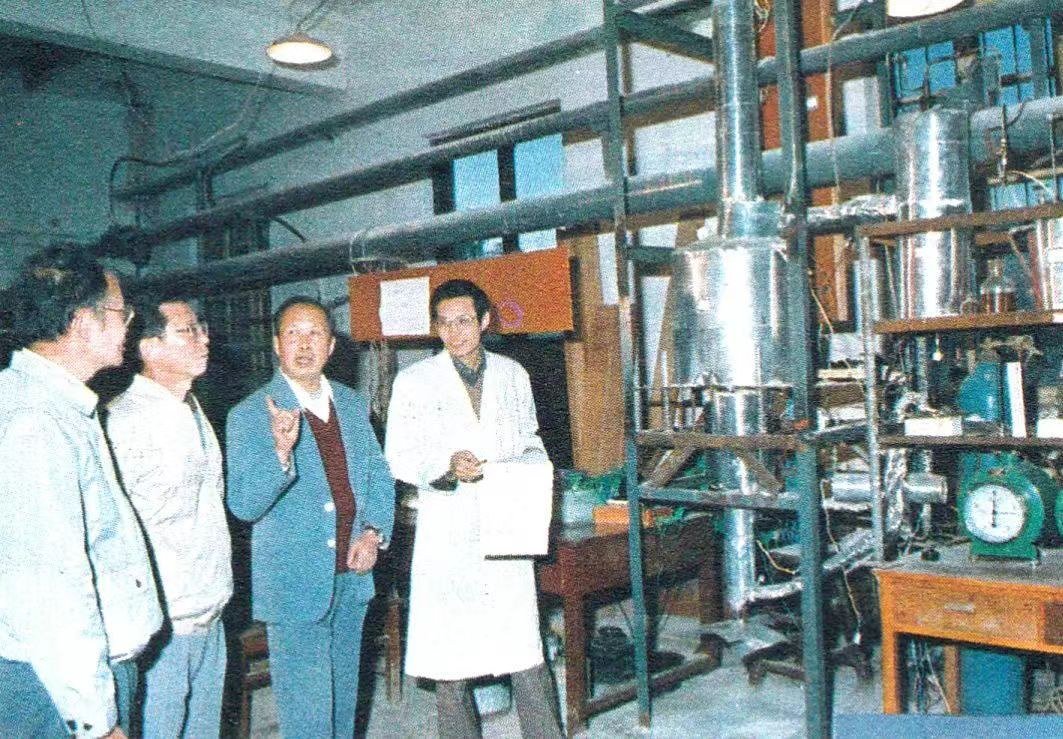

在 学 校 和 各 部 门 的 大 力 支 持下,石油大学(北京)一个有较先进水平的新实验室初具规模,而且在科学研究方面进展很快,取得了一批科研成果,在重质油加工研究领域有新的思路和突破,在国内外形成一定影响,成为我国重质油加工领 域 重 要 的 研 究 基 地 。 来 参 观 的台 湾 清 华 大 学 专 家 组 的 教 授 说 :“没想到你们的研究工作已经这样深入,没想到你们有这样好的研究实验条件,希望今后能建立两校的合作关系!”时任国家教委科技司司 长 张 酉 水 在 视 察 重 点 实 验 室 的北京部分后说 :“教委系统的重点实验室有 100 多个,大都有相当基础 ,你 们 的 实 验 室 是 完 全 从 头 建起,还是第一个,建设速度这样快,实不容易!”

跬步致远

1993 年 7 月 ,实验室成立以杨光华教授为主任,陈俊武院士等 12位知名专家组成的实验室首届学术委员会,同时组成以林世雄教授为主任,范耀华、杨九金、王仁安、阙国 和 教 授 为 副 主 任 的 实 验 室 管 理机构。

1995 年 10 月,国家计委和国家科委对实验室进行验收,验收专家委员会认为:实验室研究方向围绕重质油加工技术发展前沿,属于国民 经 济 建 设 中 的 关 键 技 术 基 础 问题。对学科发展有重要影响,部分项目达到国际先进水平;实验室仪器装备配套合理,具有国际先进水平,实验室管理规章制度健全,运行良好,已达到国家验收标准的要求。重质油加工国家重点实验室通过验收,正式挂牌运行,对外开放。

此后,随着实验室对重质油领域研究的深入和不断拓展,实验室逐渐将研究方向向“上游”(重质油的成因、成藏及开采)和“下游”(重质油的高附加值利用)延伸,“重质油加工”的名称已不适合实验室的实际研究方向和研究内容,在这一背景下,2002 年实验室向科技部提出实验室更名申请,2003 年科技部正式批准,由原来的“重质油加工国家重点实验室”更名为“重质油国家重点实验室”。