本报讯 近日,中石大地球科学学院副教授江强与澳大利亚科廷大学等 单 位 研 究 人 员 在 Nature Communi?cations 上发表论文,揭示了世界上最长的海底线性山脉的形成机理及其深部地幔过程。

位于印度洋海底的东经九十度海岭是一条沿东经 90°线分布的、长度超过 5000 公里的巨型海底山脉。关于该海底山脉的形成,一般认为是印度板块在向北漂移过程中、与欧亚大陆碰撞前,位于板块下方、位置相对 于 地 球 固 定 的 凯 尔 盖 朗 地 幔“热点”活动造成的。然而,近年来越来越多关于太平洋地幔热点的研究表明,热点在地质历史时期的位置并非一 直 固 定 ,可 能 存 在 一 定 的 运 动 历史。位于印度洋的地幔热点位置是否固定?东经九十度海岭是否是位置固定的热点活动在北漂的印度洋板块上方遗留的产物?这些问题引起了科学家们的极大关注和研究兴趣。

针对以上问题,由江强副教授和澳大利亚科廷大学、瑞典乌普萨拉大学、澳大利亚昆士兰大学以及美国休斯顿大学的科学家组成的研究团队利用高精度的 40Ar/39Ar 定年技术,系统测试了自 1972 年以来多个大洋科考航次从东经九十度海岭所采集的玄武岩样品的精确年龄。新的数据表明,形成东经九十度海岭的火山活动并非如之前认为的那样以均匀的速率由北向南迁徙,而是经历了至少 4 个阶段的速率变化。结合板块 运动重建、地球物理和地球化学等数据,该研究提出东经九十度海岭在形成过程中,凯尔盖朗热点经历过至少四次往南和往北方向的运动,这种频繁而快速的运动可能跟起源于地幔深部的地幔柱与大洋扩张脊多阶段的相互作用有关。这些结果表明,地幔柱—洋中脊相互作用等浅部的地幔对流过程可能在地幔柱和热点运动中扮演了重要的角色。

此项发现是世界首次,对认识地幔柱和热点的运动机制、地球多圈层相互作用具有重要意义。那么研究团队是如何一路过关斩将的呢?

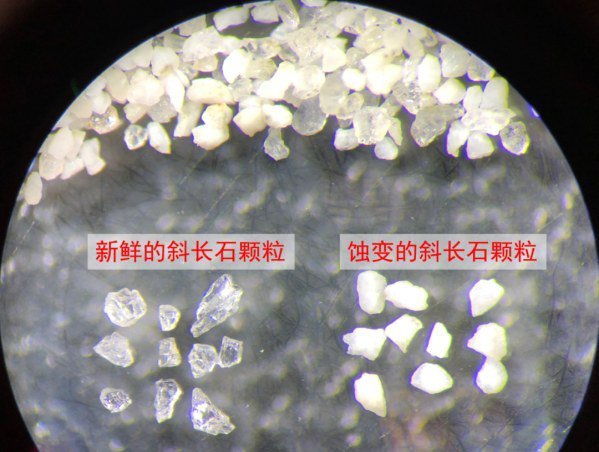

为了拿到印度洋底的神秘岩石,江强化身科研界的“淘宝大师”,从日本、美国等国的实验室“挖”来了跨越50 多年的珍贵样品。这些石头可都是 20 世纪 70 年代和 2007 年的“老古董”, 堪称“地质界的时间胶囊”。拿到石头只是热身,团队要把岩石研磨成粉,再从显微镜下挑出 0.1 毫米的斜长石颗粒。斜长石极易发生蚀变,这项工作的难度堪比在沙滩上找一粒特定形状的、最新鲜的、最亮晶晶的沙子,一个样本找一整天都是常有的事。但这样的实验,江强做了一年多!凭借耐心和细心,团队得到了宝贵的数据,最终拼凑出地幔柱动态行为的真实图景。

(记者 华南、闫语馨、赵艺、王贵雯)

科普时间

地幔柱就像从地球核心出发的“高温岩浆团”,载着滚烫的岩浆一路向上冲。如果它们原地不动,头顶的板块就会像传送带一样缓缓移动,留下一串“火山脚印”,比如夏威夷群岛的珍珠链式火山。然而本项研究发现,世界上最长的海底线性山脉的火山喷发轨迹居然分了四段变速跑!就像一辆车先飙高速,再突然刹车,最后又踩油门。这说明地幔柱自己也在动,板块运动的“传送带理论”根本解释不了!

地幔柱的“舞步”会影响板块压力,研究它的轨迹就像给地球装了个“深部运动传感器”,未来可能提前预警地震和火山喷发。地幔柱走过的路,常留下金、铜等矿产“伴手礼”。搞清它的路线,相当于拿到了“藏宝图”。此外,当年导致恐龙团灭的德干火山大喷发,很可能就是地幔柱“蹦迪过头”引发的!江强的研究或许能帮我们找到地球史上的“凶手录像带”。

!