□韩尚峰

■我校09届毕业生面临的就业形势

2009年我校毕业生人数再创新高,达到3016人。面对巨大的压力,学校认清形势,狠抓落实,做到早动员,早联系,早招聘,为我校2009届毕业生广开就业渠道。

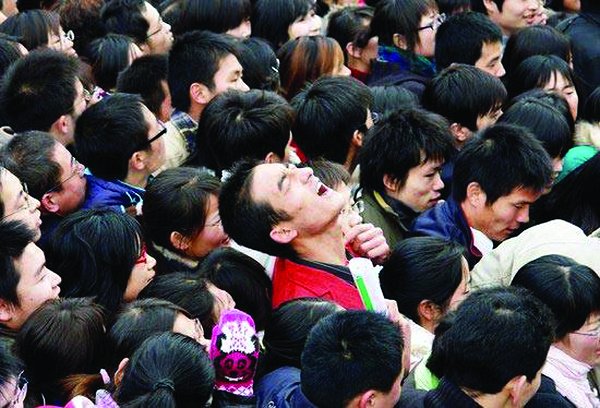

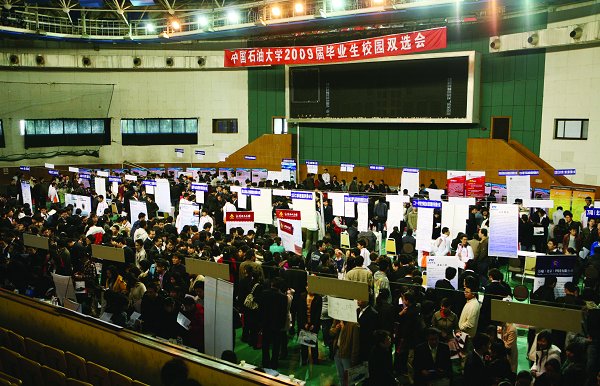

从2008年5月至今,学校针对2009届毕业生召开招聘宣讲会共60多场,其中大型招聘会4场。中石油、中石化、中海油、中化集团四大石油公司均将招聘会首站放在我校。截至目前,来校招聘的企业共有240余家,参与学生近万人次。目前,研究生就业人数498人,已超3成;本科生就业人数989人,已达6成。整体签约情况较去年同期略有上升。其中与三大石油公司签约学生总数已经达到1190人,与往年人数基本持平。

■学校及各院系针对就业所做的工作及取得的成效

近几年,学校及各院系针对学生就业做了大量卓有成效的工作,学校在2006年获北京地区高校毕业生就业工作先进集体称号,2008年首批进入北京地区示范性高校毕业生就业中心建设行列。这些成绩的取得主要得益于以下做法:

(一)学校建立了服务国家能源战略的全校促就业的工作机制。

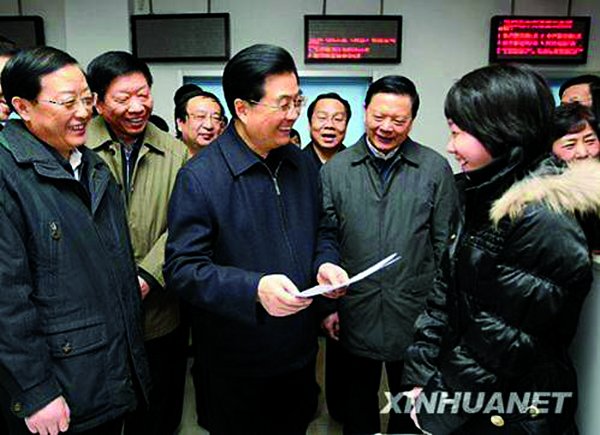

1.领导高度重视,亲自抓就业。学校把就业工作当作促进学校发展的战略任务,确保学校就业工作认识到位、领导到位、责任到位、资金到位、措施到位和服务到位。学校领导每年带队走访几十家石油石化企业,亲自主持重要招聘宣讲会,联合中石油、中石化、中海油及其下属大型企业的领导成立了教育与就业指导委员会,还聘请40家大型企业人事部门领导任大学生就业导师,与用人单位建立了良好的关系。

2.完善保障机制,全校促就业。学校把就业工作纳入可持续发展战略,把就业状况作为学校发展规划的重要参数,围绕就业工作质量的提高,出台了《关于加强毕业生就业工作的实施意见》等系列规章制度;健全了学校促就业的保障机制。

3.纳入质量工程,过程保就业。学校把就业工作纳入教学质量工程,把就业状况作为专业设置、招生计划、学科调整、学生培养等工作的重要参考依据。学校积极探索实践了“订单班”联合培养、“国际石油合作型”和研究生企业工作站等人才培养新模式,实施了招生-培养-就业的动态反馈机制,对就业率低的专业限招、停招,就业前景不好的专业缓办甚至不办,切实做到了从源头和培养的各环节促进学生就业。

(二)学校探索科学育人之道,促进学生就业能力全面发展。

学校全方位开发校内外优质资源,引导学生树立“根据国家需要就业,到基层一线建功立业”的就业观念和“艰苦奋斗、深入基层、献身事业”的就业理念,促进学生就业能力全面发展。

1.完善教育体系,提升就业教育效果。学校一直将就业指导课列为必修课,2008年增设了《职业生涯规划》选修课。学校还创办了《我为祖国献石油》就业导刊,编写了大学生就业指导手册,开通了“职前教育网络学堂”,针对不同群体进行分层次职业生涯规划和就业指导。

2.加强和改进思想政治教育工作,丰富就业教育内涵。学校将石油传统和大庆精神教育融入就业教育的全过程,邀请杰出校友、企业老总进校园演讲,在石油石化企业创建了实习和实践基地、研究生企业工作站,每年组织100余支团队奔赴油田厂矿进行就业见习和实践活动,帮助学生树立起正确的人生观和就业观。学校还联系石油企业出资设立了3000多万元奖学金,建立了13家企业育才厅,每年邀请企业老总参加奖学金颁奖典礼,增进学生对企业的认同感。

(三)提高服务意识,加强科学管理,完善了人性化就业管理服务平台。

1.拓宽就业渠道,培育就业市场,办好校园双选会。学校每年举办宣讲、招聘会百余场,接待用人单位代表近千人。就业指导部门主动走出校园,走访企业,多渠道开拓就业市场,多种途径为毕业生联系用人单位,完善用人单位数据库。

2.体现人文关怀,有针对性地开展就业帮扶工程。学校建立了毕业生就业动态管理信息系统,力争做到对就业困难群体的过程控制和指导帮扶。

3.推进信息化建设,注重就业网络特色服务。近3年,就业网每年访问量近300万次。2008年就业中心共发布校外招聘信息2270条,鼓励学生走出去,把握更多就业机会。

4.规范咨询流程,推行首问负责制。为帮助全校学生,尤其是毕业生解答就业方面的各种疑惑,就业指导中心设立就业咨询开放日,为学生提供全天咨询服务,随时接待毕业生和学生家长面对面及电话咨询,专人负责网上答疑解惑。

在学校积极推进就业工作的同时,各院系根据自身情况制定了促进就业工作的相关制度,例如工商管理学院将学生实习、就业等内容与教师工作量挂钩,数理系积极开展了“爱专业、重学业、融行业”学风主题教育和社会实践活动。

■对毕业生的建议与指导

毕业生:1.可持续发展的职业岗位一定是符合国家重大需求和石油石化行业需求的岗位;2.选择比去年招聘名额有明显增加的单位,意味着更多的就业和将来发展的机会;3.调整自身就业期望值,重点提高自身就业竞争力;4.珍惜每一次校园宣讲招聘机会;5.增强就业信心,提高抗挫折能力;6.充分发挥主观能动性,不要有“等、靠、要”的心理,走出校园,在更广阔的平台上寻找、创造机会。

在校生:1.就业或者说是职业生涯规划要从大一开始准备,对一个学校来说就业的核心竞争力就是人才培养质量,具体到一个学生来说是综合素质,很显然到毕业前再想提高就来不及了;2.珍惜订单班,抓住企业研究生工作站等好机会。