刘良才

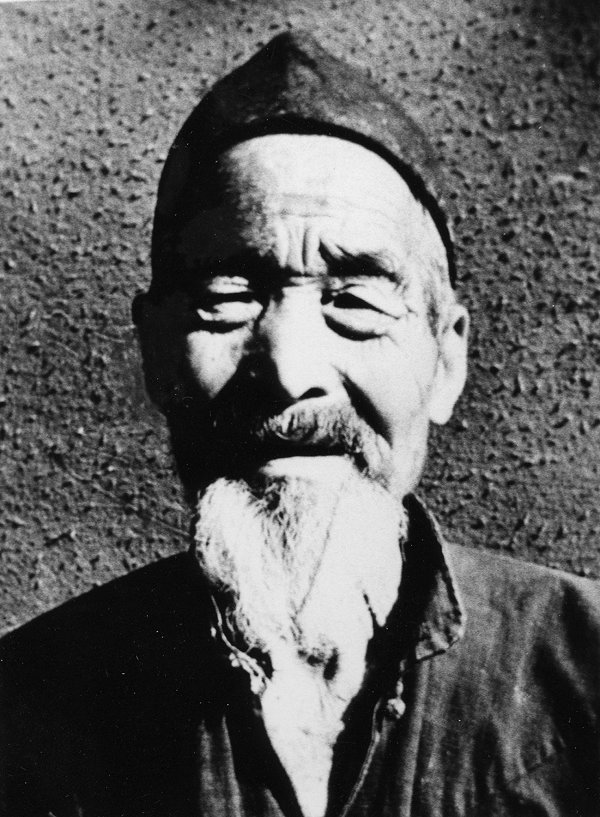

刘世厚

《共产党宣言》被誉为马克思主义的诞生证书。1848年2月,由马克思、恩格斯合著的《共产党宣言》在伦敦出版,标志着马克思主义的诞生。最初,它像“幽灵”一样在欧洲游荡,后来发展成为强大的历史潮流,风靡全球。时至今日,《共产党宣言》在全世界已译成200多种文字,共出版1000多个版本。人类所有稍大的语种文字几乎都有其译本。《共产党宣言》已成为公认的世界上传播最广的社会政治哲学著作。

在中国,第一部中文全译本《共产党宣言》是由上海的共产党早期组织成员陈望道翻译的。其后90年间,《共产党宣言》在我国共出版了十多个版本,发行了上百万册,而陈望道翻译的这一本可谓是中国共产党的“第一经”。老一代革命家曾因学习这本“经”而开蒙,把《共产党宣言》与中国革命实践相结合创建了新中国。

但是,“第一经”是何时在中国出版的?它是什么模样?这些问题在上世纪80年代还是个谜,就连译者陈望道先生也无法说清楚。因为在建国后的几十年里,一直没有发现最早的中文版本《共产党宣言》的实物。周总理生前一直关注着这本中共“第一经”的查找。在全国第一届文代会上,周总理当着代表们的面对此书翻译者陈望道说:“陈望道先生,我们都是您教育出来的。”1975年,身患癌症的周总理仍关切地询问陈望道是否找到这部首译本,陈望道遗憾地摇了摇头,周总理说:“这是马列老祖宗在我们中国的第一本经典著作,找不到它,是中国共产党人的心病啊!”

1984年,我当选为山东省东营市人大代表和政协委员。在市政协贾林志的陪同下赴广饶县视察时,县博物馆馆长颜华对我说馆里保存有一本陈望道翻译的《共产党宣言》,想请我们看一下。书拿到手,我一看封面标题竟然是《共党产宣言》,而内页的第一页又写着《共产党宣言》,显然封面出现了印刷错误。我接着翻到版权页,发现上面赫然印着“原作马格斯·安格尔斯”,“翻译陈望道”,“1920年8月出版”等字样。我在中国人民大学读研究生时,第一本专业书便是《共产党宣言》,里面的每一句、每一段都拿出来钻研背诵过,后来又从事多年马克思主义教育工作。专业敏感让我顿时眼前一亮,马上意识到弄清这本书的来历将有非同寻常的意义,因为它极有可能就是《共产党宣言》最早的中译本。

当时那本书因为经常在很不科学的条件下展览,已几乎散架,纸张变得焦脆,封面颜色也褪了。我和东营市文史委的同事们怀着兴奋又急迫的心情,当即向山东省领导作了报告,当时的省委副书记兼省长李昌安亲自批复了我们“加强调查研究和保护”的建议。随后我们又报告了中共中央编译局,组成了由石油大学、中共中央编译局、东营市政协和广饶县同志参加的联合调查组,围绕着该书的版本、传播、保存和征集等,到广饶刘集村召开老农调查会,赴济南、上海、北京访问知情人,查阅历史档案,开展了广泛的调查和深入的考证工作。鉴定的结论表明,它确实就是那本苦寻不得的首版《共产党宣言》,出版时间比已发现并保存在中国革命博物馆的浅蓝色封面的“再版”本早了一个月。

在考察走访这本被广饶县刘集村民们称作“大胡子书”的传承经历时,我们渐渐梳理出了一个可歌可泣的传奇故事。

此书最早由济南早期共产党员张葆臣阅读和保存,1925年大革命热潮中传到女共产党员刘雨辉手里,1926年春节刘雨辉把此书带回故乡广饶县刘集村,送给刚成立的刘集党支部。支部书记刘良才把它作为教材,带领全村党员和群众学习。因为该书的封面印有马克思的肖像,农民们亲切称它为“大胡子的书”。

大革命失败后,国民党屠杀共产党人,刘良才被捕前把此书交给支委刘考文。良才不久惨遭杀害,刘考文也被敌人追捕。考文被捕前把此书又转移给了党员刘世厚保存。从此,此书便在刘世厚家里东藏西藏,躲过了八年抗战和解放战争的屡次劫难。最严重的一次是在1941年1月18日,日伪千人“扫荡”刘集村,烧房500多间,杀人83口,制造了骇人听闻的“刘集惨案”。当时,刘世厚已逃离出村,但当他看到火海将吞噬他的家舍时,便冒险潜回从房壁中救出了此书。一直到解放后,他才把此书取出,重新装订,放进小漆匣,精心保存起来。他始终把此书作为对牺牲战友的纪念和崇高信仰的寄托。1975年,84岁的刘世厚老人把自己用生命保存下来的这本中共“第一经”捐献给了县博物馆。

我据此撰写的调查报告和纪实文章《一本<共产党宣言>的传奇》在《瞭望》、《新华文摘》上发表后,被18家报刊转载,大型电视文献记录片《共产党宣言》也请我讲述了这个传奇故事。近期在庆祝建党90周年之际,许多媒体也找到我采访、报道。这本中共“第一经”,不仅在研究马克思主义在中国的传播史、中共党史以及毛泽东思想发展史等领域有重要的科学价值,而且本身就是一曲用鲜血和生命谱写的传承革命信仰的赞歌,是一部对后来人进行革命传统、革命信仰教育的绝好教材,是我们中国共产党人的传家之宝。