阎子元

贾皞

刘长亮

赵炎

杨光华

华泽澎

张一伟

张嗣伟

李云鹏

李秀生

罗维东

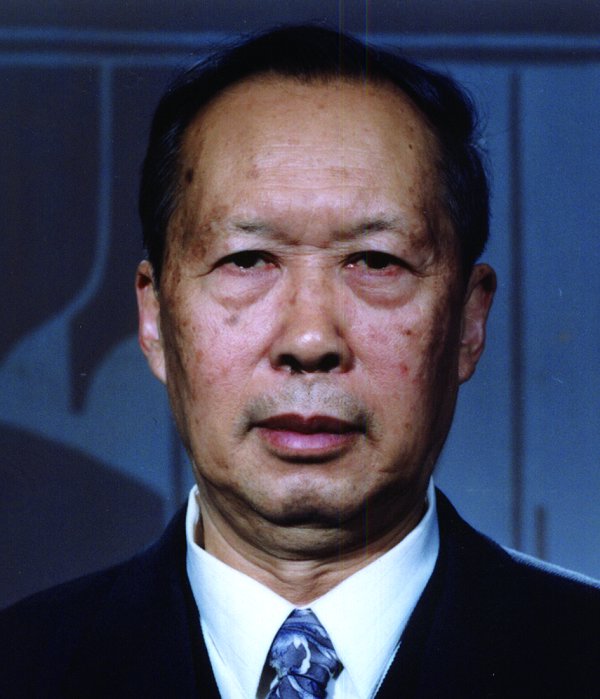

阎子元(1954年初出任北京石油学院第一任院长;1956年至1963年担任学院党委书记兼院长):

党和政府之所以非常关怀和重视石油工业的发展,就是由于石油在整个国民经济的发展中有着极其重要的地位,我们加快培养更多的石油高等专门技术人才,对于我国石油工业的发展乃至整个国民经济的发展有着极其重要的意义。

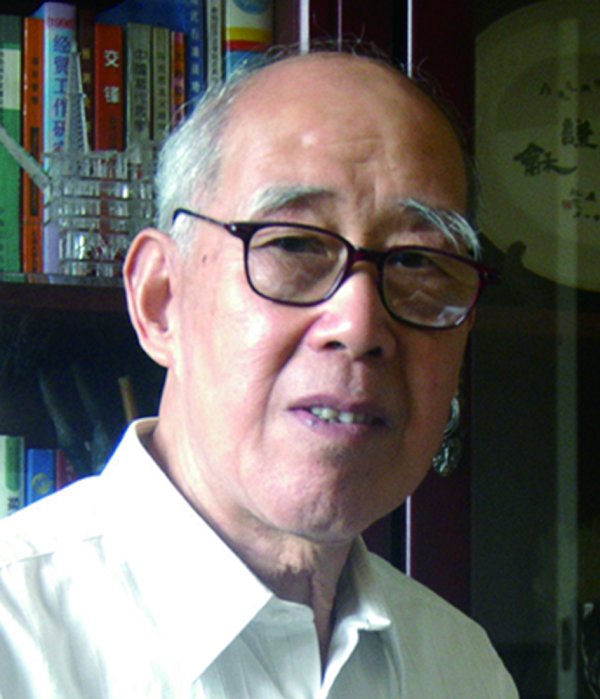

贾皞(1953年至1956年担任学院第一任党总支书记,1956年至1970年历任党委副书记、副院长、代院长):

石油高校学生从入学之日就基本确定了职业方向,即作为石油后备人才攻读石油工程技术。4年的大学生活是在课堂上学习科学理论;下石油厂矿参加生产实习,熟悉石油生产过程,接触石油工人师傅,是在实际中学习。他们把培养职业感情、学习实际技术与树立革命人生观和科学世界观融合在一起,潜移默化受到学石油、爱石油、献身石油的精神教育。学校活动与社会活动也都渗入了石油的艰苦创业精神,不怕苦、以苦为荣的奉献精神,“两论”起家、实事求是的科学精神的教育。

刘长亮(1963年至1970年任学院党委书记):

北京石油学院不断加强热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的教育,加强为献身石油工业而艰苦奋斗的思想教育,积极树立先进典型;我们强调学校必须以教学为中心,要求思想政治工作落实在教学上,不断促进教学质量的提高;我们注意加强党的思想建设和组织建设,积极在教师学生中发展党员,努力建设一支优秀的师资队伍,培养德智体全面发展的专门人才。

赵炎(1979年至1984年任华东石油学院党委书记):

教师在传授知识的同时必须十分重视向学生灌输爱国主义、集体主义思想,坚持教书育人,以自己的一言一行,给学生树立榜样。因此,教师必须具有社会主义觉悟,热爱社会主义祖国;身教重于言教,有良好的教风,为人师表,尽职尽责,思想道德素质应该成为教师精神文明的核心和标准;业务上要不断学习进步、不老化、不落伍,善于学习补充新理论、新内容。

杨光华(1965年起任北京石油学院副院长,1979年至1992年历任华东石油学院院长、石油大学校长):

无论是在北京石油学院的创建初期,还是在迁校东营办学的年代里;无论是参加石油会战和厂矿建设,还是亲自动手参加校园建设的劳动,都体现出我们师生有着艰苦奋斗的优良传统,有一种自力更生、艰苦创业的精神。在参加大庆石油会战时,从年迈的教授到20来岁的学生,与大庆石油工人一样,战斗在冰天)地里,不叫苦,不怕累;学校在北京时,师生自己动手修建了红旗操场和青年园,自己种树,绿化校园;迁校山东后,又参加了创办炼油厂、机械厂、仪表厂和农场的工作,以及修路、植树等多项劳动。就是在极其艰难的情况下,学校坚持了下来,仍然坚持招生,这就是了不起的,如果没有艰苦奋斗的优良传统,是很难想象的。

华泽澎(1984年起任华东石油学院党委书记,1988年任石油大学常务副校长兼石油大学(华东)校长、党委书记,1992年至1994年任石油大学(北京)党委书记):

石油大学伴随着中国社会的变革和石油工业的发展,在困难中成长,在曲折中前进,走出了一条艰苦创业、开拓进取的办学之路,培育和形成了“实事求是,艰苦奋斗”的优良校风和“勤奋、严谨、求实、创新”的优良学风。这是我校的精神动力和多年积累的宝贵财富,凝聚着全校师生员工的艰辛和努力,是继续前进的可靠基础。

张一伟:1989年任石油大学(北京)党委书记、校长,1992年至2005年任石油大学校长。

时代对知识人才的培养和要求有了很多新的内容,要求他们的知识面更加宽广,要求他们竞争和创新意识迅速增强,要求他们的人文素质、思想境界进一步提高。因此,首先学校各级领导和教师在思想中要更新观念,才能培养出适应时代的高素质、高水平的人才,所以,“更新观念,提高教育质量”,是我校的主要矛盾。有了新的观念,就会明确需要什么样的干部队伍和管理机制,需要什么样的师资和怎样建设师资队伍;有了新的观念,就知道如何调整学科结构,安排好数量结构;有了新的观念,就会解决人才培养模式和手段落后等问题,明确应从哪些方面提高学生的培养质量。

张嗣伟(1994年起先后任石油大学(北京)校长兼党委副书记、石油大学校务委员会副主任):

为了适应工程教育与科学研究以及工业生产一体化的发展趋势,学校必须充分发挥教学、科研和社会服务这三大职能并处理好这三者的关系。教学工作是学校经常性的中心工作,但是没有高水平的科研作基础就没有高水平的教学,也就培养不出高质量的人才。一所理工科重点大学要想在社会上更好地发挥作用并获得更高的声誉,还必须努力将其高水平的科研成果转化为生产力,使之在发展高新技术,开发新产品、新工艺和新产业中发挥重要作用。而要想做到这一点,关键是教师必须牢固树立科研为生产服务的观念,并善于发挥高校的优势,找准和企业生产的结合点,正确处理好高校与企业的关系,从而达到优势互补、相互促进、共同提高的目的。

李云鹏(1994年至1998年任石油大学(北京)党委书记,1998年任石油大学(北京)校长):

近年来,我校在拓宽学生专业知识,增强学生动手能力的同时,特别加强了学生学石油、爱石油、献身祖国石油事业的教育,加强了树立崇高的理想与事业心的教育,加强了到基层去、到边疆去、到艰苦的地方去、到祖国最需要的地方去的教育。如果说我们培养出来的人,都是高素质、高水平、高层次、高质量的,那么一个重要的体现,就是有一大批立志报国的好青年,他们响应祖国和人民的召唤,志愿奔赴石油工业建设第一线,到边疆去、到石油工业最艰苦的地方去。

李秀生(1992年起任石油大学(华东)党委书记兼校长,1998年3月任石油大学(北京)党委书记,2002年至2005年任石油大学(北京)党委书记兼校长):

二十一世纪的石油工业,吸引更多优秀人才的加盟是实现中国可持续发展油气资源战略目标的关键。解决新世纪石油工业的人才问题,需要企业和石油院校的良性互动。企业要树立正确的人才观,就是将企业追求价值最大化与员工实现个人价值最大化更好地结合起来,形成一种良性互动,通过事业、体制、机制、文化四个要素的优化集成,导入市场价值,链接企业目标,凝聚职业精神,形成一套提升企业人才竞争力的新理念:让事业吸引人才,让体制适合人才,让机制激活人才,让文化凝聚人才。

罗维东(1994年任石油大学(北京)副校长,1999年至2002年任校长)

石油大学经过几十年的发展和几代人的努力,建立起了一系列直接为石油生产、经营服务的石油主干学科专业,造就了一批石油主干学科的教师队伍和学术骨干,培养了成千上万石油学科的专门人才。“石油大学”这块金字招牌的含金量主要集中在“石油”这两个字上,这是石油大学几十年积累起来的宝贵财富,是石油大学的鲜明标志,也是石油大学的历史优势,是绝不可丢弃的。