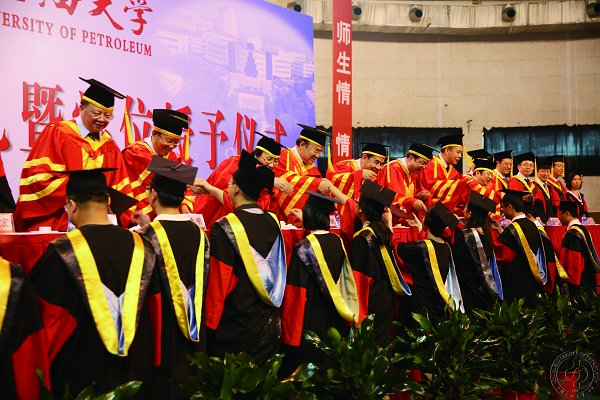

又是一个收获的季节,校领导为毕业生授予学位。

在六十年的办学历程中,中国石油大学与国家石油石化工业同行,培养和输送了20余万名优秀专门人才,被誉为“石油人才的摇篮”,也形成了以“提高人才培养质量,服务国家重大需求”为核心的教育价值观和人才培养思路。20世纪90年代中期,学校明确提出“人才培养质量是学校生命线”的理念,坚持以育人为中心,坚持人才培养质量第一,这一教育理念也对我校以后的人才培养及办学理念产生了积极而深远的影响。在学校第九次党代会上,“质量立校、特色兴校、人才强校”被确立为学校的办学理念。

近年来,学校始终把人才培养作为学校的根本任务,强化质量、特色、精品意识,面向国家重大战略需求,服务学生个性化发展要求,因材施教,围绕培养高素质专业技术人才和创新人才,深化教育教学改革,创新人才培养模式,人才培养质量稳步提高,特色日趋明显。

截至目前,中国石油大学在校全日制本科生7000多人、硕士和博士研究生5000多人、留学生700多人,在校生人数近14000人,已形成研究生教育、全日制本专科、成人教育、远程教育和继续教育多层次、较完整的人才培养体系。学校现有26个本科专业,覆盖了勘探、开发、炼油、销售等整个石油生产过程,9个专业被评为教育部特色专业。近10年来,学校获国家和北京市教学成果奖22项。卓越班、创新班、订单班、全英语硕士项目,为学生的成长成才提供了广阔的平台;课外科技创新、社会实践、校园文化活动,促进了学生的全面发展。毕业生受到社会和用人单位广泛好评,近三年毕业生就业率一直保持在97%以上,学校成为首批50所全国毕业生就业典型经验高校之一。

近年来,学校对优秀学生的吸引力不断提升,生源质量逐年提高,培养结构不断优化。学校瞄准培养优秀工程技术人才和石油领军人才的目标,坚持内涵发展,通过实施“三级质量工程”加强教学管理,在“本科教学工程”、实验实践教学、教学管理与教学质量监控等方面取得了突出成绩。2006年,学校以“优秀”的成绩通过教育部本科教学工作水平评估。

学校坚持多样化、个性化培养模式改革,极大地满足了企业的人才需求和学生的个性化发展需要。2007年,学校建立“创新计划实验班”;2009年,学校启动“全英语教学国际班”;2010年,学校开启“卓越工程师计划”,开始建立“卓越计划班”。

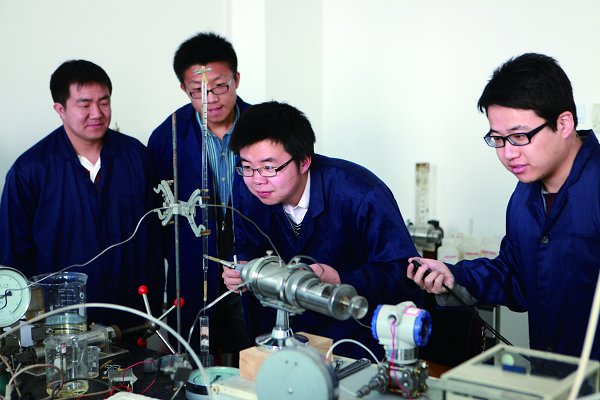

学校重视学生实践能力培养,大力支持和积极引导大学生参与科研训练项目立项、科技竞赛等科技创新活动,并获得多项奖励,学生的科技创新能力全面提升。自2005年学校启动“大学生科技创新行动计划”以来,石大学子在国内外各类科技创新大赛中取得了多项优异成绩。

学校不断深化研究生培养机制改革,加快发展专业学位研究生教育。2010年,教育部批准学校在地质工程、石油与天然气工程、化学工程等三个工程领域开展专业学位研究生教育综合试点工作,突出人才培养的综合性、创新性、职业性、国际化。在2013年5月教育部组织的改革试点验收中,三个领域的改革试点成果均被评为优秀。

学校积极开展留学生教育。目前,学校有来自40多个国家和地区的留学生700多名,赴日本、俄罗斯、阿联酋等国家攻读硕士、博士学位的公派和校企联合培养的留学生近300人。同时,学校还通过开办国际合作班等人才培养新模式为我国石油企业海外战略的实施提供坚实的人才支撑。

盘点

教育部特色专业:

地质工程

化学工程与工艺

市场营销

油气储运工程

石油工程

机械设计制造及其自动化

应用化学

勘查技术与工程

自动化

国家级精品课程:

沉积岩石学(主讲教师:朱筱敏)

采油工程(主讲教师:张士诚)

石油地质学(主讲教师:柳广弟)

油矿地质学(主讲教师:吴胜和)

国家级双语教学示范课程:

运筹学(主讲教师:张宝生)

信息科学概论(主讲教师:陶果)

国家网络精品课程:

油层物理(主讲教师:杨胜来)

石油地质基础(主讲教师:朱筱敏)

全国优秀博士学位论文:

泥页岩井眼力学稳定理论及工程应用(作者:邓金根)

水合物法分离气体混合物相关基础研究(作者:孙长宇)

含蜡原油流变性与蜡晶形态、结构及原油组成间关系研究(作者:高鹏)

油水混合液物性及流动规律研究(作者:王玮)

水平井旋转射流冲砂洗井机理与参数研究(作者:宋先知)

全国优秀博士学位论文提名:

FCC汽油加氢改质新型催化剂及工艺研究(作者:范煜)

高抗挤套管设计及其应用理论研究(作者:严泽生)

北京市西北部典型地区大气颗粒物中有机物的分布及源解析(作者:周家斌)

柴油碳烟催化燃烧担载过渡金属氧化物催化剂的研究(作者:刘坚)

基于虚拟偏移距方法的转换波保幅叠前时间偏移研究(作者:张丽艳)

基于反问题方法的输油管道过渡过程监测控制技术研究(作者:才建)

新型挡板流化床气固流动与混合特性的研究(作者:张永民)