①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

提高采收率研究院作为学校的二级行政单位,成立于2011年11月23日,是在2002年4月成立的提高采收率研究中心基础上,由油田开发地质、油田开发工程、油田化学、应用化学等多学科融合而成。主要研究方向包括:EOR地质工程与油藏工程、化学驱理论与技术、CO2地质封存与驱油技术,形成了物理模型开发与驱油模拟实验、油藏建模与数值模拟研究、油田化学剂开发与测试分析三个研究平台。

研究院依托学校油气田开发工程、化学工程与技术和开发技术等国家级重点学科和“211工程”重点建设学科,具有雄厚的人才与设备资源支撑。研究院现有教职工27人,其中专职科研教师16人,兼职教授7人,实验员1人,办公室职员1人,辅导员2人。职称结构为:教授、研究员15人,副教授、副研究员4人,讲师、工程师4人;从事科研工作的23位教师中,学位和专业结构为:博士学位22人,占科研教师总数的95.7%,占研究院教职工总数的81.5%。科研教师从事的研究工作涉及开发地质、油藏工程、油气田开发、采油工程、流体力学、渗流力学、应用化学、胶体与界面化学等。

研究院从事提高采收率研究,在聚合物驱、化学复合驱、调剖堵水等领域主持承担了“863”、“973”、国家重点攻关项目、省部级重点科研项目,取得了一批重要成果,形成了一些创新性研究思路;立足于石油科技及相关学科领域前沿,针对我国油气田开采中的重大科学与技术问题,开展创新性应用基础研究和超前技术研究,为解决油田生产中的技术问题提供咨询与服务。研究院逐步成为高水平科学研究、高新技术开发、高层次人才培养于一体、特色鲜明的提高油气采收率研究基地。

近几年,研究院与大港油田、延长油田研究院、中国石油三次采油重点实验室、吉林油田等单位联合建立了实验室,对进行仿真物理模型设计制作化学驱、蒸汽驱、CO2驱物理模拟,新型驱油剂开发与性能测试调剖堵水应用技术开发与模拟,酸化压裂液性能改进与评价高温高压稠油降粘剂性能评价等研究提供了良好平台。研究院购置了先进的仪器设备,拥有实验设备200多台(套)。

研究团队长期从事提高采收率应用基础研究,近年来承担了国家级、省部级80多项高级别课题,取得了一批重要的研究成果,进一步完善了相应理论,并形成了一系列创新性的研究思路,在油藏描述、化学驱、CO2驱、低渗窜逸控制机理与技术方面具有深厚的积累。

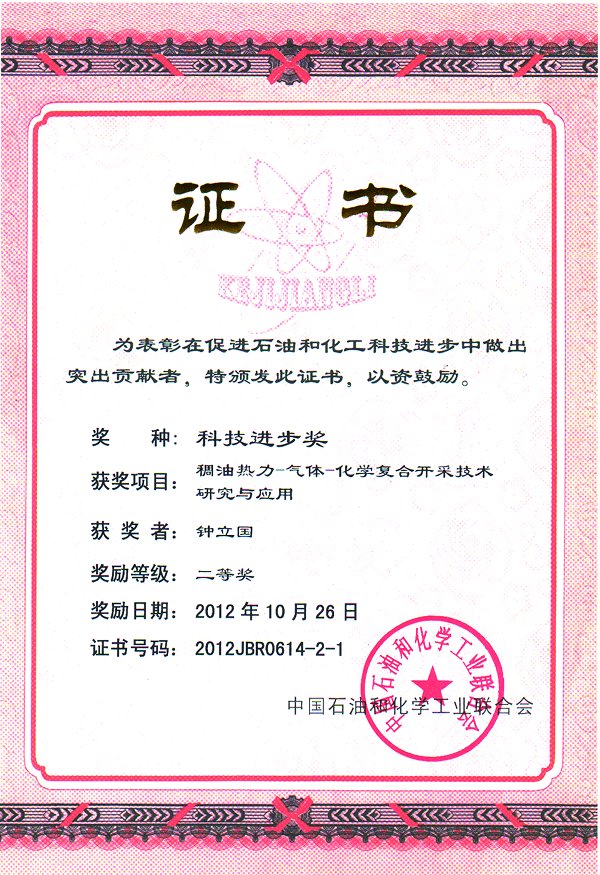

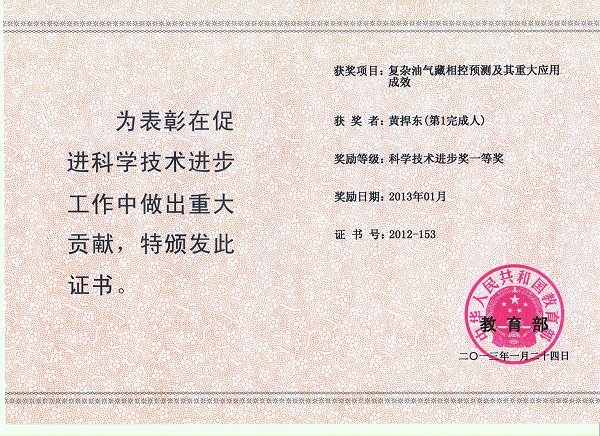

近5年来发表论文约260篇,其中被三大检索收录100余篇,在SPE及其它国际会议发表论文50余篇,出版学术专著11部。近年来,获得国家科技进步奖3人次,部级一等奖10人次,部级二等奖10人次;获得专利23项(发明专利14项,实用新型专利9项),获得软件著作权21项。油藏开发地质理论与油藏描述、提高采收率油藏工程应用技术、提高采收率物理模型制作与应用技术、化学驱技术、酸化压裂与储层改造技术、CO2驱扩大波及体积应用技术、稠油降粘及热采技术等成为研究院的优势技术。

研究院不断推进研究生国际化教育战略工作,积极与国外政府组织及石油企业开展了多个领域的多项合作,并相互派送留学生,大力支持优秀学生出国参加学术会议和交流。目前,研究院已与多所国外石油专业顶尖大学建立了合作和交流关系,包括美国斯坦福大学、德州农机大学、怀俄明大学、加拿大阿尔伯塔大学、卡尔加里大学和挪威卑尔根大学,拟与美国密苏里科技大学成立EOR联合实验室。

此外,围绕“CO2埋存与提高采收率技术”国际研究热点,研究院承担了中国与欧盟政府间合作(2006-2008年)、中国与英国政府间合作(2007-2010年)、中国与澳大利亚政府间合作(2010-2012年)、中国与意大利政府间合作(2010-2012年)等项目,这些项目的开展为研究院师生提供了充分的国际交流合作平台。

研究院师生积极参加国际学术交流会议,自2011年来,已有多人次赴美国、加拿大、日本、香港等地参加学术交流会议,并承办多项国际会议,部分老师还经常作为特邀专家参加国际会议。

图注:①研究院举办世界石油新形势下的提高采收率科学与技术学术报告会;②召开第二届学术委员会会议;③教学实验设备;④研究院召开第四届第一次教代会;⑤与国外来访者座谈;⑥⑦科研成果丰硕;⑧学生在进行科研实验。