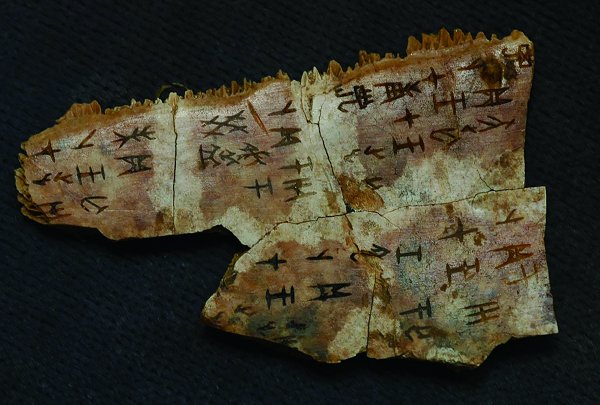

甲骨文骨片

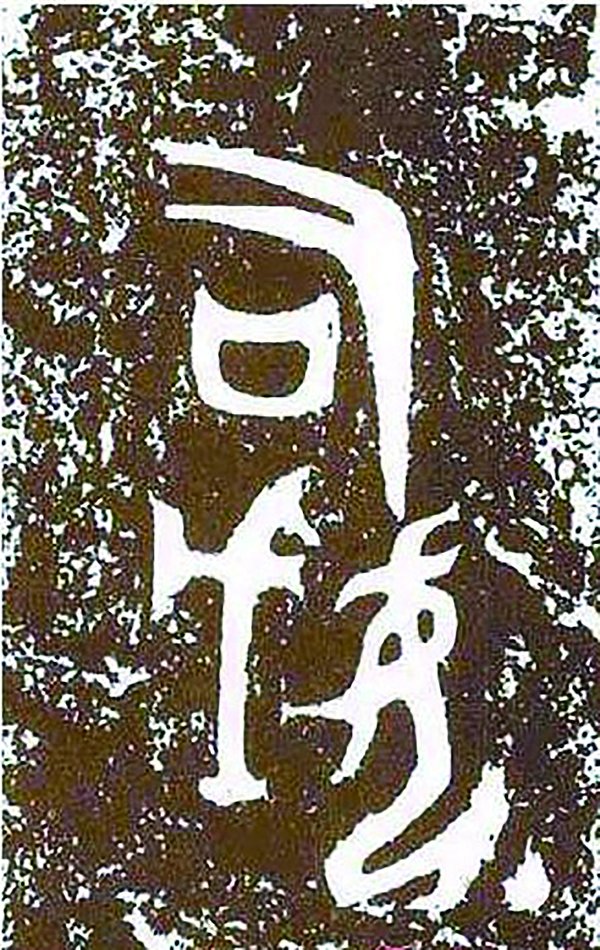

司母戊鼎及铭文

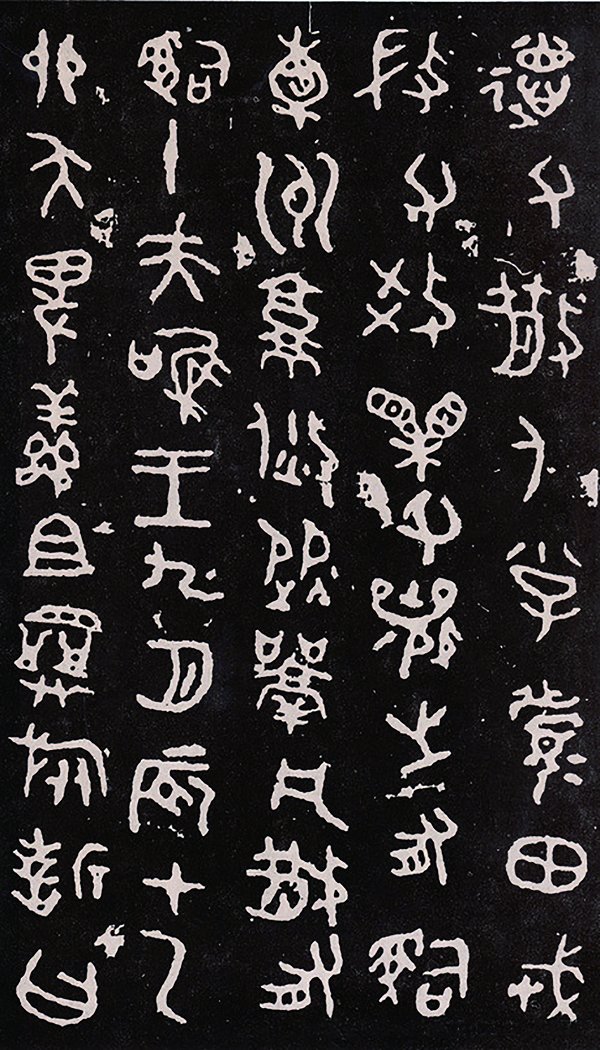

散氏盘及铭文

汉字,以一种永恒的姿态,穿越历史时空,俯瞰沧海桑田。它是华夏文明的符号,是中华文化永恒不灭的火种。了解汉字产生、演变、传播的历史,便如同徜徉在悠久的历史文化长河中。日前,中国石油大学与河南省文物局、中国文字博物馆共同主办了“汉字进校园中国石油大学展”。本报今日特别刊发展览部分内容的相关介绍,与大家一起走近甲骨、钟鼎,感受神奇汉字起源之初的无穷魅力,体会中华传统文化的博大精深——

在人类漫长的历史发展长河中,古埃及的象形文字、古巴比伦的楔形文字、古印度河流域的原始文字和中国的甲骨文共同形成了世界四大古文字体系,可唯有中国的汉字穿越时空,生命延续至今。

汉字,是传承中国文化的载体,它忠实记录了中华文明的悠久历史。中国正是因为有了朝夕相伴的汉字,才为中华文明保存了火种。那么这种神奇的文字是如何产生的呢?

字法自然

关于文字的起源,在中国古代流传最广的就是仓颉造字的传说了。传说仓颉是黄帝的史官,奉黄帝之命创造汉字。在古代画像中,仓颉长了四只眼睛,说明他具备了超出常人的观察力,他看到鸟兽的爪迹蹄印各不相同,于是很受启发,造出了许多象形文字,流传人间。古书上说,在仓颉造出文字的那一刻,“天雨粟,鬼夜哭”,天上落下谷子,鬼在夜间哭泣,这是一个惊天动地的神话,说明古人一旦掌握了文字,便会产生惊天动地的力量,使天地都为之变色。实际上,仓颉只是一个传说中的人物,他是否存在,学界亦有争论。因此文字的起源,需要借助考古发掘来揭开神秘的面纱。

近几十年来,我国的考古事业蓬勃发展。在我国遍布南北的新石器时代遗址中发现了陶器上的刻划或彩绘符号,另外还包括少量的刻写在甲骨、玉器、石器上面的符号。这些符号既有形象的图画,也有抽象的记事成分,还有大量表示数字的符号,它们的发现为解释汉字的起源提供了重要的依据。

考古学家们根据考古地层剖面以及文化堆积来判断一些刻画符号的产生时代。从考古发现来看,在裴里岗文化时期,也就是距今约八千年前,已经出现了刻画符号。到龙山文化时期,有学者认为文字已经产生。龙山文化之后有一个短暂的下七垣时期,相当于夏文化,这一时期也发现有刻画符号。此后便到了商文化时期,这一时期产生了甲骨文。

甲骨记事

我们今天所能见到的可以识读的最古老汉字,是甲骨文。

甲骨文是我国已发现的古代文字中时代最早、体系较为完整的文字。它主要是指安阳殷墟甲骨文,是晚商时期刻写在龟甲兽骨上的文字。它与古埃及、古巴比伦和古印度河流域的原始文字并称为世界四大古文字。但只有甲骨文几经变化,成为今天的汉字,是世界上硕果仅存的表意文字。

安阳殷墟是中国历史上第一个有文献记载并为甲骨文和考古发掘所证实的商代晚期的都城遗址,而甲骨文作为其中最重大的考古发现,使我们有机会触摸那段尘封已久的历史,体会我们祖先的生活形态,感受中华民族丰厚的历史记忆与文化积淀。

在殷墟,先后发现了约13万片的刻辞甲骨,记录了商代社会生活的方方面面,比如天文、地理、军事、政治、科学等多方面的信息,为研究商代社会提供了非常珍贵的历史资料。

在很多刻有甲骨文的骨片上,能够看到清晰的钻凿孔,这些都是当时商王占卜时留下的印记。他们在占卜的时候有十分严格的程序:首先,占卜一般由专门的神职人员来进行,这些人被称为“贞人”。他们在选好的龟甲或是牛胛骨的背面凿一些排列整齐的小圆孔,圆孔的旁边再凿一条长槽,然后把燃烧的木炭放到里面进行燃烧。骨头受热以后,正面就会随着“卜、卜”的声音出现裂纹,商王根据裂纹的走向来判断吉凶。最后由贞人负责把占卜的过程和内容锲刻在骨片上,这样就形成了甲骨文。

在甲骨文未发现之前,人们对商代的了解主要是通过一些古书,比如司马迁所著的《史记·殷本纪》,但是《史记·殷本纪》中对商代的描写是非常少的,最主要的就是仅有的一份商王世袭谱,上边记载了从商代的祖先成汤到帝辛所有世袭的过程。甲骨文被发现之后,印证了商代是确实存在的,著名学者王国维通过对甲骨卜辞的考释,成功释读了商王朝历代商王及其先公的庙号。他将这些庙号按称谓的先后排列起来,从而得到了一份商王世袭谱。

当时的甲骨文可分为两部分:一类是占卜性刻辞,另一类是记事性刻辞。其中大部分为占卜性刻辞记录,主要是“问”,所记事情未必都要发生。还有少部分是记事刻辞,所记事情是已经发生的。专家把这些刻辞的内容分为了十四个大项,一百多个小项,主要是一些有关卜用甲骨贡纳、征取、整治和收存手续的记录。

甲骨文目前可识可释的大约有1500个单字,它不但充分反映了社会生活的方方面面,并且已经运用了六书中象形、会意、形声、指事、转注、假借的造字规则,反映了古代先民的智慧和中国文字独特的魅力。

钟鼎千秋

数千年来,中国文字不断变化,各种文字载体记录着中国文字的发展脉络。其中,钟鼎文是商周时期铸刻在青铜器上的文字的总称,又称作金文、吉金文,它大约起始于商朝,直到战国时期,共有1200多年的历史,在众多先秦文字中,占有重要的地位,其字体变化更加多样,具有鲜明的时代特征。

商代是中国青铜器铸造的一个高峰。最具代表性的就是国之重器——司母戊鼎(近年来又有研究认为应为“后母戊鼎”)。鼎,最早是用来蒸煮食物的炊具,随着社会生产力的提高,逐渐变为身份和地位的象征。司母戊鼎铸造于商代晚期,是世界上已发现的最大的青铜鼎。大鼎通高1.33米,长1.66米,重875公斤,鼎腹内壁上铸有“司母戊”三个字。“戊”是鼎主人的庙号,也是商王武丁的妻子,专家认为此鼎可能是商王祖庚为祭祀自己的母亲戊而铸造的。此鼎龙纹盘绕,鼎身附有夔龙纹,鼎足饰有兽面纹,鼎耳饰有虎吃人头纹,是商王朝至高无上的权力的象征。我们可以从鼎的规模感受到3300年前商代铸铜工艺的卓越。

金文穿过商代的岁月长河,到了西周时期,其字的形体略承商代金文之风。西周的金文无论从数量上还是内容上都达到了金文的极盛时期,也是青铜器制作过程中的又一高峰。被誉为“晚清四大国宝’的四件重器大盂鼎、毛公鼎、虢季子白盘、散氏盘都是这一时期的代表。其中,“散氏盘”的铭文长达三百五十字,这在西周金文中十分少见。它结构奇古,线条圆润而凝炼,因取横势而重心偏低,故愈显朴厚。字体浇铸感很强烈,线条的厚实与短锋形态拙朴、拙实、拙厚、拙劲,使我们感受到一种斑驳陆离、浑然天成的美,表现了浓重的金石韵味,因此在碑学体系中,占有重要的位置。

从商代、西周、春秋战国的青铜器铭文中,我们可以大致了解到金文的演变过程。商代晚期和西周前期的金文字形,象形性较强。西周金文的形体,大体沿袭商代晚期金文的书风。到穆王以后,字形逐渐趋于整齐方正。恭、懿诸王以后,变化剧烈起来,笔画由粗变细,进一步线条化。春秋战国时期金文形体随意,出现艺术性与图案化的字体,如鸟虫书等书。

解字传文

汉字是中国教育中的重要内容。中国系统的教育始于周代,当时贵族子弟八岁进入官学读书,而普通百姓的孩子则不得入学,所以春秋时期的孔子开办私学,打破了学在官府的惯例。当时的儿童主要学习“六艺”:礼、乐、射、御、书、数,都要以识字为先。历史上第一部有文献可考的汉字教材是《史籀篇》,现存最早的汉字识字课本是西汉史游所撰的《急就章》。此后两千多年中,汉字教材出现了很多,较有影响的有《千字文》、《三字经》、《百家姓》,民间称“三百千”。

我国自西汉以来就出现了字书,字书就是解释汉语单字或词语的工具书。按照古代字书的不同功能,可以分为四大类,即文字类、音韵类、训诂类和词典类。

文字类字书重在研究字形,考求音义。比如《说文解字》,就是按形体偏旁分部首编排的字书。

音韵类字书重在分辨字音,依韵列字,并说明字义。李登的《声类》是我国古代最早的韵书。《唐韵》为唐朝音韵学家孙愐撰,对字义的训释,既繁密又有出处、凭据,对字体的偏旁点画也极考究,使得韵书更加具有字典的性质。

训诂类字书重在讲解词义,解释名物。其中最著名的是《尔雅》。《尔雅》是我国古代第一部训诂书,也是我国第一部词典。“尔”是近的意思,“雅”是“雅言”;“尔雅”就是使语言接近于官方规定的语言。

汉字的研究成果为汉字教育和汉字文化的传播做出了重要贡献。此后,印刷术的发明、汉字计算机键盘输入技术的发明等,则为汉字的进一步传播提供了必不可少的技术保证。汉字,这一人类智慧的结晶、世界文明的瑰宝,至今依然闪耀着璀璨的光芒。

(本文据中国文字博物馆资料整理)