1953 年,北京石油学院在一片荒芜中诞生。广大师 生积极参加建校劳动,用双手建起了“建校大道”、“劳动 广场”等场所。

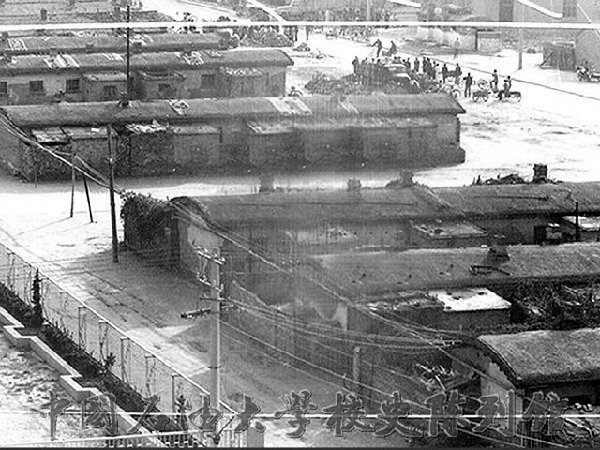

1969 年,北京石油学院迁校东营,在极其困难的条件 下维系了石油高等教育濒临中断的链条。这是当时师生 们亲手盖起的“干打垒”校舍。

今天的中国石油大学,已成为京北军都山下最富活力的风景。

□本报记者 文永红

55年的风雨历程,55年的艰辛探索,55年的执著追求,成就了中国石油大学今天的辉煌。每一位石大历史的亲历者、参与者和见证者,都不会忘记初建时创业的艰辛,不会忘记发展中经受的挫折与坎坷,不会忘记是改革开放的关键抉择带给我们重新崛起的动力和希望。

1953年,为支持新中国的经济建设和石油工业发展,北京石油学院应运而生,开创了新中国石油高等教育的先河。虽然建校之初办学条件异常艰苦,师生们边建校边工作边学习,艰难地走过了那段难忘的岁月,但北京石油学院就像一粒孕育着希望的种子,在师生们的精心呵护下,开始生根发芽,茁壮成长。1960年,学校跻身全国重点高校行列。

由于历史的原因,1969年,学校迁至山东东营,更名华东石油学院。迁校是痛苦的,不仅造成了人财物的巨大损失,而且遭遇重新建校的重重艰难。当时所有校舍仅是只有40000平方米的“干打垒”土房,没有实验室、图书馆和运动场。但面对困难,师生们没有退缩,而是自力更生、艰苦创业,硬是在盐碱滩上艰难地把学校再建了起来。

1978年,党的十一届三中全会胜利召开,实现了建国以来我党历史上具有深远意义的伟大转折。改革开放的春风拂过神州大地,国家建设进入新的发展轨道。华东石油学院也经过“文革”的洗礼,凤凰涅槃,重新焕发出生机与活力。为适应学院发展的新需要,1981年,学院在北京石油学院原校址上成立北京研究生部。1984年,北京研究生部在昌平建校,学校形成两地办学新格局。

1985年,《中共中央关于教育体制改革的决定》颁布实施,高等教育领域开始探索改革。改革带来了活力,也带来了动力。学校在改革发展中迎来了重大转折,1988年更名“石油大学”。石油大学(华东)继续巩固提高,石油大学(北京)加速建设形成办学实体,并在1989年恢复招收本科生。这在我校办学史上具有里程碑意义,它标志着石油大学(北京)独立办学的开始。

党的十四大后,我国进入了建立社会主义市场经济体制的新阶段,有力地推动了高等教育体制改革。1993年,《中国教育改革和发展纲要》颁布。学校抓住机遇,在原中国石油天然气总公司的支持下顺利完成“九五”“211工程”的立项和建设任务,并在1997年正式进入国家“211工程”首批重点建设高校行列,学校在“文革”后再度崛起,成为高等教育不可或缺的重要力量。

1999年,高等教育改革进一步深入,招生规模开始扩大。我校顺势而为,经过几年的跨越式发展,到2004年学生人数已超万人,全日制本科生与研究生的比例保持在6:4左右。2000年,学校由中国石油天然气集团公司划归教育部直属管理;2003年,教育部与四大石油公司签署共建石油大学的协议,学校的办学体制发生根本性变化,进入全新发展阶段。

2005年1月,学校更名“中国石油大学”,成为名副其实的国家队。石大人深刻地认识到,这是一种荣誉,更是一种责任。学校按照科学发展观的要求,聚精会神搞建设,一心一意谋发展,采取切实有效措施,全面提高人才培养质量,增强科技创新能力,提升社会服务水平,推动学校各项事业健康持续协调发展。2006年,学校以优秀的成绩通过教育部本科教学工作水平评估;同年,“油气资源勘探开发与转化创新平台项目”进入“国家优势学科创新平台”,学校进入全国高水平大学建设行列。

回首过去,我们思绪万千。我们经历过艰难与坎坷,也分享过喜悦与荣耀。我们从容应对各种困难与挫折,积极面对机遇与挑战,经受住了一次又一次考验,实现了学校的持续协调健康发展。

展望未来,我们激情满怀。党的十七大提出了建设创新型国家、人力资源强国等重大战略,我校正走在加快建设石油石化学科领域世界一流研究型大学的征途上。方向已经明确,路就在脚下,我们要在新的起点上,认真贯彻落实科学发展观,开拓创新,扎实工作,全面推进学校各项事业发展,为中国石油大学的明天书写新的篇章。